Hymnus

Kathedrale aus Klangmasse

Paraphrase über den Anfang der 9. Symphonie von Beethoven

Ricercar, Toccata und Passacaglia

Papst Gregor diktiert den gregorianischen Choral

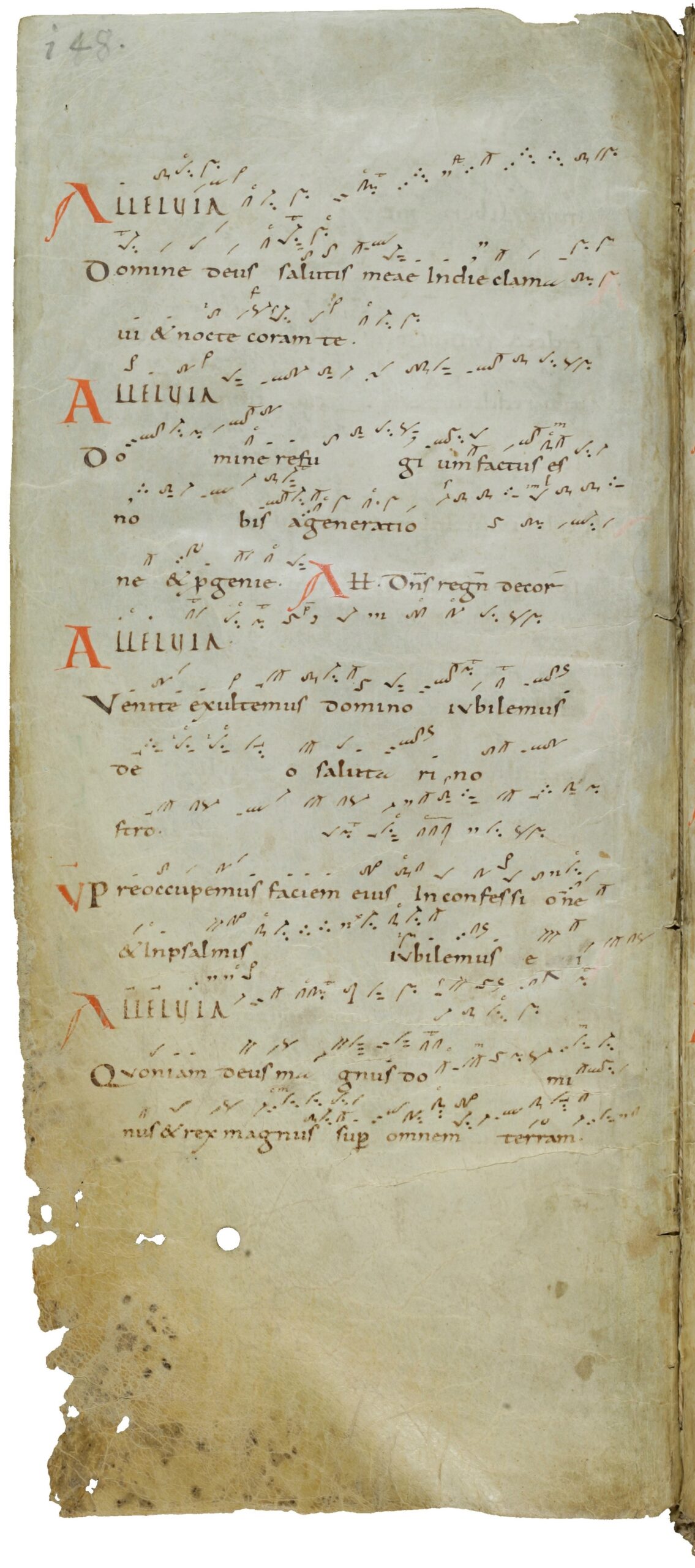

Antiphonar des Hartker (Cod. Sang. 390), Kloster St. Gallen, ca. 1000 n. Chr.

Vor dem Mittelalter wurde Musik nicht exakt notiert. Erst durch ihre allmähliche Schriftwerdung ist sie der Nachwelt erhalten geblieben. Die abendländische Notation wurzelt im gregorianischen Choral. Der Legende nach empfing Papst Gregor I. die Melodien des gregorianischen Repertoires vom Heiligen Geist, vermittelt durch eine Taube. In einem Codex um das Jahr 1000 ist der Vorgang dargestellt. Petrus Diaconus, der Schreiber, notiert die eingeflüsterte Musik auf einer Wachstafel in mittelalterlicher Neumennotation.

Bildquelle: E-Codices.unifr.ch

Wie klang Musik im ersten Jahrtausend nach Christus?

Dass Teile dieser Frage heute beantwortet werden können, verdankt sich europäischen Klöstern, in denen die ersten Musikhandschriften entstanden.

Codex Sangallensis 359, Cantatorium, S. 148, Kloster St. Gallen zwischen 922 und 926 n. Chr.

Die abgebildete Pergamentseite stammt aus dem „Codex Sangallensis 359“, der ersten Handschrift, in der gregorianische Gesänge aufgezeichnet sind. Über dem Text sind grafische Zeichen, sogenannte Neumen (Winke), notiert. Sie geben Auskunft über den Melodieverlauf und zählen zu den ältesten Zeugnissen musikalischer Notation. Ihre mündliche Überlieferung erhielt die wahrscheinlich im Frühmittelalter entstandenen Gesänge über eine geraume Zeit. Durch die neu erdachten Zeichen konnten sie auch darüber hinaus für die Nachwelt konserviert werden.

Die älteste, bis heute erhaltene Musik der abendländischen Geschichte scheint von der Musik Friedrich Cerhas unendlich weit entfernt zu sein. Und doch gibt es Brücken, die die Jahrtausende miteinander verbinden. Zu ihnen zählt das Orchesterstück Hymnus, ein gleichsam an der Jahrtausendwende entstandenes Werk, das in raffinierter Weise den längst vergangenen Klängen nachhorcht…

Außenansicht

Cerhas Frühwerk berührt musikalische Themen, die in späterer Zeit erneut bei ihm auftauchen. Zu ihnen zählt beispielsweise die Beschäftigung mit der Wiener Volks- und Salonmusik des 19. Jahrhunderts – erstmals im Jugendstück Gschwandtner Tänze (1938), Jahrzehnte später in den beiden Keintaten (1980-85) oder dem Wiener Kaleidoskop (2006). Auch die Auseinandersetzung mit Alter Musik gehört zu den frühen Leitmotiven, die später wieder anklingen. Alt ist jedoch nicht gleich alt: Cerhas Interessen entfalten sich auf einem Spektrum. Einerseits zog ihn barocke Musik in den Bann, andererseits griff er in der Musikgeschichte noch weiter zurück, nämlich ins Mittelalter. Im Buch von der Minne ist die gesungene Liebeslyrik des 12. und 13. Jahrhunderts Thema. Andere Farben bringt buchstäblich die Instrumentierung eines Werks von Guillaume de Machaut mit sich, des Großmeister der frühen, mehrstimmigen Musik. Ende der 1940er Jahre bearbeitete Cerha das „Kyrie“ aus dessen um 1360 entstandener Messe de Nostre Dame, den Chorklang mit Glockenspiel, Triangel, Tambourin und kleiner Trommel bereichernd.Joachim Diederichs: Friedrich Cerha. Werkeinführungen, Quellen, Dokumente, Wien 2018, „198_frescobaldiana“, S. 2 Doch die Rückschau in die Musikgeschichte reicht noch weiter. Schon zu Studienzeiten begeisterte sich Cerha für den gregorianischen Choral. Auslöser seiner Faszination war „die Begegnung mit mittelalterlicher bildender Kunst in Italien, das mediterrane Erlebnis von früher Malerei und Architektur.“Joachim Diederichs: Friedrich Cerha. Werkeinführungen, Quellen, Dokumente, Wien 2018, „198_frescobaldiana“, S. 2 Maler wie Piero della Francesca oder Giotto di Bondone mit ihren leuchtenden Fresken hypnotisierten ihn regelrecht. Zu solchen Eindrücken trugen auch seine Reisen nach Italien bei, die er in den 1950er Jahren vielfach unternahm, um in italienischen Bibliotheken nach barocker Musik zu forschen. Auf den Tagesplänen standen auch Besichtigungen alter Kirchen. Sie fingen das Mittelalter im Mittelmeerraum nicht nur optisch, sondern auch akustisch ein.

Giotto di Bondone, Szenen aus einem Freskenzyklus zum Leben Franz von Assisis, Basilika San Francesco, 1297-1300

Bildquelle: Wikimedia Commons

Brücke

Die von der italienischen Kunst beeinflusste „Hinwendung zur Gregorianik“Schriften: ein Netzwerk, Wien 2001, S. 218 trug bereits 1948 kompositorische Früchte. In diesem Jahr begann Cerha, an seinem Sonnengesang des hl. Franz von Assisi zu arbeiten, einem knapp halbstündigen Chorwerk mit Begleitung von Streichorchester und Harfe. Für das Stück stellte sich Cerha eine Musik vor, „in der sozusagen die Zeit aufgehoben“ sein sollte.Cerha, Begleittext zu Sonnengesang des hl. Franz von Assisi, AdZ 000T0028/2

Der schwebende Charakter des gregorianischen Chorals schien diesen Vorstellungen zuträglich zu sein. Viele der Chorpartien im Sonnengesang spiegeln typische Merkmale der Gregorianik: Sie kommen ohne ein Metrum aus, ziehen die Vokale in unendliche Längen und werden einstimmig gesungen.

Im Laufe der Jahrzehnte beeinflussten Elemente der Gregorianik auch anderen Werke Cerhas. Die Klangsprache der in den 1980er Jahren komponierten Oper Der Rattenfänger ist äußerst vielfältig, basiert jedoch auf ein- und demselben Material. Dieses „wurde so gewählt, dass auch ein gregorianisches Sanctus und ein protestantischer Choral sich organisch darauf zurückführen lassen“.Schriften: ein Netzwerk, Wien 2001, S. 253 f. Choralmelodien tauchen im Stück an diversen Stellen auf, oft orchestral umhüllt.

Zur Jahrtausendwende trat die Gregorianik erneut in Cerhas Sichtfeld. Das Konzerthaus Berlin gab ein neues Orchesterwerk in Auftrag. Mit der Besetzung sparte Cerha, der kurz zuvor das gigantische Opernprojekt Der Riese vom Steinfeld beendet hatte, keineswegs: Allein 60 Streicher sollte das neue Stück umfassen, ein Werk in „Mahler-Dimensionen“.Lothar Knessl, „Versuch, sich Friedrich Cerha zu nähern“, in: Schriften: ein Netzwerk, Wien 2001, S. 7-15, hier S. 8 Dass sich Hymnus (so sein Name) auf die zurückgenommene Schlichtheit der mittelalterlichen Chormelodien bezieht, erstaunt vor dem Hintergrund der instrumentalen Ausmaße, ist aber ein Beleg dafür, dass sich scheinbare Gegensätze in Cerhas Komponieren vereinen können.

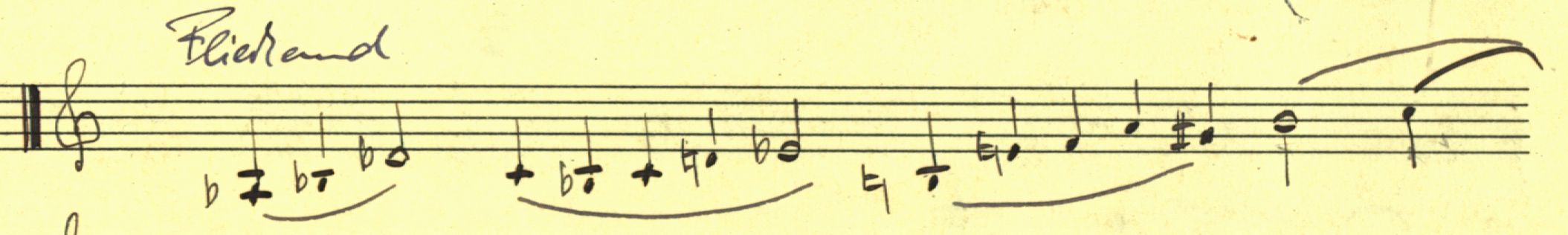

Die Anregungen, die das Werk aus dem gregorianischen Choral aufnimmt, betreffe „einen bestimmten Charakter des ruhig-Fließenden, in dem sich aber gleichwohl Klangmassierungen entwickeln, die auch dem gegenwärtigen Begriff des ‚Hymnischen‘ entsprechen“, so der Komponist.Begleittext zu Hymnus, AdZ, 000T0129/2 Ambivalenzen im Titel – nicht selten bei Cerha – versuchen hier, Vergangenheit und Gegenwart aneinander anzunähern. Heutzutage ist die Nationalhymne die wohl naheliegendste Assoziation mit dem geschichtsträchtigen Begriff, doch Hymnen existieren auch in anderen Bereichen: Es gibt politische Hymnen, Studentenhymnen, Fußballhymnen, Hymnen für Unternehmen oder Vereine. Sie alle setzen die schon in der Antike verbreitete Bedeutung eines „feierlichen Preislieds“ https://www.duden.de/rechtschreibung/Hymne fort. Im Altertum entsprach eine Hymne jedoch keinem profanen Massengesang, sondern war gesungene Dichtkunst mit spirituellen Bezugspunkten, begleitet von der Kithara zur Ehrerbietung von Göttern oder Natur. Die frühe, abendländische Kirchenmusik eignete sich den Hymnus schließlich anderweitig an: Zum Lobpreis Gottes entstanden einstimmige, geistliche Lieder in mehreren Strophen. Sie gehören noch heute zu jedem Stundengebet dazu. „Das ganze Mittelalter gilt als Blütezeit lateinische[r] Hymnus-Dichtung“ und ihr Drahtzieher ist der spätantike Kirchenlehrer Ambrosius von Mailand. Mindestens 14 Hymnen werden ihm (teils strittig) zugewiesen, darunter auch das bekannte Te Deum. Dieses wiederum hörte Cerha 1951 auf einer Italienreise „die Mönche von San Miniato al Monte bei Florenz aus dem Tor ihres romanischen Klosters singen“Cerha, Begleittexte zu den Violinstücken, AdZ, Text0005/3 – ein Eindruck, der lange nachwirkte. Kurze Zeit später zitierte er den Anfang des Hymnus gar im Mittelsatz seiner zweiten Sonate für Violine und Klavier. „Fließend, sehr ebenmäßig“ stimmt die Geige die Melodie unbegleitet an, so, als ob sie selbst ein Gebet im Kirchenraum singen würde.

Cerha, Sonate für Violine und Klavier, 2. Satz, Beginn, 1953

Cerha, Sonate für Violine und Klavier, 2. Satz, Beginn

Ernst Kovacic (Violine), Produktion Toccata Classics 2013

Basilika San Miniato al Monte, Florenz, Italien

Bildquelle: Wikimedia

Die frühen Erlebnisse mit alter Kirchenmusik spiegeln sich im Orchesterstück Hymnus wider, treten jedoch nicht so auffallend hervor wie in den Werken um 1950. Ein halbes Jahrhundert später führen sie zu vielschichtigen Hörerfahrungen, die Cerha farblich reich ummantelt.

Innenansicht

Cerhas Hymnus bringt viele für den Komponisten typische, komplementäre Eigenschaften zusammen: Auf der einen Seite die akribische Konstruktion, auf der anderen unmittelbare Sinnlichkeit; hier historisch verankerte Anregungen, dort eigenständige, unorthodoxe Lösungen. Die Berliner Zeitung „Der Tagesspiegel“ schrieb nach der Uraufführung über den Hymnus, er fordere „zum intensiven Hinhören heraus, da er allen herkömmlichen Erwartungshaltungen gegenüber einem festlichen ‚Lobgesang‘ konsequent zuwider“ läuft.Eckart Schwinger, „Bis an die Grenze des Möglichen“, Der Tagesspiegel, 10.2.2002, AdZ, KRIT0022/144 In der Beschreibung bilden sich spontane Höreindrücke ab, die vor allem von zwei Aspekten geprägt sind: der Klangoberfläche und der Dramaturgie. Letztere ist von einem leicht zu verfolgenden Spannungsbogen geprägt. Die Komposition bahnt sich ihren Weg aus imaginierter Stille, beginnt im unteren Lautstärkebereich mit tiefen Streicherklängen und baut sich daraus kontinuierlich auf. Hier quellt der aus der Gregorianik abgeleitete Fluss mit äußerster Ruhe und Konzentration. Am „Höhepunkt des ersten Teils zerbricht der Klang auf dramatische Art“: Die langsam sich vortastenden Massen werden von wirbelnden Figuren verdrängt. Sie ändern die Richtung kurzzeitig. Es kommt zu eruptiven Ausbrüchen und scharfen Kontrasten. Erst nach und nach weicht sich das Geschehen wieder auf, findet zurück zur Ruhe und versickert.

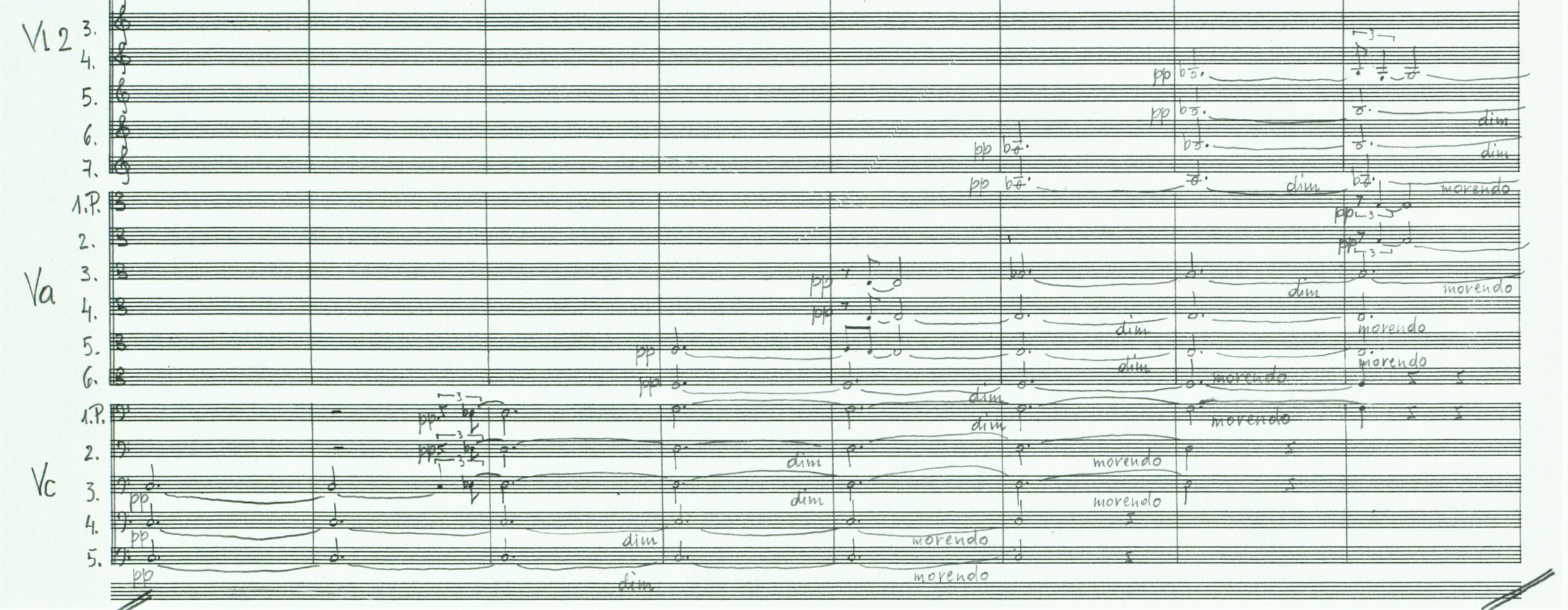

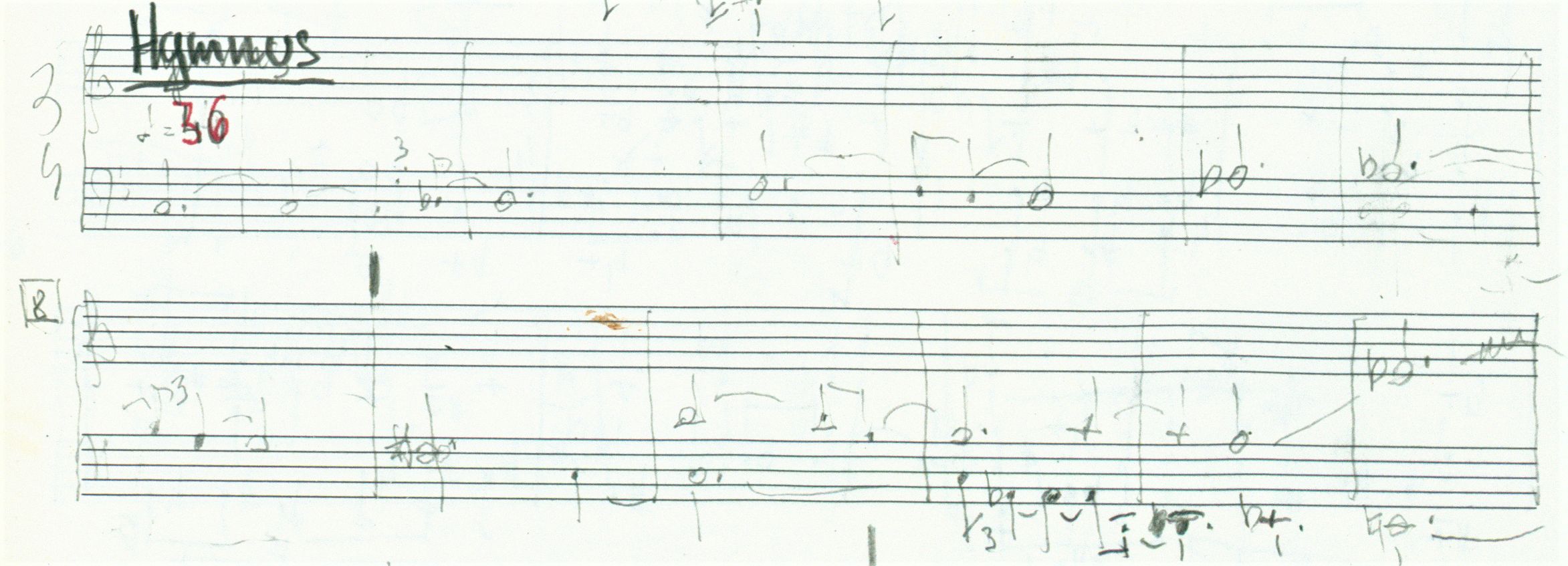

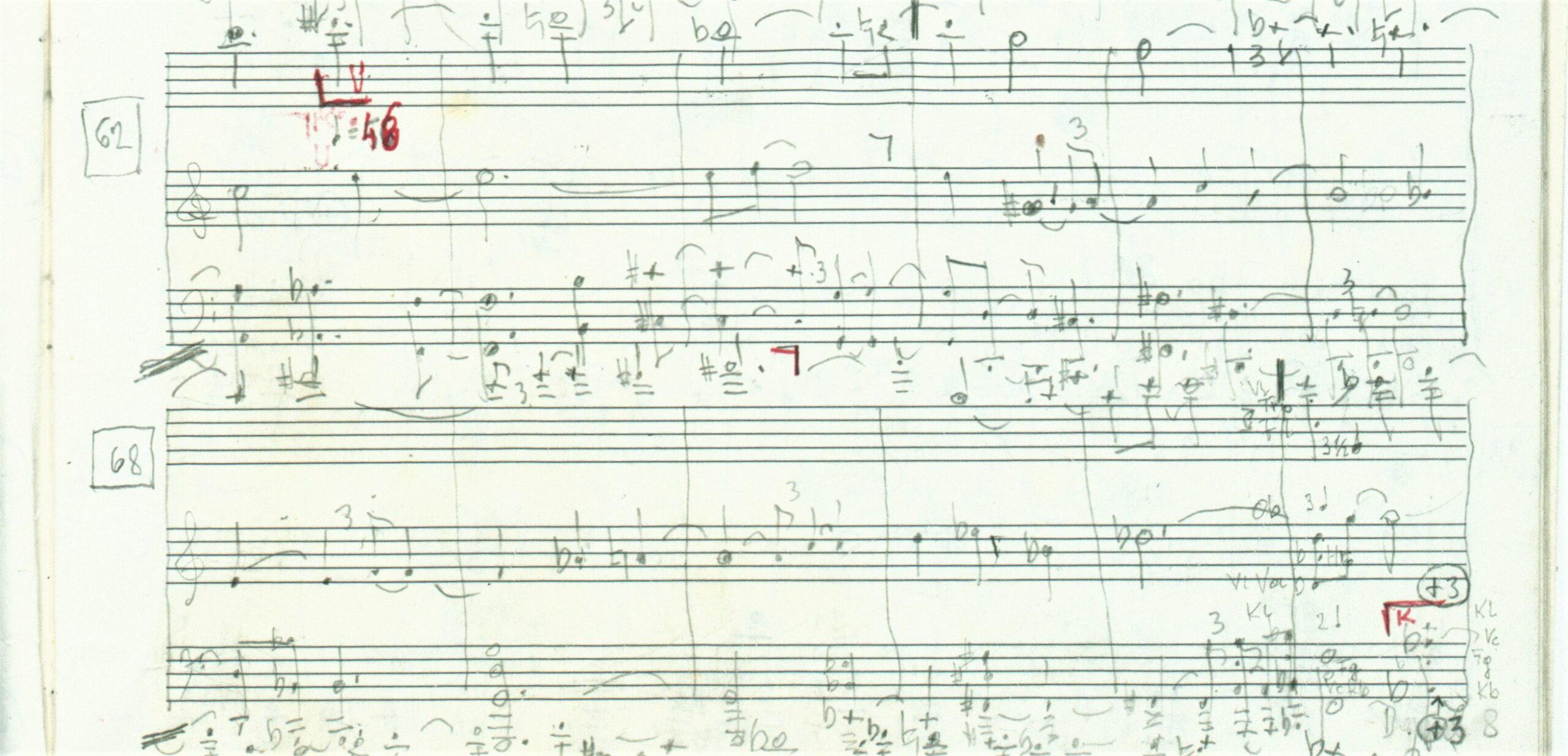

Dass die formale Ausdehnung des im Detail komplexen Orchesterwerks ohne Umschweife verständlich und ‚mit dem Bauch‘ wahrnehmbar ist, unterstreicht seine Zugänglichkeit. Die klangliche Oberfläche trägt ihren Teil dazu bei. Durch seine schillernd aufgefächerten Orchesterfarben spielt das Werk ohnehin mit klanglichen Reizen, doch Cerhas kompositorischer Ansatz zeigt, dass es auch aus dem Klang heraus konstruiert ist. Wie schon in einigen vorhergehenden Stücken, etwa dem Zweiten Streichquartett, spielen Modifikationen des gewöhnlichen, temperierten Stimmungssystem eine Rolle. In Hymnus stehen sie im Dienst der Obertöne. In Großteilen entpuppt sich die Orchestrierung als ein vielstimmig überlagertes Spiel mit Harmonien, die sich aus dem Frequenzspektrum des Schalls ableiten, gewissermaßen den einzelnen Bestandteilen eines Tons. Dass eine Geige wie eine Geige klingt und jede menschliche Stimme eine eigene Klangfarbe besitzt, verdankt sich der je anders gearteten Zusammensetzung von Obertönen. Hier schlägt sich die Brücke zur auch äußerlich wahrnehmbaren Klangfarbenmusik des Hymnus: Die individuelle Qualität eines Tons spielt sowohl in der orchestralen Palette als auch in der Bauweise der Harmonien eine tragende Rolle. Wie Cerha im Werkkommentar mitteilt, bildet ein „eigentlich einfacher dreistimmiger, in der Mitte des Stückes vierstimmiger Satz“ die „Grundlage der Vorgänge“.Joachim Diederichs: Friedrich Cerha. Werkeinführungen, Quellen, Dokumente, Wien 2018, S. 101 Dieses klangliche ‚Skelett‘ ist besonders in den aussagekräftigen Skizzen zu Hymnus erkennbar.

Die Skizzenseite führt nicht nur die zugrunde liegende Dreistimmigkeit vor Augen, sondern zeigt zudem, wie die extreme Auffächerung des Orchesterapparats aus ihr hervorgeht. Mit nur wenigen Stimmen beginnend, ‚erwachen‘ die zu ihnen gehörigen Obertöne im musikalischen Verlauf nach und nach. Die technischen Hintergründe kommentiert Cerha detailliert:

Im ersten großen Abschnitt werden ganz allmählich die Obertöne jedes einzelnen Tones instrumentiert und zwar bis zum elften. Die besonders nicht in unser temperiertes System passenden Obertöne sieben und elf werden durch Erniedrigungszeichen, wie sie in der Vierteltonnotation üblich sind, notiert und damit den physikalischen Verhältnissen angenähert. Durch rasch wechselnde Instrumentation des Obertonspektrums wird jeweils ein Obertonbereich angehoben, ein an derer unterdrückt. Am Höhepunkt des ersten Teils entstehen so drei mal elf, also 33-stimmige Akkorde.

Friedrich Cerha

Joachim Diederichs: Friedrich Cerha. Werkeinführungen, Quellen, Dokumente, Wien 2018, S. 101

In den Skizzen wird erkennbar, wie Cerha die beschriebenen Obertonstrukturen (bereits mit Hinweisen zur Orchestrierung) unterhalb des Basis-Satzes notierte. Alle dort notierten Harmonien bestehen aus zehn Tönen. Gemeinsam mit dem Grundton lassen sie die beschriebene Elfstimmigkeit des einzelnen Elements entstehen. Das Gerüst wird gewissermaßen mit einer dichter Baumasse ausgekleidet – ein beinahe architektonischer Ansatz. Gigantische Klangverschmelzungen erinnern an Cerhas Massenkomposition der frühen 1960er Jahre. Und in der Tat steht Hymnus Stücken wie Fasce oder Spiegel in puncto Monumentalismus nicht nach. Das Individualprinzip, d.h. der Zerfall der Orchestergruppen in zahlreiche Einzelstimmen, gilt auch hier. Typisch ist etwa der mannigfaltig ‚gespreizte‘ Streicherapparat. Die Umwandlung der obigen Skizzen- in die Partiturseite offenbart die Prinzipien deutlich. Im Verlauf des Hymnus ordnet sich die Passage in den Höhepunkt ein: Während die tieferen Instrumente noch die zuvor dominanten Klangmassen erzeugen, lösen sich die höheren bereits von ihnen ab – die Obertöne finden sich zu einem chaotischen Klangstrom zusammen.

Cerha, Hymnus, Autograf, T. 160 ff., 2000, AdZ, 00000129/24

Cerha, Hymnus, Höhepunkt des 1. Teils

Berliner Sinfonie-Orchester, Ltg. Eliahu Inbal, Konzerthaus Berlin, 8.2.2002 (UA)

Mit freundlicher Genehmigung des Konzerthausorchester Berlin

Architektur und Raumimagination spielen nicht nur auf dem Höhepunkt eine tragende Rolle. Die Rahmenteile sind klanglich vom „komponierte[n] Nachhall“ geprägt: „Ein Ton verschwindet nicht mit dem Eintritt des nächsten einer Stimme in einem anderen Instrument, sondern bleibt hängen und wird nur langsam mit einem diminuendo ausgeblendet“, so Cerha.Joachim Diederichs: Friedrich Cerha. Werkeinführungen, Quellen, Dokumente, Wien 2018, S. 101 Angestrebt würde dadurch „eine Annäherung an die Klanglichkeit in einer ungeheuren gotischen Hallenkirche“. Gleich eines Raums, der anfangs noch leer steht und in dem immer mehr Material angestaut wird, entwickelt sich das räumliche Bild. „Am Anfang ist die Nachhallzeit am größten“, wird dann „zunehmend kleiner und verschwindet schließlich ganz.“

Cerha, Hymnus, Autograf, Beginn, 2000, AdZ, 00000129/5

Cerha, Hymnus, Beginn

Berliner Sinfonie-Orchester, Ltg. Eliahu Inbal, Konzerthaus Berlin, 8.2.2002 (UA)

Mit freundlicher Genehmigung des Konzerthausorchester Berlin

Cerha erwähnt noch eine weitere konstruktive Eigenart des Hymnus. „Wie in den Hymnen des 15. und 16. Jahrhunderts“ ziehe sich „als Rückgrat ein Cantus firmus durch das ganze Stück“, erläutert er.Joachim Diederichs: Friedrich Cerha. Werkeinführungen, Quellen, Dokumente, Wien 2018, S. 101 Es handele sich um „eine 13-tönige Reihe, die in ihrer Grundform oder in Ableitungen“ erscheine – „oft unhörbar“. Besonders anfangs seien „Rudimente dieser Reihe“ jedoch „in allen Stimmen zu finden.“ Folgt man dem skizzierten Stimmverlauf, so schält sich die Tonfolge zu Beginn deutlich heraus. Die Schritte zwischen den Tönen sind eher klein gewählt (bestehen aus Sekunden und Terzen) und deuten somit bewusst eine gesangliche Qualität an. Vage knüpft Cerha auf diese Weise an das Ideal alter Kirchenmusik an, betrachtet es aber zugleich aus merkbarer Distanz.

Cerha, Hymnus, Skizzierung des Beginns, 2000, AdZ, 000S0128/5

Durch den Verweis auf Hymnenkompositionen der anbrechenden Neuzeit erzählt Cerha indirekt etwas über die Geschichte der europäischen Sakralmusik. Zur Zeit des frühen Mittelalters konzentrierte sich das Musizieren im kirchlichen Rahmen vollständig auf das gemeinsame Singen der einstimmigen, gregorianischen Melodien. Sie waren sinnliche, gleichsam auf das Wesentliche beschränkte Bekenntnisse der spirituellen Gemeinschaft. Nachdem, besonders in der Pariser Kathedrale Notre Dame, die Mehrstimmigkeit erblühte, veränderte sich die Beziehung zu den alten, überlieferten Melodien. Vergessen wurden sie nicht, im Gegenteil: Als „Cantus firmus“ (= feststehender Gesang) blieben sie im Zentrum vieler Musik bestehen, wurden primär „zur Klangbildung nutzbar gemacht“, angereichert und umspielt.Günther Schmidt, „Zur Frage des Cantus firmus im 14. und beginnenden 15. Jahrhundert, in: Archiv für Musikwissenschaft 15/4 (1958), S. 230-250, hier S. 231 f. Die Tonfolgen galten „nurmehr als geistig, konstruktiv gedachte Legitimation gegenüber der Liturgie“, eine „Grund- bzw. Kernstimme“, die gewöhnlich der Tenor übernahm.Günther Schmidt, „Zur Frage des Cantus firmus im 14. und beginnenden 15. Jahrhundert, in: Archiv für Musikwissenschaft 15/4 (1958), S. 230-250, hier S. 232 „Am stärksten seiner liturgischen Aufgabe entfremdet“ wurde der Cantus firmus zur Zeit der Ars Nova im 14. Jahrhundert, als durch Komponisten wie Guillaume de Machaut hoch konstruktive Verarbeitungstechniken entstanden – übrig blieb die Melodie oft nur als „bruchstückhafte Andeutung eines Gerippes“. Diese Zersplitterung wurde in der Renaissance teils wieder hinter sich gelassen. Die Entwicklung der europäischen Mehrstimmigkeit hatte eine Vielzahl an Techniken hervorgebracht, die kunstvolle Anverwandlungen der gregorianischen Melodien ermöglichten – ihre einstige Alleinstellung wich der Integration in komplexere Zusammenhänge. Genau jenes Verhältnis von Altem und Neuem, von Unter- und Überbau dürfte für Cerha interessant gewesen sein. Viele Hymnenkompositionen der Renaissance verwenden bereits bestehende, hymnische Melodien in einer (manchmal auch mehreren) Stimme(n), eingebettet in ein kontrapunktisches Gebilde. In folgendem Beispiel aus einem um 1515 entstandenen Chorbuch ist die Praxis gut erkennbar: Die gregorianische Melodie erscheint in Hufnagelnotation im Tenor. Von den anderen, rhythmisch differenzierten Stimmen unterscheidet sich der Cantus durch gleichbleibende Tondauern.

Hymnus Veni redemptor gentium, Handschrift D-Ju MS 34, Jena um 1515

Im Vergleich zu den historischen Vorbildern erfüllt der Cantus firmus in Cerhas Hymnus zwar ebenfalls die Funktion einer Gerüststimme – seine Einbettung ist jedoch nicht in gleicher Weise hörend erfassbar. Sind am Anfang des Stücks die Charakterzüge der Tonfolge (obwohl in unendlicher Weite entfaltet) noch wahrzunehmen, so verschwinden sie im Verlauf hinter einer immer dicker werdenden Fassade. Über weite Strecken lugt der Cantus jedoch trotzdem hier und dort hervor: Seine Präsenz ist nicht immer ortbar, aber stets erahnbar. Die Skizzen fördern zutage, dass Cerha die Reihe in verschiedenen Varianten verwendete: Neben der Ursprungsform taucht sie rückwärts (Krebs), gespiegelt (Umkehrung) und rückwärts gespiegelt (Krebs der Umkehrung) auf. Liegt der Cantus in der Oberstimme (etwa den Violinen), so gibt er sich im orchestralen Umfeld am deutlichsten zu erkennen. Verschleiert ist er zu gewissen Teilen dennoch, da andere, oft eng verwandte melodische Linien stets nebenherlaufen. So bleibt die Musik fortwährend von Ambiguität bestimmt. Dort, wo der Cantus in einer seiner vier Formen einsetzt, markiert Cerha ihn in den Skizzen mit Rotstift – ein gleichsam analytisches wie kompositorisches Verfahren, um den Überblick über das wuchernde Material zu behalten.

Cerha, Hymnus, Skizze mit Eintragung zur Umkehrungsvariante (U) des Cantus firmus in der Oberstimme, 2000, AdZ, 000S0128/6

Cerha, Hymnus, Cantus firmus in den Violinen, T. 62-73

Berliner Sinfonie-Orchester, Ltg. Eliahu Inbal, Konzerthaus Berlin, 8.2.2002 (UA)

Mit freundlicher Genehmigung des Konzerthausorchester Berlin

Seiner Bedeutung als feierliche Lobpreisung kommt Hymnus nach dem Höhepunkt des ersten Teils am nächsten. Nachdem das sorgsam konstruierte Obertongebäude in sich zusammengebrochen ist, spielt Cerha im klanglichen ‚Trümmerfeld‘ abermals mit Echowirkungen. Mit dem Bogen auf den Saiten hüpfend („saltando“) „fächern die Violinen […] Tonverdopplungen hintereinander und übereinander in sechs verschiedenen Metren die Obertöne bis zum elften auf.“Joachim Diederichs: Friedrich Cerha. Werkeinführungen, Quellen, Dokumente, Wien 2018, S. 101 Unter der flirrenden Oberfläche zelebriert Cerha den Cantus firmus in kräftigen Farben, ein Verfahren, das auch im späteren Konzert für Schlagzeug und Orchester Anwendung findet. Hier wie dort entfaltet sich ein mächtiger, durch tiefe Blechbläser getragener Choral. Im Hymnus stimmen zunächst die Posaunen den Cantus firmus in der ursprünglichen Form an, dann folgen die Hörner mit der rückwärts gelesenen Gestalt. In beiden Fällen werden die ersten Cantus-Töne durch zusätzliche Instrumente verstärkt (im ersten durch die Fagotte, im zweiten durch die Klarinetten), um die Einsätze jeweils markant hervorzuheben. Neue Stimmeinsätze lassen ihn jedoch wieder in der Masse verschwinden, um mit letzter Kraft einem neuerlichen, gewaltigen Aufbau Platz zu verschaffen: Diesmal entsteht ein „vierundvierzigtöniger Satz“, noch kolossalere Ausmaße einer zum klingenden Dom aufgetürmten Musik.

Cerha, Hymnus, Skizze des Cantus firmus in den Posaunen, 2000, AdZ, 000S0128/13

Cerha, Hymnus, Aufbau des zweiten Teils

Berliner Sinfonie-Orchester, Ltg. Eliahu Inbal, Konzerthaus Berlin, 8.2.2002 (UA)

Mit freundlicher Genehmigung des Konzerthausorchester Berlin

Das natürliche Abließen des Klangs, die Wiedereroberung des imaginierten ‚gotischen‘ Halls bestimmt den Hymnus nach den Aufschwüngen über eine beträchtliche Zeit bis zum Ende. „Es fehlt völlig die nervöse Hektik von vieler zeitgenössischer Musik“, kommentiert Cerha und macht damit deutlich, dass er sein Werk als Antithese verstanden wissen will. Ähnlich äußert er sich zum gut zehn Jahre zuvor entstandenen Orchesterstück Monumentum, welches Hymnus im Ausdruck nahesteht: „Ich empfinde die Hektik, die Erregtheit in vielen Formen von Musik unserer Zeit als sinnlos. […] Die konzentrierte, einfache Ruhe und Kraft“ der Steinskulpturen Karl Prantls habe ihn damals dazu inspiriert, Gleiches in der Musik zu findenSchriften: ein Netzwerk, Wien 2001, S. 257 – ein an der Bildhauerei geschulter Ansatz, der im Hymnus zweifelsohne erhalten geblieben ist, Cerhas Kathedrale aus Klangmasse.