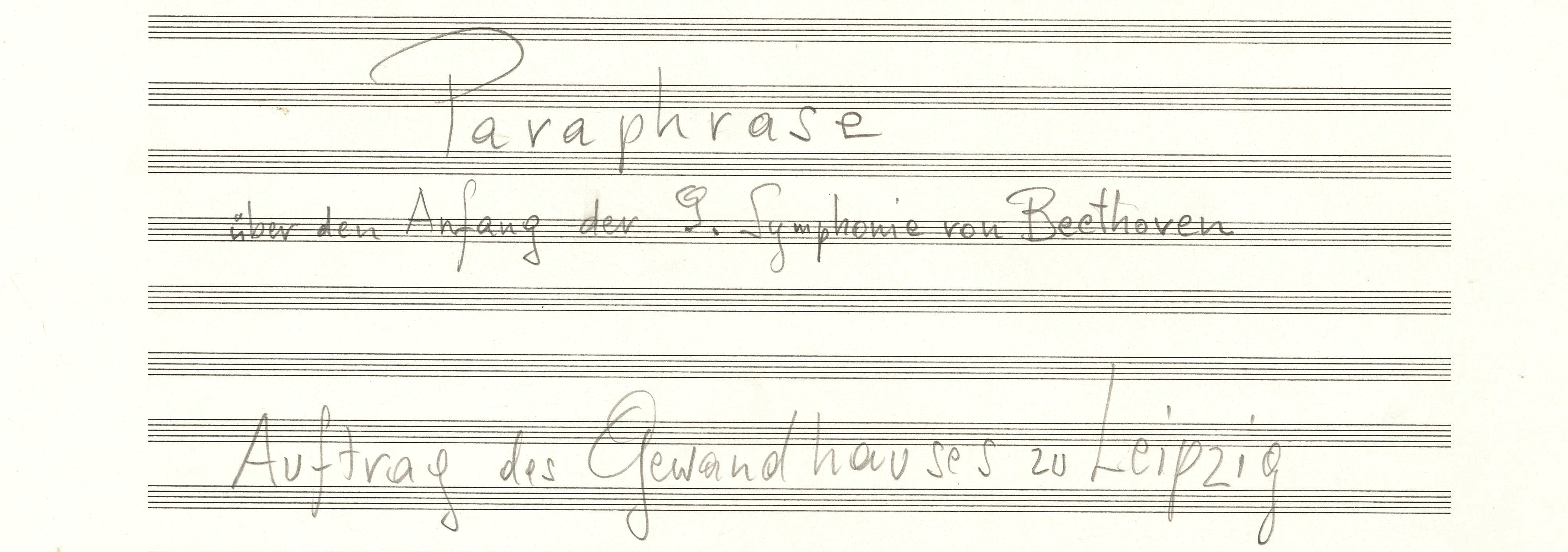

Paraphrase über den Anfang der 9. Symphonie von Beethoven

Eine Ouvertüre?

Toccata, Ricercar und Passacaglia

Hymnus

Beethoven-Graffiti in Verona

Ein nachdenklicher Blick, die Locken verwegen herunterhängend: Beethovens Kopf ist längst zum ikonischen Bild der Populärkultur geworden. Als Sinnbild des vergeistigten Genies ist er überall präsent – auch auf der Straße. Graffitikünstler:innen erwiesen dem Komponistengiganten auf der ganzen Welt die Ehre – nicht nur in Verona (wie im Bild), sondern auch in seiner Heimatstadt Bonn.

Bildquelle: Richard Mc/Pixabay

„Freude schöner Götterfunken…“:

Wer an Beethovens ‚Neunte‘ denkt, wird von diesen Worten unweigerlich verfolgt. Doch nicht nur der euphorische Schluss ist legendär:

Auch der geheimnisvolle Anfang schrieb Musikgeschichte.

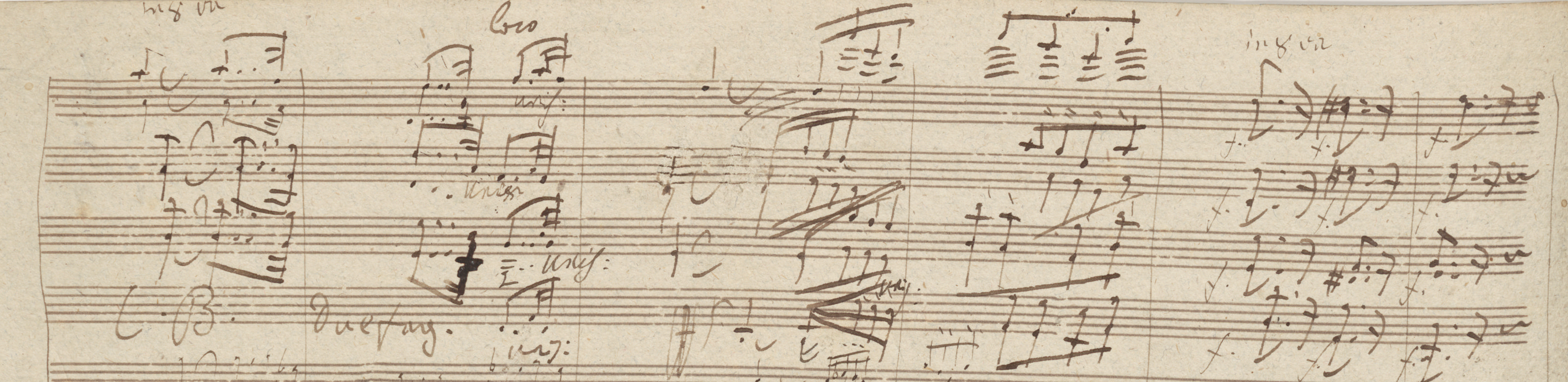

Beethoven, Sinfonie Nr. 9, I. Allegro ma non troppo, un poco maestoso, Autograf, 1. Seite

Beethoven, Sinfonie Nr. 9, Beginn

Berliner Philharmoniker, Ltg. Herbert von Karajan, Produktion Deutsche Grammophon 2007 (Signatur: 442 9924)

Wie ein Schleier entfalten sich die Klänge des Sinfoniebeginns – unergründlich, rätselhaft, schwer fassbar. Ein Kontrast zum strahlenden Jubelfinale, der „Ode an die Freude“, könnte kaum schärfer ausfallen. Zu ihrer Zeit waren derartige Anfangstöne zu einer Sinfonie spektakulär. Zwar gab es hier und dort langsame Einleitungen, diese begannen aber in der Regel kräftig und entschlossen. Die Devise: Klarheit walten lassen, statt sich ins Geschehen zu schleichen. Anders der Revolutionär Beethoven: Seine ersten Takte können als musikalisches Pendant zu jenem „Nebelmeer“ gelten, das Caspar David Friedrich 1818 als suggestive Naturallegorie auf die Leinwand bannte, übrigens sechs Jahre vor Uraufführung der ‚Neunten‘. Gleichzeitig ist die Musik mehr als atmosphärischer Klangdunst im Zeichen der Romantik. Beethovens sinfonischer Anbruch wies weit über seine Zeit hinaus. Viele spätere Komponist:innen schöpften aus ihm Inspiration – so auch Friedrich Cerha, der 2010 eine Paraphrase komponierte.

Außenansicht

Caspar von Zumbusch, Beethoven-Denkmal, Wien, 1880

Victor Wong/Flickr

Beethoven, der Revolutionär, der Romantiker, der Humanist, der Europäer, der Philosoph, das Genie… Die Liste an Zuschreibungen und Vorstellungen über einen der größten Komponisten der abendländischen Musikgeschichte ließe sich problemlos fortsetzen. Nicht immer vertragen sich die Etiketten miteinander, nicht selten erzeugen sie Widersprüche. Und selbst in Musikkreisen kursieren unterschiedliche Bewertungen. In Beethovens Wahlheimat Wien konkurrierten im 20. Jahrhundert zwei Sichtweisen miteinander. Beide übten Einflüsse auf Cerha aus, dessen tiefe Wurzeln in der Wiener Moderne unbestritten sind. Die Antagonisten der Beethoven-Rezeption sind zeitgleich Antagonisten der Zwölftonmusik: Josef Matthias Hauer und Arnold Schönberg. Ihre von der je eigenen Ästhetik gefärbten Blicke auf Beethoven lernte Cerha bereits früh, in den 1950er Jahren, kennen. Persönlichkeiten aus Schönbergs Schülerkreis, darunter Erwin Ratz und Josef Polnauer, öffneten ihm die Tür zu einer strukturellen Perspektive und ließen ihn den ehrwürdigen Komponisten „in einem anderen Licht sehen, als [er] das bisher getan hatte.“Schriften: ein Netzwerk, Wien 2001, S. 31 In einem Aufsatz reflektierte er später „die von Schönberg in Gang gebrachte intensive Auseinandersetzung der gesamten Wiener Schule mit Beethoven. Das wesentlich Neue an dessen Musik, die Konzentration seiner Aussage in knapp formulierte Motivkerne und ein Entwickeln, das aus ihnen hervorgeht“, durchzöge „ihr Musikdenken.“Schriften: ein Netzwerk, Wien 2001, S. 202

Für eine völlig andere Sichtweise trat Hauer ein, den Cerha in den frühen 1950er Jahren mehrmals besuchte: „In unserem Gespräch fiel von seiner Seite der Satz: ‚Mit Beethoven hat die Schweinerei in der Musik begonnen.‘ Ich war vor den Kopf gestoßen, aber ich begriff bald, dass diese Haltung von Hauers Standpunkt aus ganz konsequent war. Beethovens Entwicklungsdenken“Schriften: ein Netzwerk, Wien 2001, S. 32 stand seinem Ideal einer kontrastarm fließenden, statischen Musik entgegen.

Cerha bewegt sich im Spannungsfeld der beiden Positionen. Sein Werk kennt sowohl das Pro- als auch das Anti-Beethoven’sche, evolutionäre Entwicklung und zelebrierte Statik. Dass der Vollender der Wiener Klassik gerade mit den Anfangstakten seiner ‚Neunten‘ in späten Jahren zum Reflexionsgegenstand wurde, verunklart das Feld weiter – schließlich kristallisiert sich hier ein räumlicher Urzustand heraus, der selbst Hauers Musikdenken nicht fernsteht.

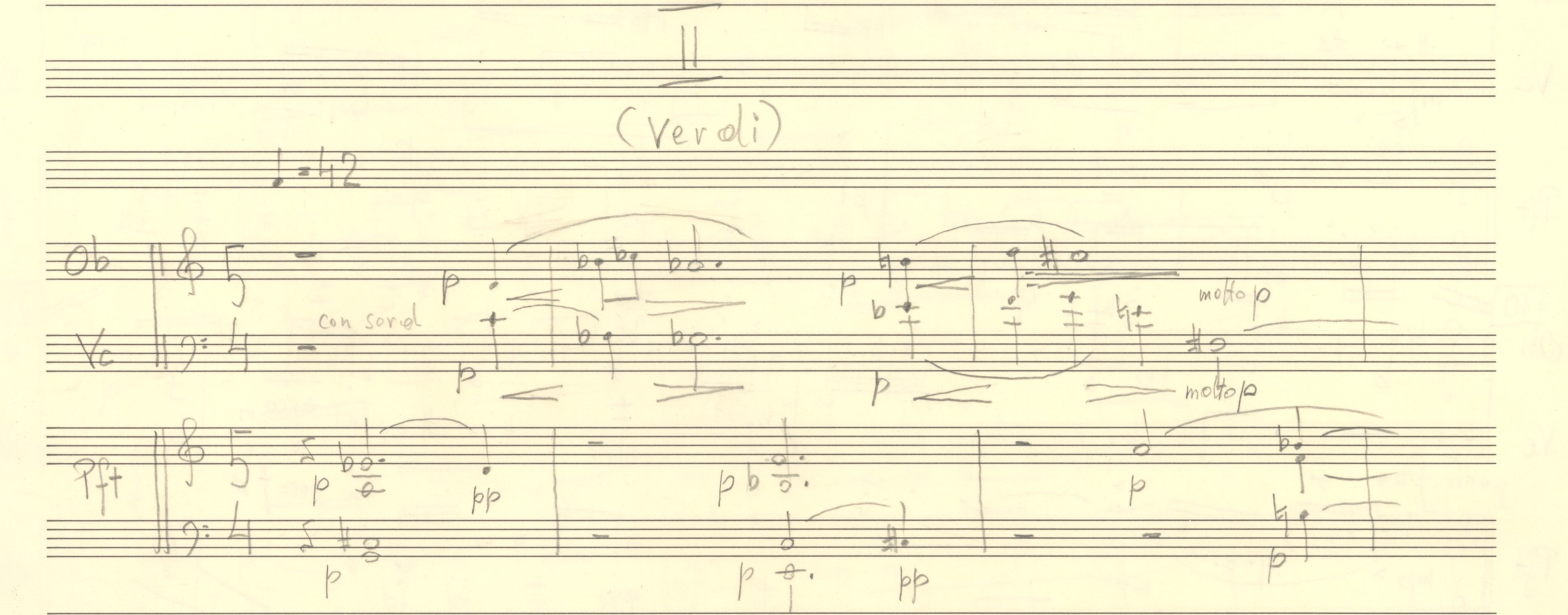

Brücke

Es gibt wenige Titel in Cerhas Œuvre, die derart klar ihr musikalisches Anliegen benennen wie die Paraphrase über den Anfang der 9. Symphonie von Beethoven. Zum Gegenstand wird hier das Nacherzählen im besten Sinne – Musik über Musik, doch nicht über irgendeine, sondern den wohl schwersten sinfonischen Koloss des 19. Jahrhunderts. Das Anfangswort im Werknamen kreist das Bezugsobjekt zugleich von verschiedenen Seiten ein. Einer Paraphrase begegnet man in diversen künstlerischen Sparten. Im Mittelpunkt steht immer die Berufung auf ein anderes Werk. Schon im sprachlichen Bereich ist das Paraphrasieren als Zitiertechnik bekannt, es meint die Umschreibung ohne direkte, wörtliche Wiedergabe. Ähnliche Ziele verfolgen andere Spielarten. In der Literatur fällt das Nacherzählen oder -dichten darunter, oft, um überkommene Sprachmanieren zu überwinden oder Texte neuen Zielgruppen näherzubringen – populär sind beispielsweise die zahlreichen Nacherzählungen von Homers Odyssee für Kinder und Jugendliche. Paraphrasen in Kunst und Musik haftet im Vergleich weniger Pragmatismus an. Sie sind meist als Hommagen, manchmal auch als Persiflagen zu verstehen. In der Malerei überführten Pablo Picasso oder Vincent van Gogh Szenerien ihrer Vorgänger (von Rembrandt über Delacroix bis zu Doré) in die Gegenwart. Der eigene Malstil bot dafür den Rahmen. So entstanden zeitüberwindende Dialoge. Tönende Paraphrasen mehrten sich im 19. Jahrhundert. Oft wurden bekannte Melodien zum Gegenstand virtuoser Ausschmückung, so wie in den bekannten, für das Klavier gesetzten Opernparaphrasen Franz Liszts. Dieser nahm sich u.a. Verdis Rigoletto an und es mag überraschen, dass sich gerade von hier aus eine Brücke zu Cerha schlägt. Als kammermusikalisches Pendant zur orchestralen Beethoven-Paraphrase schuf dieser 2011, in unmittelbarer zeitlicher Nachbarschaft, die Vier Paraphrasen für Oboe, Violoncello und Klavier. In ihnen wird (wohl zufällig) ebenfalls eine Arie aus dem Rigoletto zum Zitatgegenstand – doch damit nicht genug. Auch Chopin und Dvořák scheinen auf, bis im letzten Satz gar „ein Mix aus Johann Strauß, Offenbach, der Marseillaise, der Internationalen und Lohengrin“ erklingt.Joachim Diederichs: Friedrich Cerha. Werkeinführungen, Quellen, Dokumente, Wien 2018, S. 152 Ihm sei bewusst, so Cerha, „dass diese Stücke in [s]einer Arbeit einen Grenzfall darstellen“. Allzu wörtliches Zitieren hatte er in der Vergangenheit eher vermieden, sodass Bezüge zu anderer Musik eher als (manchmal vage) Anspielungen auftraten, wie in der Langegger Nachtmusik I. Nur einige Werke der 1980er Jahre, darunter Eine Art Chansons oder die beiden Keintaten, kehrten die Lust am Zitieren offensiver nach außen.

Cerha, Vier Paraphrasen, II. (Verdi), Autograf, 2011, AdZ, 00000164/9

Die Reserviertheit gegenüber allzu deutlich erkennbaren Bezügen markiert auch den Beginn des Entstehungsprozesses zur Beethoven-Paraphrase. Mit ihm verbunden ist ein Auftrag des traditionsreichen Gewandhausorchester Leipzig. Ihr Chef-Dirigent Riccardo Chailly lud „Komponisten aus verschiedenen europäischen Ländern“ ein, „sich von einer bestimmten Beethoven-Sinfonie inspirieren zu lassen.“Walter Dobner, „Kunst nach Metronom“, Die Presse, 15.10.2011, https://www.diepresse.com/701268/kunst-nach-metronom „Bei der Neunten habe ich von Anfang an Friedrich Cerha gedacht“, so Chailly“, „einen genialen Komponisten, den ich seit Langem schätzte.“ Auf die Anfrage reagierte Cerha zunächst jedoch mit einem „entschiedenen Nein“.Joachim Diederichs: Friedrich Cerha. Werkeinführungen, Quellen, Dokumente, Wien 2018, S. 123Die Begründung liest sich zugleich als künstlerisches Statement: „Ich wollte nicht Musik über die Musik eines anderen machen.“ Seinen Vorsätzen zum Trotz war es am Ende die sprudelnde Klangfantasie, die ihn den Auftrag dennoch annehmen ließ:

Gegen meinen Willen aber spukte in den folgenden Tagen der Anfang der Symphonie in meinem Kopf herum und ich konnte ihn nicht loswerden. Er hat mich, seit ich als Kind das Werk zum ersten Mal hörte, ganz besonders fasziniert: die geheimnisvollen Quinten und Quartfälle über dem Tremolo bis hin zur machtvollen Entschiedenheit der kadenzierenden Endfloskel. Dieses Material begann sich in meinem Kopf umzubilden und zu wuchern wie ein Myzel. Die Elemente variierten immer mehr bis zur Unkenntlichkeit ihres Ursprungs. Langsam schälte sich aus den nebulosen Vorstellungen meiner Phantasie die Dramaturgie eines Stücks heraus – ohne, dass ich eine Note aufschrieb. Schließlich nahm ich den Auftrag an. Ich setzte mich hin und begann in einem Furor mit der ersten Niederschrift des Stücks.

Friedrich Cerha

Joachim Diederichs: Friedrich Cerha. Werkeinführungen, Quellen, Dokumente, Wien 2018, S. 123

Riccardo Chailly, Friedrich Cerha und das Gewandhausorchester bei den Proben zur Uraufführung der Paraphrase, Gewandhaus Leipzig 2011

Bildquelle: Gert Mothes, https://www.gertmothes.de/

Im Zusammenhang mit der Paraphrase verriet Cerha auch manches über den allgemeinen Schaffensprozess. Wie die Schilderungen über das ‚Wuchern‘ im Kopf nahelegen, sei die „erste Fassung“ eines Werks „immer die kürzeste. Bei der Reinschrift erweitert sich das Stück meistens, einerseits weil zunächst unmittelbar nebeneinander Stehendes nach gearbeiteten Übergängen verlangt, andererseits weil die Phantasie nach der ersten Konzeption ja nicht aufhört und sich weiterhin immer wieder neue Tore auftun.“Joachim Diederichs: Friedrich Cerha. Werkeinführungen, Quellen, Dokumente, Wien 2018, S. 123 Für diese Triebbildung aus einem Geflecht innerer Klänge ist Cerhas Hommage an Beethoven ein Musterbeispiel.

Innenansicht

Als „Die Neunte mit Ouvertüre“ beschreibt Tom Hellat in einer Konzertrezension die Paarung von Beethovens Sinfonie mit Cerhas auf sie abgestimmte Paraphrase.Tom Hellat, „Die Neunte mit Ouvertüre“, Berliner Zeitung, 9.9.2014 Das ‚Öffnen‘ im Wortsinn einer Ouvertüre ließe sich jedoch nicht nur mit Blick auf die Konstellation im Konzert beziehen. Es ist dem Werk viel tiefer eingeschrieben. Sein Anliegen besteht darin, Klangräume unter der Oberfläche erfahrbar zu machen, das Hören nach ungeahnten Richtungen hin zu öffnen. Gleichzeitig ist das Vorbild, auf das sich die Paraphrase bezieht, ein bereits offener Klangraum, einer, der nahezu alles bewusst in der Schwebe hält.

Versteht man Beethovens sinfonische Einleitung als Öffnung zu einer modernen Klangwelt, in der das Unsichere, Verschwommene zelebriert wird, so klingt sie in vielen Variationen nach. Schon in der Romantik findet man Verwandtes – etwa Richard Wagners berühmtes, aus einer Urzelle erwachsendes Rheingold-Vorspiel oder Anton Bruckners „Misterio“ (der Auftakt zu seiner ‚Dritten‘), ein nebulöses Tonfeld mit gleichfalls niedersinkenden Quinten und Quarten. Beethovens ‚Urzustand‘ taugt aber auch als Inspiration für die Moderne. Die plastischen Klangflächen Cerhas, vor allem in den Spiegeln entwickelt, sind mit den Raum- und Farbwirkungen der Einleitung zur ‚Neunten‘ im Geiste verwandt. Dass es hier einen Klangstoff gab, den es zu bearbeiten lohnte, bedarf keiner strengen Beweisführung.

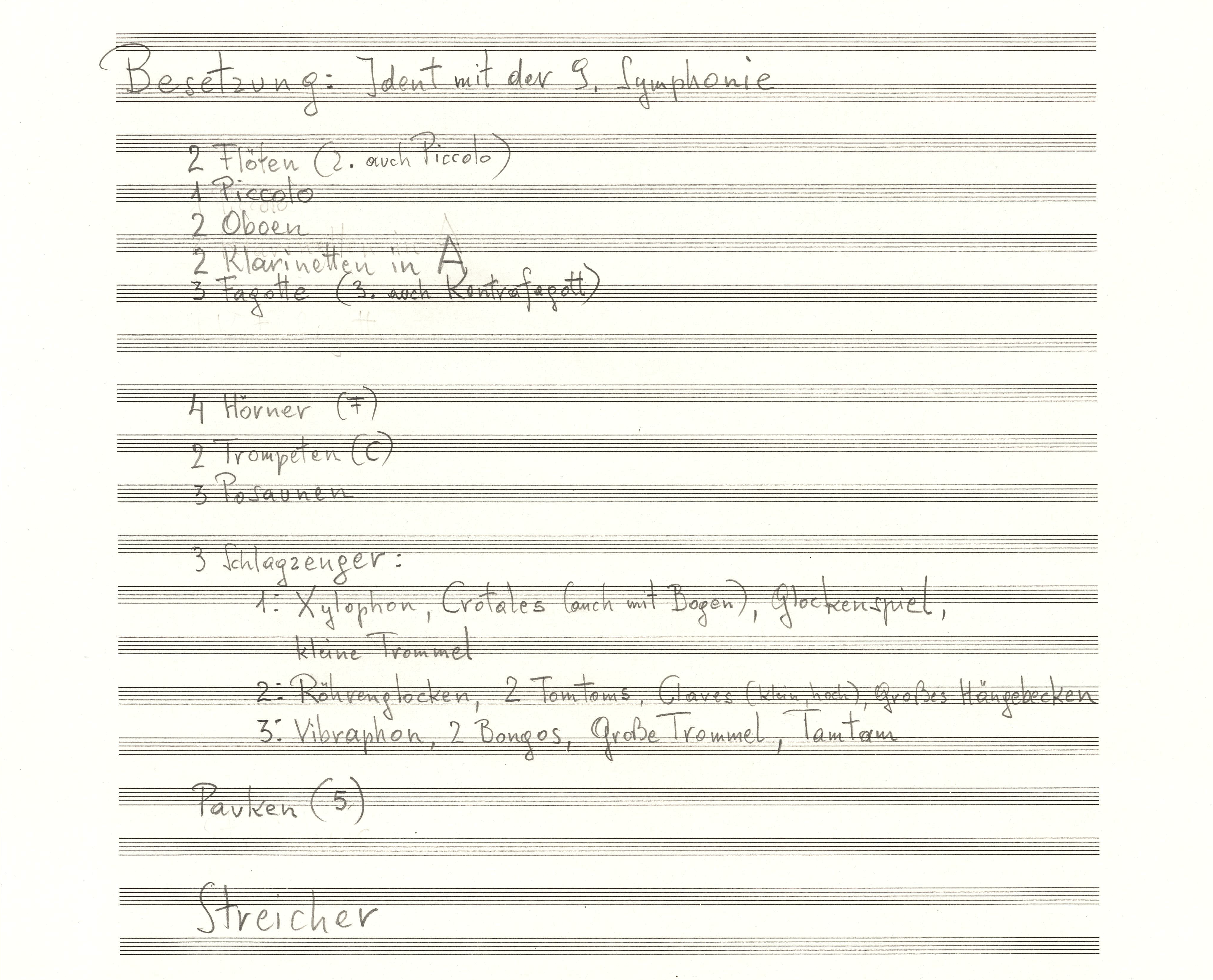

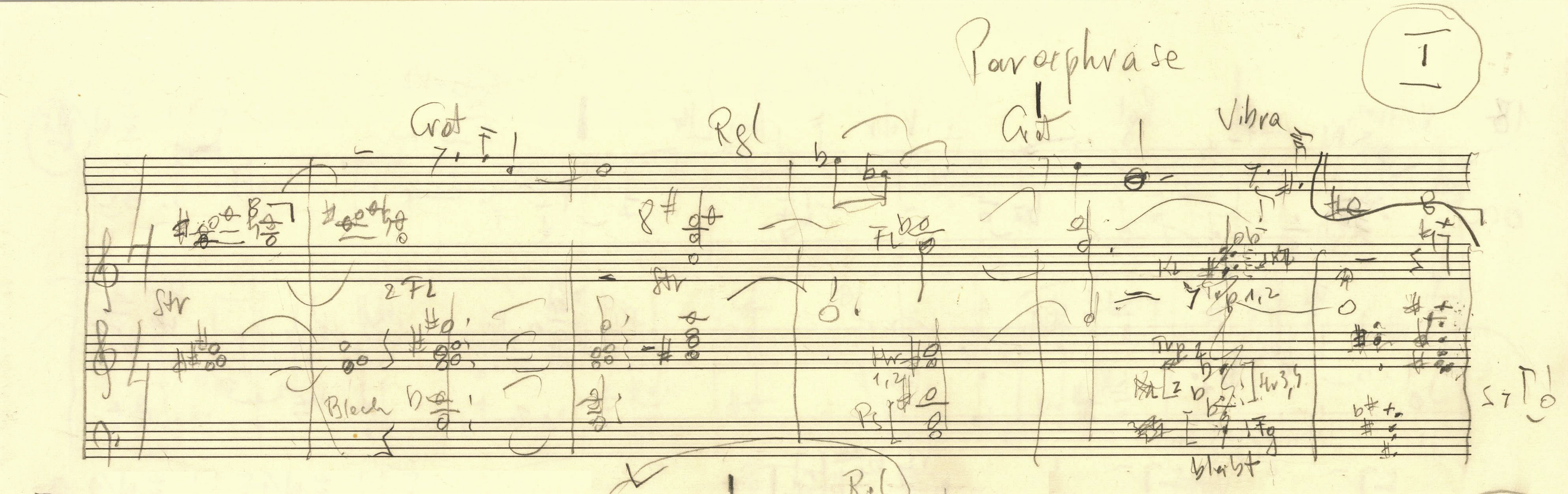

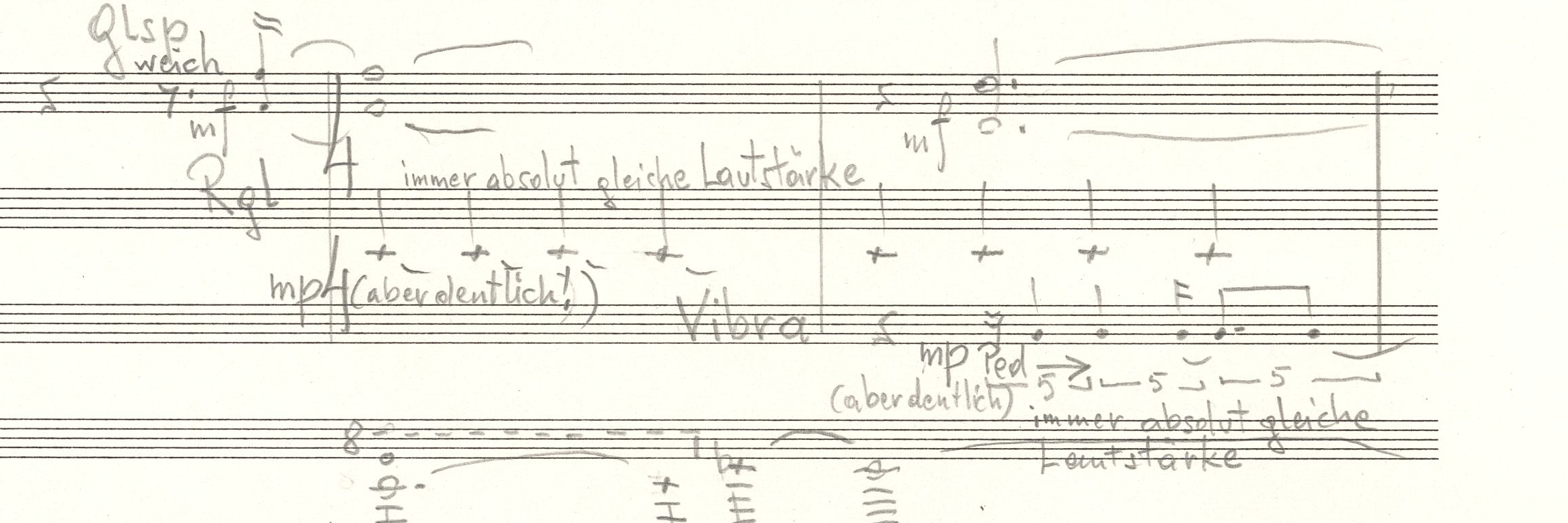

Die Verwandtschaft der Paraphrase zu ihrem Vorbild wird durch die Orchesterbesetzung betont. Sie „entspricht jener Beethovens, wobei die drei Schlagzeuger natürlich andere Instrumente spielen.“Joachim Diederichs: Friedrich Cerha. Werkeinführungen, Quellen, Dokumente, Wien 2018, S. 123 Diese Erweiterung des perkussiven Apparats ist ein typischer Kniff Cerhas, der den Facettenreichtum des Schlagwerks liebt und ihn im Orchester häufig zum Zweck einer gesteigerten Farbigkeit einsetzt. Die Paraphrase macht neben Pauken und Großer Trommel (die in der ‚Neunten‘ dominieren) so auch Gebrauch von jeder Menge anderer Instrumente, die erst nach Beethovens Zeit ins Sinfonieorchester einwanderten: Antike Zimbeln (Crotales) zum Beispiel, Xylofon oder Tamtam. All diese modernen Instrumente verändern den globalen Klangcharakter entscheidend. Vielfach weist das Schlagwerk einen Weg durch die verformten, post-sinfonischen Landschaften.

Cerha, Paraphrase über den Anfang der 9. Symphonie von Beethoven, Autograf, Besetzungsliste, 2010, AdZ, 00000161/2

Das Beschwören Beethovens hat in der Neuen Musik eine gewisse Tradition. In wichtigen Collagenwerken der späten 1960er Jahre tauchen Fragmente seiner Musik auf: zum Beispiel in Bernd Alois Zimmermanns Photoptosis, Luciano Berios Sinfonia oder Alfred Schnittkes erster Sinfonie. Auf plakative Zitate, wie sie in jenen Werken in Erscheinung treten, verzichtet die Paraphrase jedoch. Das Echo der Neunten in Cerhas eigenem Klangraum folgt stattdessen einer fast traumartigen Logik. Hier und dort knüpft die Musik an Beethoven an, verdichtet einzelne Elemente oder überführt sie zu neuer, fast unkenntlicher Gestalt, sodass es oft eher angemessen ist, von Ahnungen als von Gewissheit zu sprechen. Aufschlüsse über die wechselseitige Beziehung der beiden Werke gewinnt man am besten über Detailbeobachtungen.

Cerha, Paraphrase über den Anfang der 9. Symphonie von Beethoven, Anfangsteil

Gewandhausorchester Leipzig, Ltg. Riccardo Chailly,

UA 6.10.2011,

CD: Edition Gewandhausorchester Vol. 4

Klangfarben

Beethoven, Sinfonie Nr. 9, I, Autograf, 1. Seite, Hornstimme Farbe und Aura stehen in der Eröffnungsmusik der ‚Neunten‘ im Vordergrund. Diese ist über die gesamte Strecke aus nur zwei Tönen gebaut: Eine archaische, leere Quinte bildet die Basis für einen Klangteppich, den zunächst nur Streicher und Hörner auskleiden – ein zu Beethovens Zeiten kühner Beginn, verrät er doch rein gar nichts über die Tonart. Wohin es geht, bleibt vage. Das zitternde Tremolo der Geigen und Celli unterstreicht diese Ungewissheit. Schnell gewinnt der fragile der anfangs fragile Untergrundklang an Masse. Fast unmerklich treten neue Klangfarben hinzu: Klarinette, Oboe, dann Flöten und Fagotte, schließlich zwei weitere Hörner. Die Farben werden bei Beethoven summiert und in einen energetisch anwachsenden Prozess eingebettet, dessen zwangsläufiges Ende ihm zugleich einprogrammiert ist.

Motive

Beethoven, Sinfonie Nr. 9, I, Autograf, 1. Seite, Violinstimme Das akustische Feld wird in Beethovens Einleitung fast unmittelbar durch kurze motivische Einsprengsel belebt. Es handelt sich bei ihnen um fallende Quinten und Quarten, den urtümlichsten und zugleich neutralsten Intervallen überhaupt. Gesponnen sind sie aus dem Stoff des flächendeckenden Klangteppichs, in den sie sich gleichsam einfügen. Die miniaturartigen Motive werden ausschließlich von den Streichinstrumenten vorgetragen. Zunächst kommen sie „sotto voce“ („in gedämpftem Ton“) in den ersten Violinen zum Vorschein, dann werden sie in die Tiefe gereicht, zu den Bratschen und Bässen. Sind die Fallmotive anfangs noch großzügig auf der kontinuierlichen Fläche verstreut, so drängen sie sich in der Fortschreitung mehr und mehr zusammen. Es entsteht ein dichtes, bewegtes Tongeflecht.

Ausbrüche

Beethoven, Sinfonie Nr. 9, I, Autograf, 4. Seite, hohe Holzbläser Nachdem sich die Introduktion beständig mit Klang vollgesogen hat, schließt sich jener dramatische Kraftschub an, den so mancher von Beethovens Zeitgenossen sicherlich schon zu Beginn erwartet hätte (denkt man etwa an das brachiale Klopfmotiv der Fünften Sinfonie). Das aufgeschwemmte Orchester wird an dieser Stelle um Trompeten und Pauken bereichert. Alle Stimmen entladen sich, die meisten im Unisono. Ein kraftvoller Quartfall (gewonnen aus den mysteriösen Anfangsmotiven) löst sich schließlich in einen Akkord auf und lüftet damit das Rätsel um die Tonart: d-Moll wird zum Zentrum erkoren und mehrfach bestätigt, erst in einer figurativen Umspielung, dann mit gewaltigen Orchesterschlägen. Die Zweifel scheinen (fürs Erste) ausgehebelt zu sein – zumindest so lange, bis die Entwicklung nach dem ersten kollektiven Ausbruch kurzzeitig wieder zurück in die nebulösen Klangflächen führt, um sich erneut zuzuspitzen.

Klangfarben

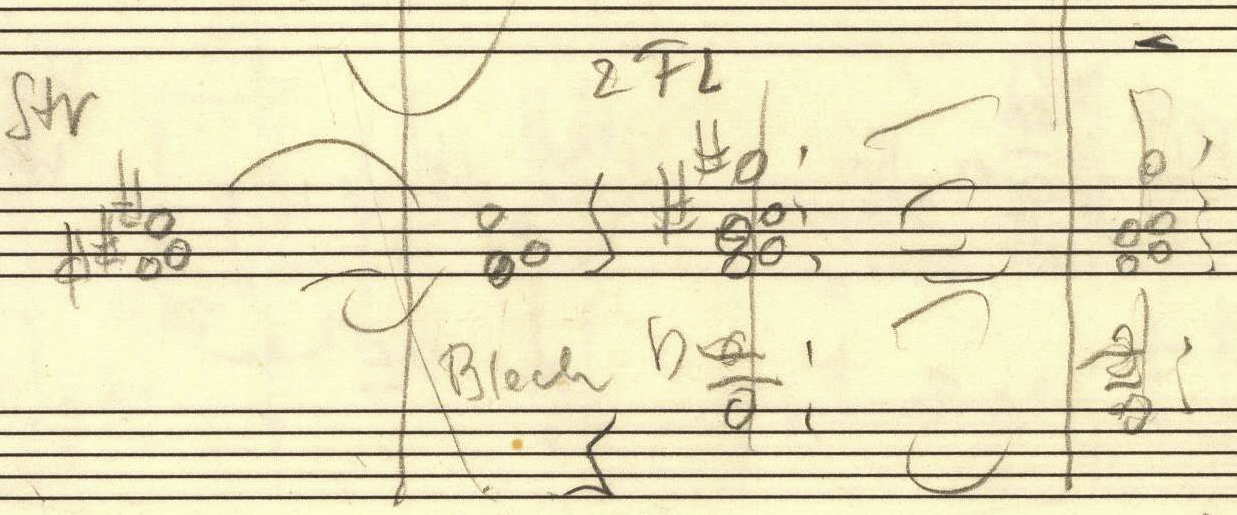

Cerha, Paraphrase über den Anfang der 9. Symphonie von Beethoven, Skizze, 1. Seite, Akkorde Die ersten Takte der Paraphrase führen den beherrschenden Untergrundklang ähnlich vor wie das Beethoven’sche Vorbild. Ruhige, innerlich statische Klangflächen bestimmen das Geschehen. Anders als in der Sinfonie zieht sich nicht eine Farblinie kontinuierlich durch, um peu à peu angereichert zu werden, in Gegenteil: Die orchestrale Palette wird in zwei Bestandteile zerlegt. Wo in der ‚Neunten‘ Takt für Takt neue Farben des Streicher- und Bläserapparats miteinander verschmelzen, da knüpfen sie sich in der Paraphrase wie einzelne Glieder in Zeitlupe aneinander. Monolithische Farbblöcke wechseln zwischen dem schwerelosen, sphärisch rauschenden Flageolettregister der Streicher und einer pastellenen Mischung der Bläser. Die Harmonik, so Cerha, sei „aus einer Kette von absteigenden Quarten abgeleitet, die ja das erste Motiv in der 9. Symphonie bildet.“„aus einer Kette von absteigenden Quarten abgeleitet, die ja das erste Motiv in der 9. Symphonie bildet.“Zugleich spielen „diese Quartschichtungen für die Klanglichkeit kaum eine Rolle.“Simon Wildraut, „Postmodern? Friedrich Cerhas Paraphrase über den Anfang der 9. Symphonie von Beethoven“, in: Matthias Henke & Reinke Schwinning: Nach(t)musiken. Anmerkungen zur Instrumentalmusik Friedrich Cerhas, Siegen: universi 2021, S. 209-236, hier S. 230 Die Töne werden so zusammengeschoben, dass sich fein abgestimmte Cluster (Tontrauben) ergeben. Über eine geraume Zeit bilden sich die Silhouetten dieser Blöcke schemenhaft im Hintergrund ab. Nur sehr zögerlich gewinnen sie an Kontur und werden markanter wahrnehmbar.

Motive

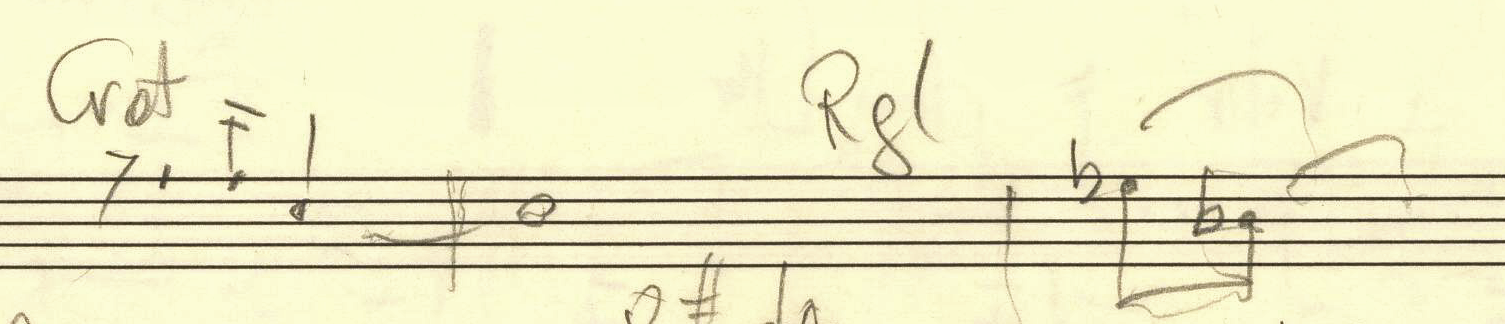

Cerha, Paraphrase über den Anfang der 9. Symphonie von Beethoven, Skizze, 1. Seite, Quartmotive So wie es bei Beethoven nicht lange dauert, bis die typischen, fallenden Motivschnipsel den weiteren Verlauf lenken, so treten ähnliche Gestalten auch in der Paraphrase schnell hervor. „Cerha ließ […] die kargen Quint- und Quartfälle in seiner Fantasie spuken“ (so eine Rezension in der Wiener „Presse“).Wilhelm Sinkovicz, „Cerha legt Beethovens Neunter ein Fundament“, Die Presse, 23.10.2011, https://www.diepresse.com/703269/cerha-legt-beethovens-neunter-ein-fundament Diverse Schlaginstrumente rufen die charakteristischen Motive in Erinnerung. Es wechseln sich Crotales, Röhrenglocken und Vibrafon ab. Im Vergleich zum Sinfoniebeginn ist der Klangstrom jedoch ruhiger. Den metallischen Einsprengseln wird Zeit gewährt, um sich raumgreifend zu entfalten. Ihre funkelnde Klangaura entfaltet sich zunächst mit großer Ruhe. Nach und nach verdichten sich dann die Motive wie bei Beethoven (jeoch auf einer viel längeren Strecke). Dieser Prozess bezieht auch die Untergrundebene mit ein. Sind die statischen Klangflächen in den Streichern und Bläsern zunächst von den Fallmotiven entkoppelt, so vitalisieren sie sich mit der Zeit, bis sie selbst die Quartfälle teilweise imitieren. Cerha denkt die Beethoven’sche Einleitung an dieser Stelle weiter: Er begreift ihre Grundelemente als Ebenen, die in Wechselwirkung zueinanderstehen, ein kompositorisches Denken, das maßgeblich aus seiner Beschäftigung mit der Kybernetik rührt.

Ausbrüche

Cerha, Paraphrase über den Anfang der 9. Symphonie von Beethoven, Skizze, 5. Seite, Stimmgeflecht In Beethovens Sinfonie vergehen gefühlt nur Wimpernschläge, bis sich die große Klangentladung vollzieht. Von den ersten Tönen an läuft die Musik darauf konsequent zu. Anders bei Cerha: Seine Liebe zu großflächigen und sich behutsam entwickelnden Prozessen läuft auf eine beträchtliche Zeitdehnung hinaus. Das Spannungsverhältnis zwischen der Klangebene der Schlaginstrumente und jener der Streicher und Bläser beherrscht die Musik zunächst vollkommen. Prozesshaft bereiten die angeregten und durchaus lebendigen Klangflächen danach eine Eruption vor, die Beethovens gewaltige Kadenz paraphrasiert. Von plakativer Nachahmung ist die Entwicklung jedoch weit entfernt. Bezüge zur ‚Neunten‘ ergeben sich in einigen Schichten des sich auftürmenden Klangmaterials. Einzelne Instrumentengruppen lösen sich beispielsweise in unisono geführte Linien auf – eine Parallele zu Beethoven. Rudimente der zackigen Akkordbrechungen sind außerdem in einzelnen Stimmen (vor allem den Trompeten und Posaunen) zu vernehmen. Gleichfalls sind die Unterscheide eklatant: Cerhas Paraphrase spaltet sich in mehrere zeitgleich ablaufende Prozesse auf. Ab einem gewissen Punkt wandern im ganzen Orchester echoartig Tonwiederholungen umher, die gar an den dissonanten Finalanfang der ‚Neunten‘ denken lassen. Eine wilde Paukenpartie als überstilisiertes Relikt der Sinfonik des 19. Jahrhunderts schließt sich an, ehe hektische Klangfarbenwechsel schließlich wieder zur Beruhigung der Musik führen.

Cerha, Paraphrase über den Anfang der 9. Symphonie von Beethoven, Skizze, T. 1-6, AdZ, 000S0161/1

Cerhas Paraphrase als bloße Nacherzählung zu deuten, würde dem Erfindungsreichtum der Musik in keiner Weise gerecht werden. An Beethoven knüpft das Stück mit gesunder Distanz an: Einzelne Fäden des in den Blick genommenen Sinfonieanfangs werden aufgenommen und schließlich zu einem gänzlich neuen Geflecht gespannt. Die Wechsel zwischen entrückten, lyrischen Passagen und motorisch-energiegeladenen entsprechen jener Dialektik, die auch Beethovens Einleitung zur ‚Neunten‘ bestimmt. ‚Erzählt‘ wird aber mit starker, individueller Stimme. „Beethoven“, so Uraufführungs-Dirigent Riccardo Chailly, „erscheint in diesem Konnex wie eine schattenhafte Gestalt in der Nacht.“Walter Dobner, „Kunst nach Metronom“, Die Presse, 15.10.2011, https://www.diepresse.com/701268/kunst-nach-metronom Sind die Beziehungen zu ihm anfangs noch deutlicher erkennbar, so weichen sie sich mit der Zeit auf. Das Ende der Paraphrase verdeutlicht, wie sehr die eigenen Klangvorstellungen das Ausgangsmaterial überwölben. Ganz in die transzendente Anfangsstimmung gehüllt tauchen die metallischen Schlaginstrumente wieder auf. Von einzelnen, Beethoven’schen Quartfällen angetrieben, bildet sich etwas Neues heraus: ein polyrhythmisches Tröpfeln, eine Signatur des ‚späten‘ Cerha.

Cerha, Paraphrase über den Anfang der 9. Symphonie von Beethoven, Autograf, T. 207 ff. (Schlagzeug), AdZ, 00000161/47

Cerha, Paraphrase über den Anfang der 9. Symphonie von Beethoven, Schlussteil (Ausschnitt)

Gewandhausorchester Leipzig, Ltg. Riccardo Chailly,

UA 6.10.2011,

CD: Edition Gewandhausorchester Vol. 4

Statt Gegensätze zu betonen, ging es Cerha bei der Arbeit mit älterem Musikmaterial immer um das Brückenbauen. Die Tradition sollte eine Tür zur Gegenwart sein, der Blick zurück auch einer nach vorn. In dieser Weise lässt sich auch seine Verneigung vor Beethoven verstehen. Er „hoffe sehr, dass die Kluft zwischen“ der Paraphrase und der ‚Neunten‘ „nicht als ein unheilbarer Riss zwischen Fremdem empfunden wird, sondern als Verwandtes erfahrbar bleibt.“Joachim Diederichs: Friedrich Cerha. Werkeinführungen, Quellen, Dokumente, Wien 2018, S. 123