Jahrlang ins Ungewisse hinab

Ein Schicksalslied

Und du…

Verzeichnis

Leonardo da Vinci, Sintflut

Um 1516, Schwarze Kreide auf Papier, mit Feder und Tinte übergangen, 16,2 x 20,3 cm

In seinen späten Schaffensjahren schuf Leonardo da Vinci eine Bilderserie, die auch unter dem Namen „Sintflutzeichnungen“ bekannt geworden ist. Die zehn etwa gleich großen Zeichnungen stellen apokalyptische Unwetterszenarien dar. Bemerkenswert für ihre Entstehung im 16. Jahrhundert ist der Hang zur Auflösung fester Formen, ein Merkmal, das sie zu frühen Studien der Abstraktion macht.

Bildquelle: Wikimedia

Mit großer Suggestionskraft bannte der russische Maler Iwan Aiwasowski im 19. Jahrhundert die ungestüme Natur auf die Leinwand.

Inspiration schöpfte er vor allem aus der archaischen Präsenz des Meeres.

Iwan Konstantinowitsch Aiwasowski, Die Sintflut, 1864

Öl auf Leinwand, 246,5 × 319,5 cm

Bildquelle: Wikimedia

Anders als viele andere Darstellungen der Zeit konzentriert sich Aiwasowksis imposantes Ölgemälde Die Sintflut weniger auf die biblische Geschichte des Alten Testaments. Es rückt stattdessen die unermessliche Wucht der Natur in den Mittelpunkt. Eindringlich teilen sich im Gemälde Kontraste mit – nicht nur zwischen Licht und Schatten, sondern auch zwischen menschlichem Schicksal und erbarmungsloser Urgewalt. Die Menschen stranden an kolossalen Klippen und versuchen Halt an ihnen zu finden. Zugleich sind sie deren steinerner Feindlichkeit ausgeliefert – nicht anders als die an den Felsen brechenden Wassermassen. Die große Kraft dieser Allegorie entdeckte auch Friedrich Hölderlin. Sein „Schicksalslied“ über die „wie Wasser von Klippe zu Klippe geworfen[en]“ Menschen ist die Grundlage von Cerhas Jahrlang ins Ungewisse hinab.

Außenansicht

Edward Knapczyk, Friedrich Hölderlin, Portraitzeichnung, 2006

Die musikalische Beschäftigung mit Hölderlin ist im 20. Jahrhundert von erstaunlicher Vielfalt. Seit den späten 1970er Jahren explodierten die Vertonungen seiner Texte förmlich. Luigi Nono, Hans Zender, György Kurtág, Nicolaus Huber, Wolfgang Rihm, György Ligeti oder Georg Friedrich Haas sind nur einige der bedeutenden Komponisten, die sich mit dem Lyriker beschäftigten. War die Biografie des an der Grenze zum Wahnsinn stehenden Dichters ursächlich? Sein Dasein im Hölderlin-Turm in Tübingen, vermeintlich isoliert von der profanen Welt, getrieben von wiederkehrenden Erregungsschüben? Wenngleich die nach seinem Tod betriebene romantische Verklärung seines Lebens sicherlich auch für Hölderlins Ruhm verantwortlich ist, so geht das unbändige Interesse doch vor allem auf sein außergewöhnliches Werk selbst zurück. Die meisten Komponist:innen zog das Fragmentarische seiner Dichtung in den Bann – vielleicht auch deshalb, weil die Bruchstücke genug Hohlraum für eine musikalische Ausleuchtung ließen, ein Schimmern im Inneren anregten. Auch Cerhas Beschäftigung mit Hölderlin geht von dessen Fragmenten aus. 1994 habe er „wiederholt den ganzen Hölderlin gelesen“ und sich „zahlreiche aus den Versen gewonnene Sprachmelodien notiert.“Schriften: ein Netzwerk, Wien 2001, S. 267 f. Ein Jahr später gipfelte das Unterfangen in den Acht Sätzen nach Hölderlin-Fragmenten für Streichsextett, einem wortlosen Stück. Die Hälfte der dort getarnt vertonten Texte kam wenig später in einem anderen Werk auch direkt ‚zur Sprache‘: Vier Hölderlin-Fragmente für gemischten Chor entstanden 1996. Genau zwischen diesen beiden Vertonungen steht das Ensemblestück Jahrlang ins Ungewisse hinab. Es rundet Cerhas Beschäftigung mit Hölderlin zur Trias ab – einer ungemein diversen Trias mit je andersartigen Zugängen zu den faszinierenden Versen des Poeten.

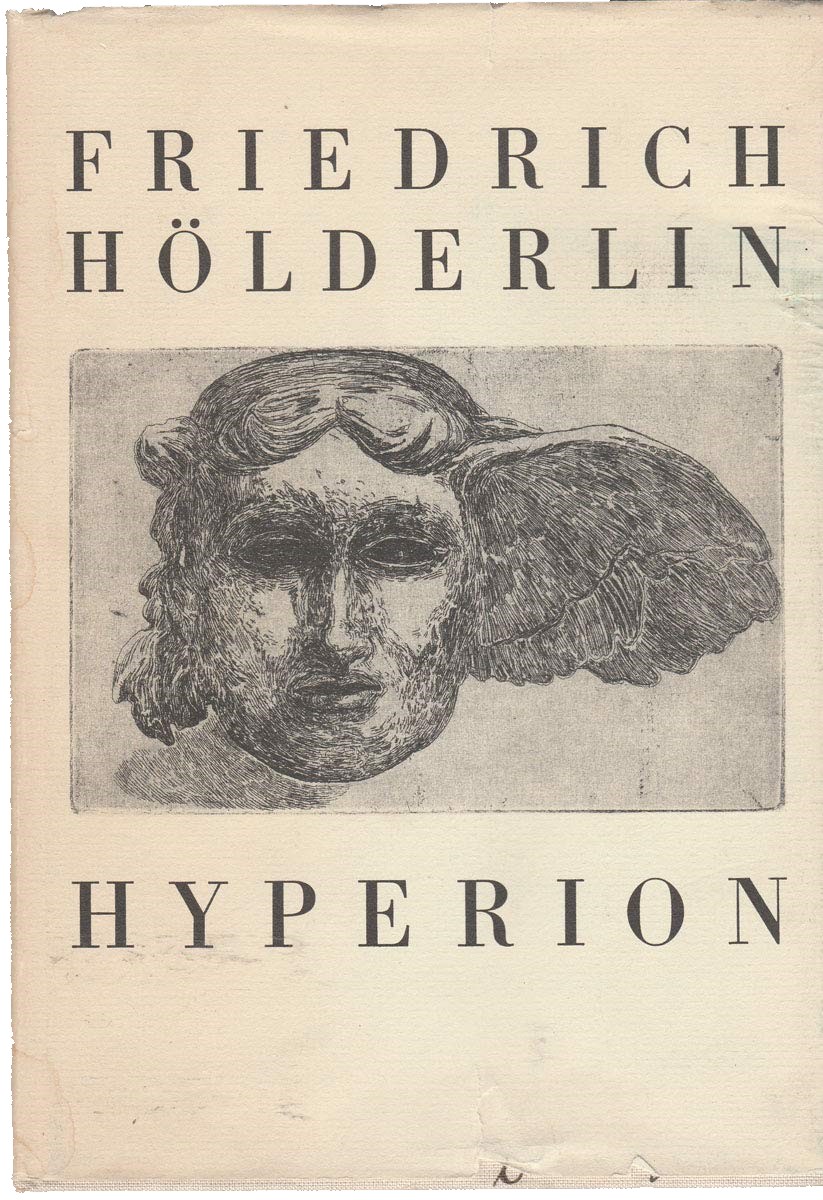

Brücke

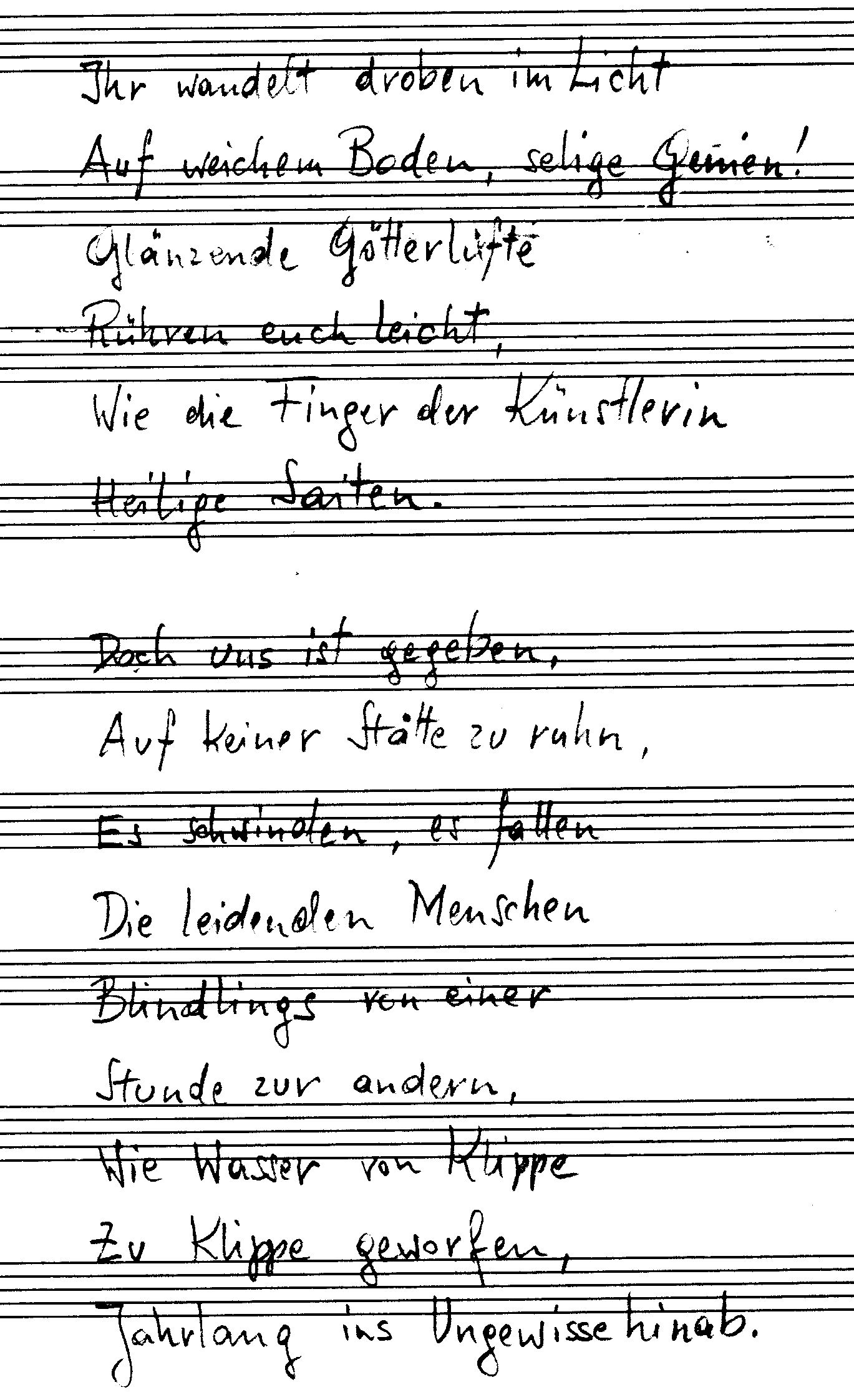

So ungleich Cerhas drei direkt aufeinander folgende Hölderlin-Stücke sich auch nach außen geben – es gibt eine verbindende Ader, die sich durch alle Kompositionen schlängelt. Ihre Quelle findet sie in Hölderlins Briefroman Hyperion. Orientiert an Schilderungen des inneren Empfindens veranschaulicht dieser das Leben des Griechen Hyperion, der sich nach Kriegserfahrungen und dem Tod seiner Geliebten Diotima als Eremit in die Natur zurückzieht, um dort in Einklang mit sich selbst zu kommen. Im zweiten, 1799 erschienenen Band des Romans legt Hölderlin seinem Protagonisten ein Gedicht in den Mund, das unter dem Namen „Hyperions Schicksalslied“ auch außerhalb der epischen Erzählung bekannt wurde. Dieser Text taucht, mit unterschiedlicher Präsenz, in allen drei Stücken Cerhas auf. Eine Abschrift der Rahmenstrophen ist den vier Chorstücken im Autograf vorangestellt. Die mittlere Strophe fehlt hier.

Ihr wandelt droben im Licht

Auf weichem Boden, selige Genien!

Glänzende Götterlüfte

Rühren euch leicht,

Wie die Finger der Künstlerin

Heilige Saiten.

Schicksallos, wie der schlafende

Säugling, atmen die Himmlischen;

Keusch bewahrt

In bescheidener Knospe,

Blühet ewig

Ihnen der Geist,

Und die seligen Augen

Blicken in stiller

Ewiger Klarheit.

Doch uns ist gegeben,

Auf keiner Stätte zu ruhn,

Es schwinden, es fallen

Die leidenden Menschen

Blindlings von einer

Stunde zur andern,

Wie Wasser von Klippe

Zu Klippe geworfen,

Jahr lang ins Ungewisse hinab.

Cerha, Abschrift von Hölderlins Hyperions Schicksalslied, 1996

Friedrich Hölderlin, Hyperions Schicksalslied

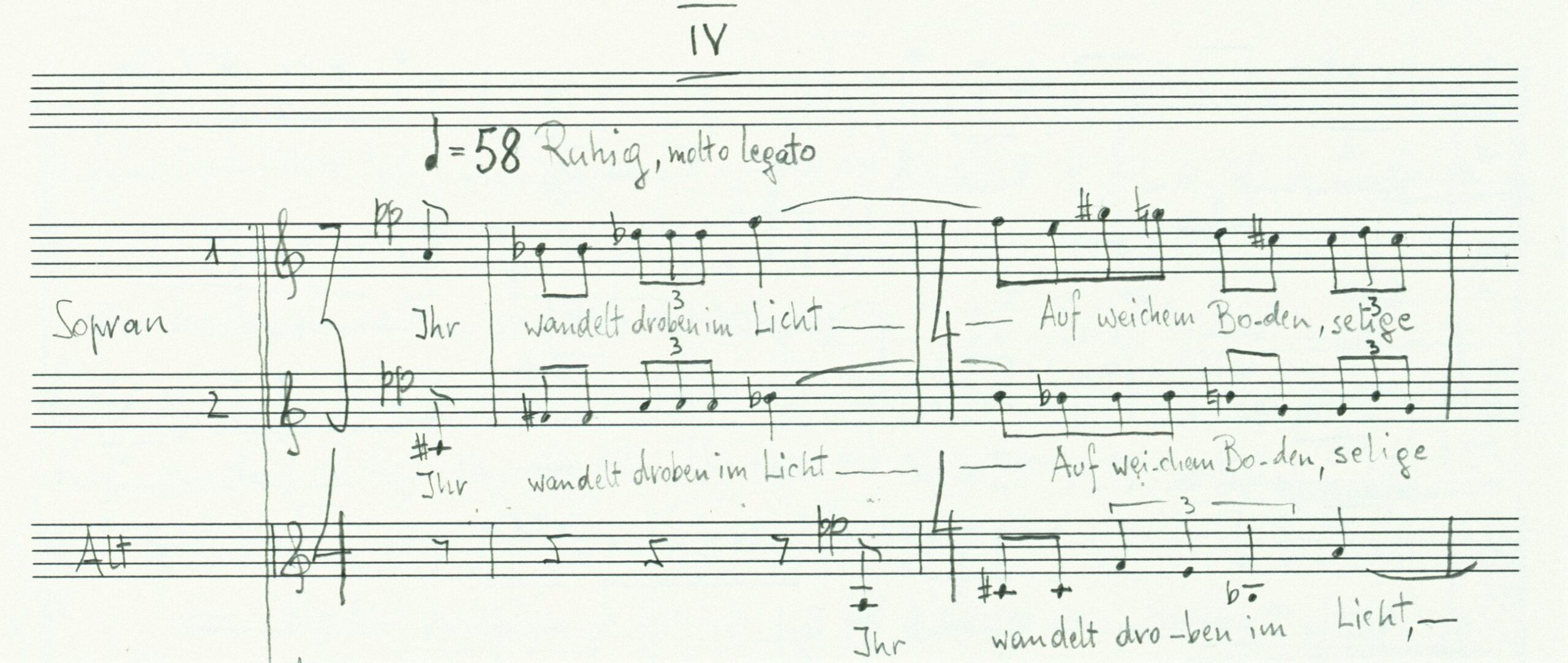

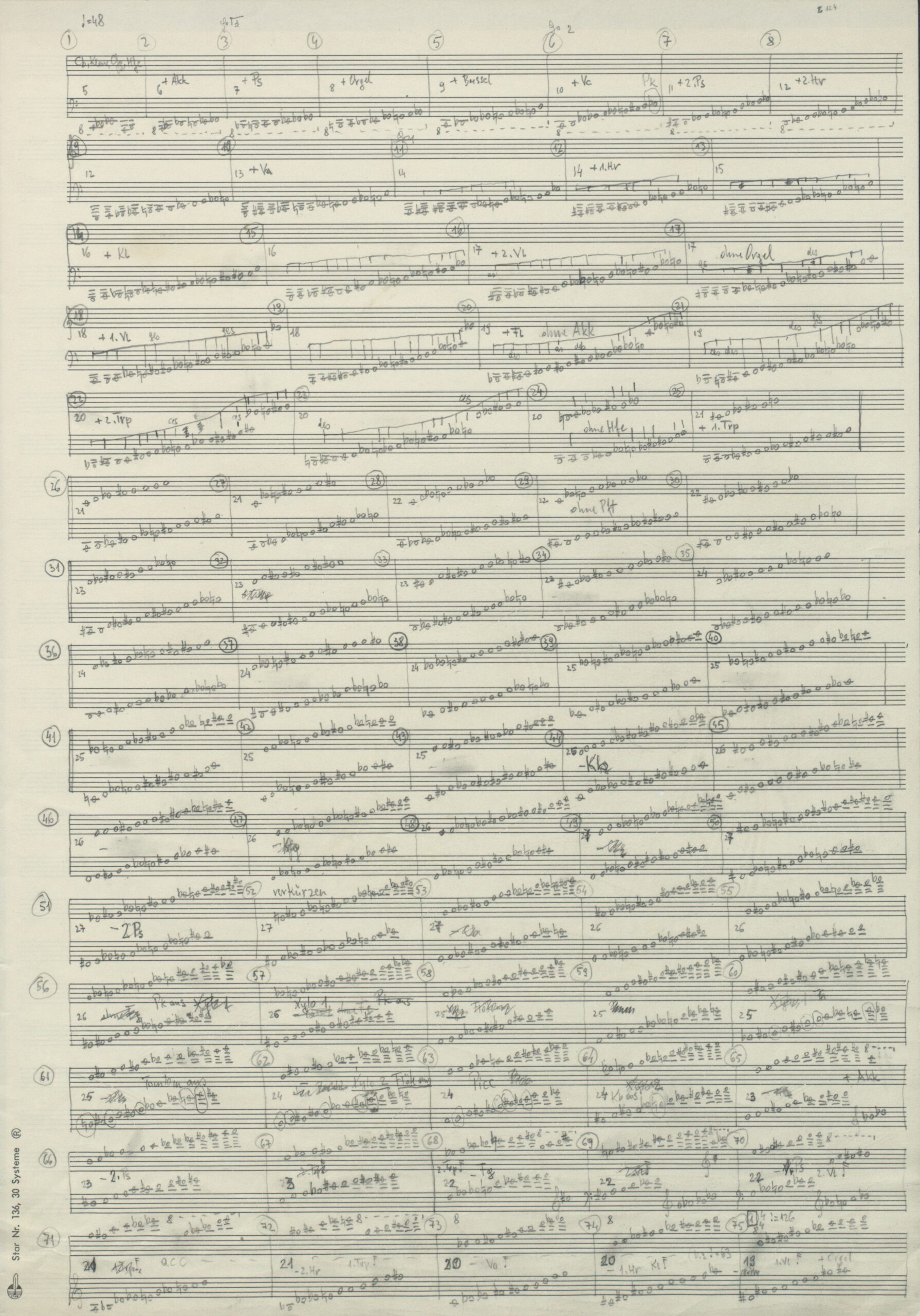

Im Streichsextett, dem zuerst entstandenen Werk, liegt die Schlussstrophe des Schicksalslieds dem zweiten Satz zugrunde. Sie verschwindet sozusagen hinter der gestischen Musik. Aus dem Text gewinnt Cerha Rhythmen mit scharfer Kontur, die den Satz mit „heftigen“Vgl. die Spielanweisung des zweiten Satzes: „Heftig“ Gebaren auch eröffnen und in eine bedrohliche Welt aus Kanten, Zacken und Spitzen führen. In den Chorstücken setzt Cerha zusätzlich zur dritten auch die erste Strophe in Musik um. Mit sanften, leisen Kantilenen zeichnen die beiden Frauenstimmen zunächst eine lichte, enthobene Klangwelt, ein Gegenstück zum Beginn des Streichsextetts. Dieser zerbrechlichen Atmosphäre verschreibt sich die Musik aber lediglich in den ersten beiden Gedichtstrophen. „Unruhig bewegt“Vgl. die Spielanweisung in Takt 17, durch eine Pause abgesondert, stellt die dritte Strophe die Tragik des menschlichen Schicksals plastisch dar. Das Stück versinkt am Ende in kaum noch wahrnehmbarer Tiefe.

Cerha, Acht Sätze nach Hölderlin-Fragmenten für Streichsextett,

Skizze zum 2. Satz, 1995, AdZ, 000S0117/23

Cerha, Acht Sätze nach Hölderlin-Fragmenten, 2. Satz

Arditti Quartett, Produktion ORF, Edition Zeitton 2001

Die in beiden Werken angelegten Kontraste verdeutlichen die besondere Architektur von Hölderlins Gedicht. Zwei Pole stehen sich unvermittelt gegenüber: Die idyllische, ungetrübte Welt der Götter und die unbarmherzige, gnadenlose Welt der Menschen. Die Schlüsselwörter: „Klarheit“ (in der bei Cerha ausgesparten zweiten Strophe) für das himmlische Elysium, das „Ungewisse“ für das irdische Schattenreich.

Über seinen mythischen Rahmen hinausgehend entpuppt sich Hölderlins Schicksalslied als eine Sozialparabel. Die allegorische Maske der Götter verdeckt dabei das Gesicht der sorglosen Machtinhaber – der Könige, Präsidenten und Diktatoren, der Reichen und Privilegierten. Ihre Unbekümmertheit steht in Opposition zur Not der Mittellosen und Ausgebeuteten. In Zeiten zunehmender sozialer Ungerechtigkeit, in denen wenige Milliardäre genau so viel besitzen, wie die gesamte ärmere Hälfte der WeltbevölkerungVgl. https://www.globalcitizen.org/de/content/oxfam-report-billionaires-inequality/, klingt Hölderlins Klage aktueller denn je. Ihrer Botschaft haftet gleichsam etwas Utopisches an. Im Roman singt Hyperion sein Lied am Meeresrand sitzend zu den Klängen einer Laute. Kurz darauf wird ihm die Todesbotschaft seiner geliebten Diotima überbracht. In den schildernden Briefen erklärt er jedoch, dass er seinen Schmerz bereits überwunden habe. Hyperion steht ein versöhnlicher Lebensabend in der Natur bevor – es ist auch die Vision einer friedlichen und ursprünglichen Weltordnung, die Hölderlin hier überbringt.

Für die Geschichte des Gedichts sind die Versuche, es in Klang zu übersetzen, nicht minder wichtig als seine eigene Symbolik. Zwei Komponisten ragen dabei neben Cerha hervor. Johannes Brahms‘ Schicksalslied für Chor und Orchester (1871) nimmt sich in dramatischer Weise der Dualität von Hölderlins Poesie an, endet aber (der Romankonstruktion folgend) nicht in der Verzweiflung, sondern mit einem versöhnlichen Nachspiel, das wohl auch von einer spirituellen Idee getragen wird. Mehr als hundert Jahre später greift Luigi Nono Hölderlins Gedicht auf und integriert es in sein Musikdrama Prometeo (1984). So wie der Text von Ruhelosigkeit kündet, wandern die Sprachfetzen des Poems durch Nonos Klangraum, ermöglicht durch Live-Elektronik und verteilte Lautsprecher. Cerhas Hölderlin-Erkundungen folgen Nonos Prometeo etwa zehn Jahre später. Angesicht der musikhistorischen Last, die ihm seine Vorgänger aufluden, zeigen sich seine Deutungen des Gedichts erstaunlich frisch.

Friedrich Hölderlin, Hyperion, Buchverlag „Der Morgen“ 1982

Innenansicht

Gustave Doré, Die Sintflut (Ausschnitt), Illustration für die Bibel, 1866

Jahrlang ins Ungewisse hinab – der Titel zu Cerhas Instrumentalwerk bezieht sich mit großer Deutlichkeit auf die Schlusszeile des „Schicksalslied“. Anders als in den beiden umliegenden Hölderlin-Kompositionen gibt es hier keine weiteren Textquellen. Der Fokus liegt ganz auf Hyperions Klagegesang. Der inhaltlichen Konzentriertheit entspricht auf der anderen Seite jedoch keine formale Komprimiertheit: Im Vergleich zu seinen Seitenstücken ist Jahrlang ins Ungewisse hinab weitaus größer dimensioniert. Erstere spalten sich jeweils in kürzere Einzelstücke und sind sowohl von Prägnanz als auch einer gewissen Dichte der Gestaltung geprägt. Nahezu ausufernd ist jedoch ihr Gegenstück. In knapp einer halben Stunde unterzieht sich das Werk einer exzessiven, überbordenden Entwicklung. Ruhepole sind in diesem gigantischen Prozess nicht vorgesehen, der erbarmungslos abrollt.

Die zeitliche Ausdehnung stimmt mit einer solchen im Apparat überein. Weisen Cerhas andere Hölderlin-Kompositionen eine übersichtliche Anzahl an Stimmen auf – sechs im Streicherstück, vier im Chorwerk –, so ist die Konzeption hier von orchestralem Ausmaß. Mit 24 Spieler:innen liegt die Ensemblegröße zwar eigentlich nicht im Massenbereich, jede Stimme wird aber individuell behandelt, sodass die musikalische Dichte außerordentlich hoch ist. Die Besetzung ähnelt mehr oder weniger der eines konventionellen Sinfonieorchesters, erweitert um Klavier, Akkordeon und Orgel. Wie in den meisten Ensemblewerken Cerhas treten auch Schlagzeuger hinzu, vier an der Zahl. Ganz aus dem Rahmen fällt ein Sopran. Auf dem Konzertpodium nimmt die Sängerin mitten im Streichquintett Platz, zwischen Bratsche und Cello. Interessant ist ein Hinweis in der Besetzungsliste der Partitur: Cerha vermerkt hier, der Sopran sei als „eine instrumental geführte Stimme“Cerha, Jahrlang ins Ungewisse hinab, Autograf, AdZ, 00000118/3zu verstehen. Erinnerungen an frühere Stücke des Komponisten werden wach. Erstmals in Relazioni fragili (1956/57) gliederte Cerha zwei weibliche Stimmen (Sopran und Mezzosopran) in ein Kammerensemble ein, ohne diese solistisch hervorzuheben. Sie treten in der Funktion eines Instrumentes mit besonderer Klangfarbe auf. Ein ähnliches Spiel ergibt sich in Intersecazioni (1959): Hier sind es vier Singstimmen, die instrumentale Aufgaben innerhalb eines Orchesters übernehmen. Die äußeren Ähnlichkeiten zu den Stücken aus den 1950er Jahren, jener Zeit, in der Cerha in den avantgardistischen Fängen der seriellen Musik agierte, mögen ein erster Hinweis auf Ähnlichkeiten auch in der musikalischen Konzeption sein.

Weil der Sopran als instrumentale Farbe und nicht als Übermittler eines Textes im Werk eingesetzt wird, stellt sich die Frage nach dem Verhältnis der Musik zu Hölderlins Gedicht fast automatisch. In der Tat bleibt die Beziehung zum zwar konkreten, doch zugleich nach vielen Richtungen offenen Titel rätselhaft. Der Partitur ist „Hyperions Schicksalslied“ weder als Text vorangestellt, noch gibt es Abschnitte mit handfesten Zwischenüberschriften, wie etwa in Monumentum. Hieran verdeutlichen sich zwei Punkte: Zum einen strebte Cerha nicht an, eine Art Programmmusik zu schreiben. Zum anderen will sein Werk auch keine wie auch immer geartete Suite mit deutlich voneinander abgesetzten Teilen sein. Zur Gänze falsch ist aber keine der beiden ausgeschlossenen Einordnungen. Denn obwohl das Werk durchkomponiert ist, lassen sich sehr wohl Binnenabschnitte ausfindig machen – sie gehen jedoch nahtlos ineinander über. Auch ein programmatischer Gehalt ist nicht ganz von der Hand zu weisen. Hierfür gibt es zwei Anhaltspunkte. Der Titel evoziert eine größere Bedeutungssphäre und zieht repräsentativ das gesamte Gedicht in den Bannkreis der Musik. Die Worte müssen dafür nicht notwendigerweise im Vordergrund platziert sein. An dieser Stelle steht Jahrlang ins Ungewisse hinab den Acht Sätzen nach Hölderlin-Fragmenten nahe, denn auch dort bleibt die Lyrik unter der Oberfläche verborgen. Bezeichnend sind Cerhas Reflexionen über den Stellenwert der zu Grunde liegenden Texte. Zu den Acht Sätzen merkt er an:

Am Ende der Arbeit an dem Stück stellte ich mir die nicht leicht zu beantwortende Frage, ob es von Nutzen ist, ob es Sinn ergibt, dem Zuhörer und auch den ausführenden Musikern die Texte mitzuteilen, von denen ich ausgegangen bin, zumal es sich ja in keiner Weise um Programmmusik handelt. Ich habe es getan, weil ich darin doch einen Hinweis auf die emotionelle Bedeutung der einzelnen Sätze sehe und dann auch aus Gründen der Ehrlichkeit: Ich wollte eine so wichtige Quelle meiner Arbeit nicht verschweigen.

Friedrich Cerha

Schriften: ein Netzwerk, Wien 2001, S. 268

Ein zweiter Anhaltspunkt, der „Hyperions Schicksalslied“ in Cerhas Musik sichtbar macht, sind einige Anmerkungen des Komponisten selbst. Innerhalb seiner vielen Werkkommentare nimmt derjenige zu Jahrlang ins Ungewisse hinab eine Sonderstellung ein. Meist verzichtet Cerha darauf, sich über allzu technische Begebenheiten seiner Stücke zu äußern. Im Zuge einer „Extrablatt“-Ausgabe der Universal-Edition ließ er sich jedoch dazu bewegen, genauer auf einige kompositorische Finessen einzugehen. Es sei ihm ein Bedürfnis gewesen, „ausnahmsweise einmal Vorgänge im Detail zu beschreiben, um speziell Interessierten einen Blick auf die genau gearbeiteten Prozesse […] zu ermöglichen und damit auch einen Vergleich mit scheinbar Ähnlichem in früheren Werken zu erleichtern.“Cerha, Begleittext zu Jahrlang ins Ungewisse hinab, Manuskript, AdZ, 000T0118/2 Ein anderer Kommentar entstand zur Uraufführung und beschreibt die Dramaturgie des Stücks, angereichert mit Bezügen zu Hölderlins „Schicksalslied“. Beide Kommentare sollen Stützen sein, um durch die grundlegenden Entwicklungsstufen des Stücks zu führen.

„Glänzende Götterlüfte“

Cerha, Jahrlang ins Ungewisse hinab, Autograf, T. 1-6, AdZ, 00000118/6

Cerha, Jahrlang ins Ungewisse hinab, Erster Teil, T. 1-50

Klangforum Wien, Ltg. Friedrich Cerha, Julie Moffat (Sopran), Musikprotokoll Graz 1997

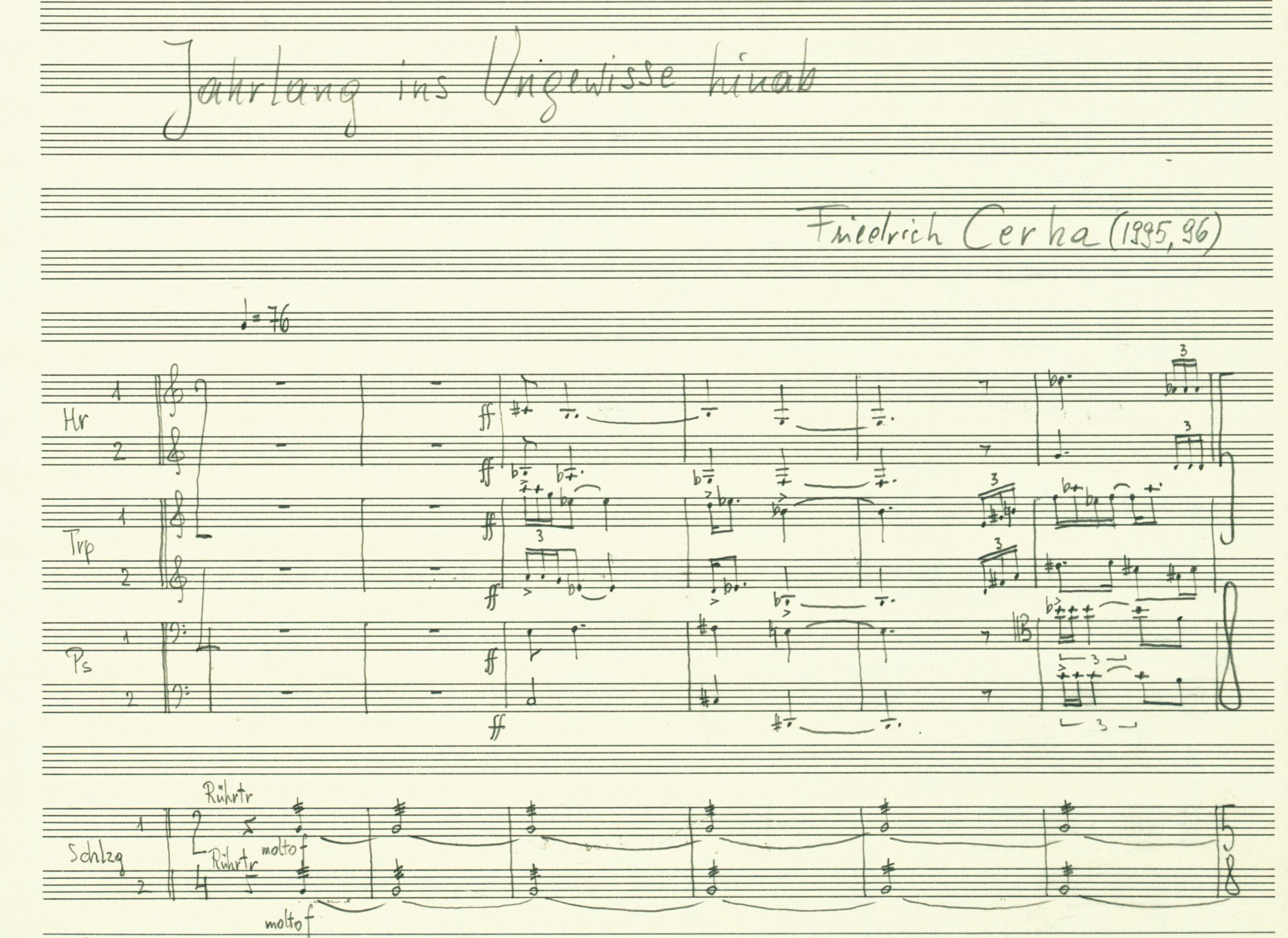

Die Tür zu Cerhas von Hölderlin inspirierter Welt wird mit großer Geste aufgestoßen. Zwei Rührtrommeln eröffnen das Werk und bilden einen lärmenden Untergrund. Über diesen legt sich schnell ein dichtes Klangband, gefärbt durch die sechs beteiligten Blechbläser – zwei Hörner, zwei Trompeten und zwei Posaunen. So wie die schnarrenden Geräusche der Trommeln nicht abreißen, spinnt sich auch der verwickelte Klangfaden der Bläser zielstrebig fort. Cerha behandelt das Sextett als Überlagerung verschiedener Duos. Zu einer rhythmischen Linie finden immer die beiden identischen Instrumente zusammen. Kleinere Variationen und Abweichungen lockern das Gewebe dabei auf.

Im Detail erinnern viele der Figuren an Fanfarensignale. Dem Beginn haftet so etwas Zeremonielles an, er erinnert an den Brauch, Feste oder Paraden anzukündigen. Zugleich schwingen martialische Töne mit, diente die Fanfarenmusik schließlich lange Zeit militärischen Zwecken. Der Klang des Machtvollen teilt sich so über verschiedene Bedeutungsdimensionen mit. Cerhas eigenen Worten folgend dient der Werkbeginn an erster Stelle der Vision, eine „intakte, in sich stimmige Welt“Schriften: ein Netzwerk, Wien 2001, S. 272 vorzuführen. In der Tat fällt die Alleinherrschaft der gewählten Farben und profilierten Rhythmen ins Auge. Die Ungetrübtheit der kombinierten und metallisch-goldenen Klangbänder mag auf die erste Strophe von Hölderlins „Schicksalslied“ verweisen: „Ihr wandelt droben im Licht“ heißt es dort, im Gefilde „glänzende[r] Götterdüfte“. Cerhas ‚Götterwelt‘ ist gleichsam nicht „auf weichem Boden“ gebettet, sondern kündet von alsbald zerbröselnder Macht. An einer ersten Klippe „zerbricht“ die klangliche Regentschaft, amorphe Nachhallklänge bilden ihr Echo.

„Wie Wasser von Klippe zu Klippe geworfen“

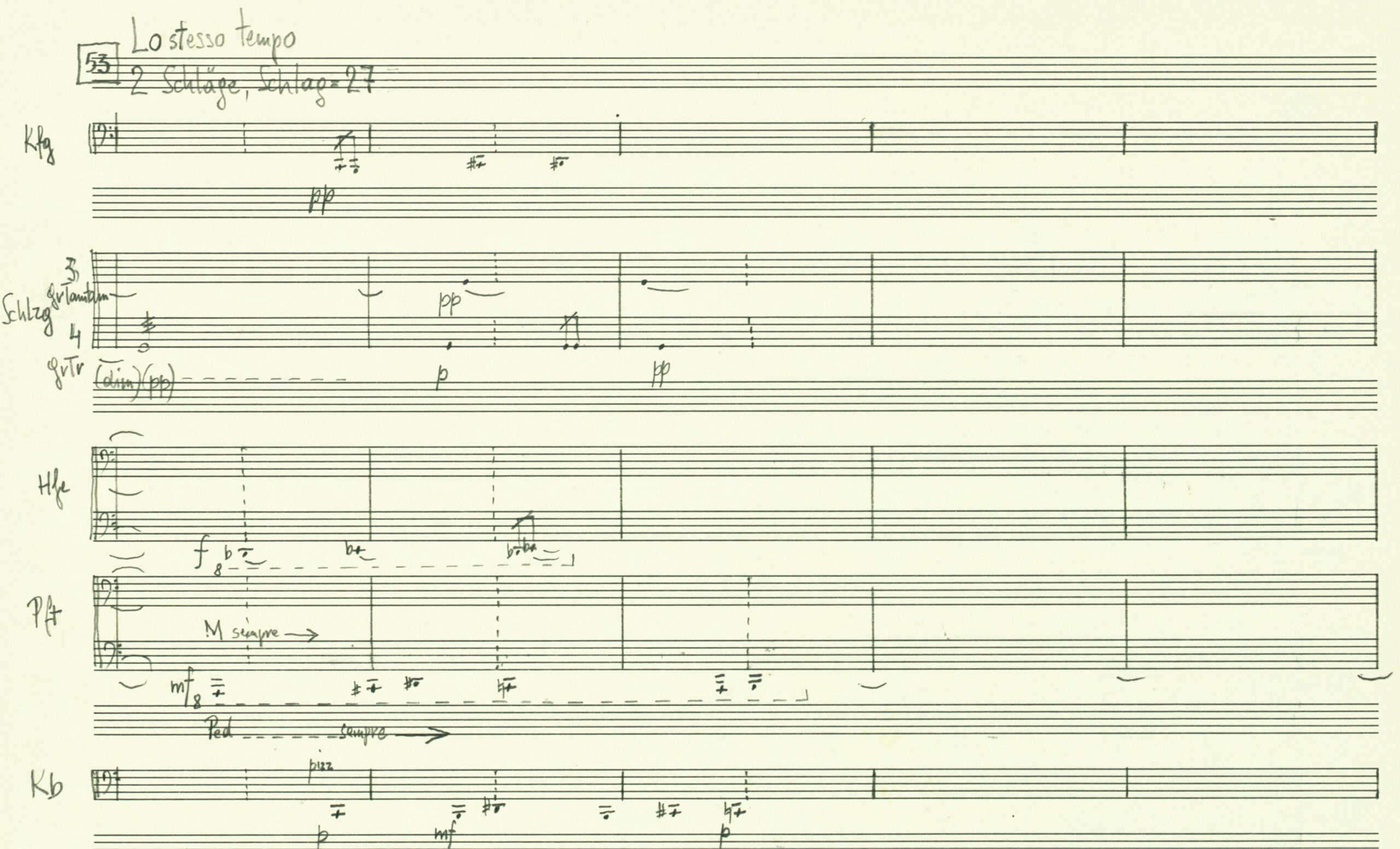

Cerha, Jahrlang ins Ungewisse hinab, Autograf, T. 53-57, AdZ, 00000118/12

Nach der mit scharfem Profil gestalteten Werkeröffnung führt die Musik zunächst ins Nichts. Nur der wabernde Hall des Tamtams und ein untergründiges Gemurmel der großen Trommel füllen den ansonsten stillen Klangraum. Weitläufige Blöcke des Stillschweigens erhalten sich auch im weiteren Geschehen. Sie wechseln sich ab mit anarchisch anmutenden Klangballungen. Es ist eine Musik „in Wellen“Schriften: ein Netzwerk, Wien 2001, S. 232, die Cerha hier vorschwebt. Ihre Ursprünge lassen sich bis zu den Anfängen der 1960er Jahre zurückverfolgen. Der frühe Traum einer „uferlose[n] Musik“Schriften: ein Netzwerk, Wien 2001, S. 74 prägt entscheidende Passagen sowohl der Spiegel als auch der Exercises. In Jahrlang ins Ungewisse hinab ist er zu einem exzessiven Ausmaß herangereift, ein Beleg für die Langlebigkeit musikalischer Grundideen in der Vorstellung des Komponisten.

Über beträchtliche Strecken spielt sich das fast in Zeitlupe verfolgbare Werden der Musik in „chaotischer Tiefe“Schriften: ein Netzwerk, Wien 2001, S. 74 ab. Das Bassregister wird farblich nuanciert ausgeschöpft und punktuell abgetastet; schwarze, obskure Klangwolken formen sich. Zwischen ihnen: spannungsvolle Perioden des Nachhorchens.

Cerha, Jahrlang ins Ungewisse hinab, Skizzierung der ersten drei Wellen, AdZ, 000S0118/14

Cerha, Jahrlang ins Ungewisse hinab, Zweiter Teil, T. 53-95

Klangforum Wien, Ltg. Friedrich Cerha, Julie Moffat (Sopran), Musikprotokoll Graz 1997

Ganz allmählich entwickelt sich aus den ersten, amorphen „Wellen“ ein Prozess, der die Gestalt der Klangereignisse wandelt. Zunächst kaum wahrnehmbar, werden die klaffenden Pausen kürzer, die Wellen hingegen nehmen immer mehr Raum ein. Zugleich verändert sich der abgetastete Tonraum. Um im Bild zu bleiben: Die Wogen erreichen immer höhere Regionen, die der blubbernden Tiefe entgegengesetzt werden. Diese Entwicklung setzt sich so lange fort, bis nur noch das helle Tonregister übrigbleibt. Am Ende des langen Prozesses sind auch die „Wellentäler, am Anfang eben richtige Zäsuren“Cerha, Begleittext zu Jahrlang ins Ungewisse hinab, AdZ, 000T0118/13 nicht mehr hörend erfassbar.

Cerha, Jahrlang ins Ungewisse hinab, Zweiter Teil, 32.-51. Welle

Klangforum Wien, Ltg. Friedrich Cerha, Julie Moffat (Sopran), Musikprotokoll Graz 1997

Den dramatischen Prozess der „unerbittlich […] dichter“Schriften: ein Netzwerk, Wien 2001, S. 272 werdenden Bewegungen beschreibt Cerha treffend mit Hölderlins Zeile „Wie Wasser von Klippe zu Klippe geworfen“. Er wird so zum aufwühlenden Dreh- und Angelpunkt seiner Musik. Das wilde Hin und Her der klanglichen Massenstrukturen ist jedoch nicht so gesetzlos und urtümlich, wie es den Anschein hat. Im Detail sind die musikalischen Abläufe sorgfältig organisiert. Für jede der insgesamt 74 Wellen legte Cerha einen Tonvorrat fest. Musikalische Entwicklung wird durch eine Verkettung dieser Vorräte möglich: „In aufeinanderfolgenden Wellen bleibt immer eine Anzahl von Tonhöhen gleich, eine andere Anzahl ändert sich von Welle zu Welle. […] Was entsteht, ist ein kontinuierliches in sich Kreisen, das sich langsam zielgerichtet vorwärtsbewegt.“Cerha, Begleittext zu Jahrlang ins Ungewisse hinab, AdZ, 000T0118/13 f.

„Doch uns ist gegeben, auf keiner Stätte zu ruhn“

Das Ergebnis der ineinander brechenden Klangwellen des zweiten Teils ist eine „stehende Flut“.Schriften: ein Netzwerk, Wien 2001, S. 272 Eine Fläche schneller Sechzehntelnoten breitet sich aus: Während die Bewegungen im Inneren stürmisch sind, ist das äußere Klangbild weitgehend stabil – es knistert in hellen Farbtönen, hölzern (wie im Schlagwerk durch Xylorimbas und Holzblöcke), schimmernd (wie im Akkordeon und der Orgel) und grell (wie in der Piccoloflöte und den Trompeten). Klangfarben und rhythmische Muster verändern sich wie schon im Entwicklungsprozess der vorausgegangenen Wellen allmählich.

Cerha, Jahrlang ins Ungewisse hinab, Dritter Teil (Ausschnitt)

Klangforum Wien, Ltg. Friedrich Cerha, Julie Moffat (Sopran), Musikprotokoll Graz 1997

Ab einem bestimmten Punkt baut das lebendige Gewimmel ab: Die Vorgänge verlangsamen sich, die Kontinuität der Bewegungsmuster wird aufgebrochen, die Gestalten werden vervielfältigt. Nach und nach verschwinden die dominanten Sechzehntelkaskaden und die Musik zieht sich in die Breite. Sie „mündet in einen Abschnitt, in dem Blöcke von gegenläufigen crescendi und diminuendi sich dramatisch reiben“ Schriften – ein Netzwerk, Wien 2001, S. 272 – Hölderlins Zeile „Doch uns ist gegeben, auf keiner Stätte zu ruhn“ entschlüsselt die Passage. In die rauen Klangflächen fressen sich zudem Motive, die bereits vom Beginn her bekannt sind. Ihrer ursprünglichen Kodierung nach werden sie ausschließlich von den drei Blechbläsern gespielt. Der Klang der Macht und Unterwerfung gewinnt hier auf einer unterschwelligen Bedeutungsebene wieder an Präsenz.

Cerha, Jahrlang ins Ungewisse hinab, Dritter Teil, T. 388-410

Klangforum Wien, Ltg. Friedrich Cerha, Julie Moffat (Sopran), Musikprotokoll Graz 1997

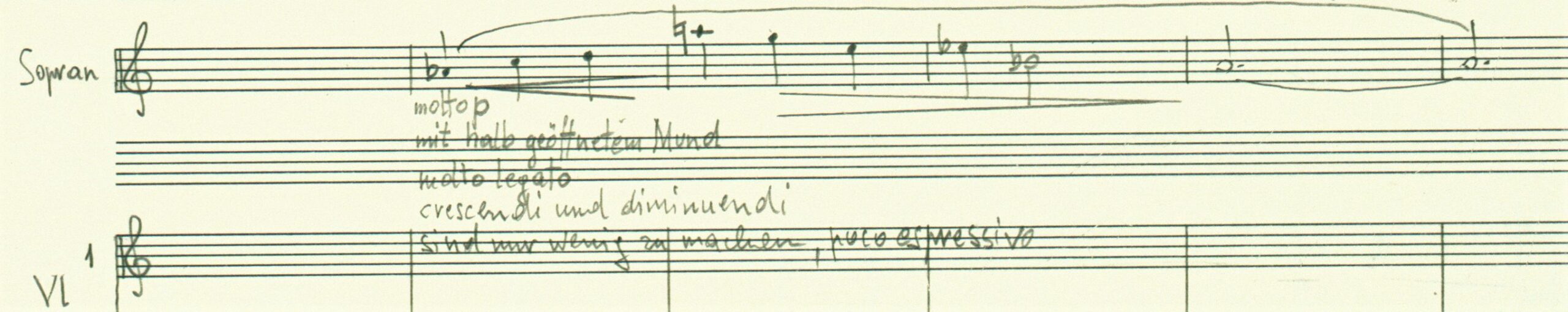

„Jahrlang ins Ungewisse hinab“

Nachdem Cerha im Werk mehrfach Beruhigung andeutet, sie aber dann als scheinhaft entlarvt, gelangt die Musik im letzten Abschnitt tatsächlich zur Ruhe. Den mächtigen Klangballungen folgt alsbald eine zügige Ent-dichtung. Mitten in die gelichtete Szenerie tritt ein Mensch – der Sopran. „Mit halb geöffnetem Mund“ trägt die Sängerin ausdrucksvolle Vokalisen vor, die zunächst von einzelnen Instrumenten aufgenommen werden. Das klangliche Umfeld setzt sich aus „kontemplative[n] Streichermotive[n]“Schriften: ein Netzwerk, Wien 2001, S. 272 und flächigen Einzeltönen zusammen.

Cerha, Jahrlang ins Ungewisse hinab, Autograf, T. 426-430, Sopranstimme, AdZ, 00000118/85

Cerha, Jahrlang ins Ungewisse hinab, Letzter Teil, T. 416-454

Klangforum Wien, Ltg. Friedrich Cerha, Julie Moffat (Sopran), Musikprotokoll Graz 1997

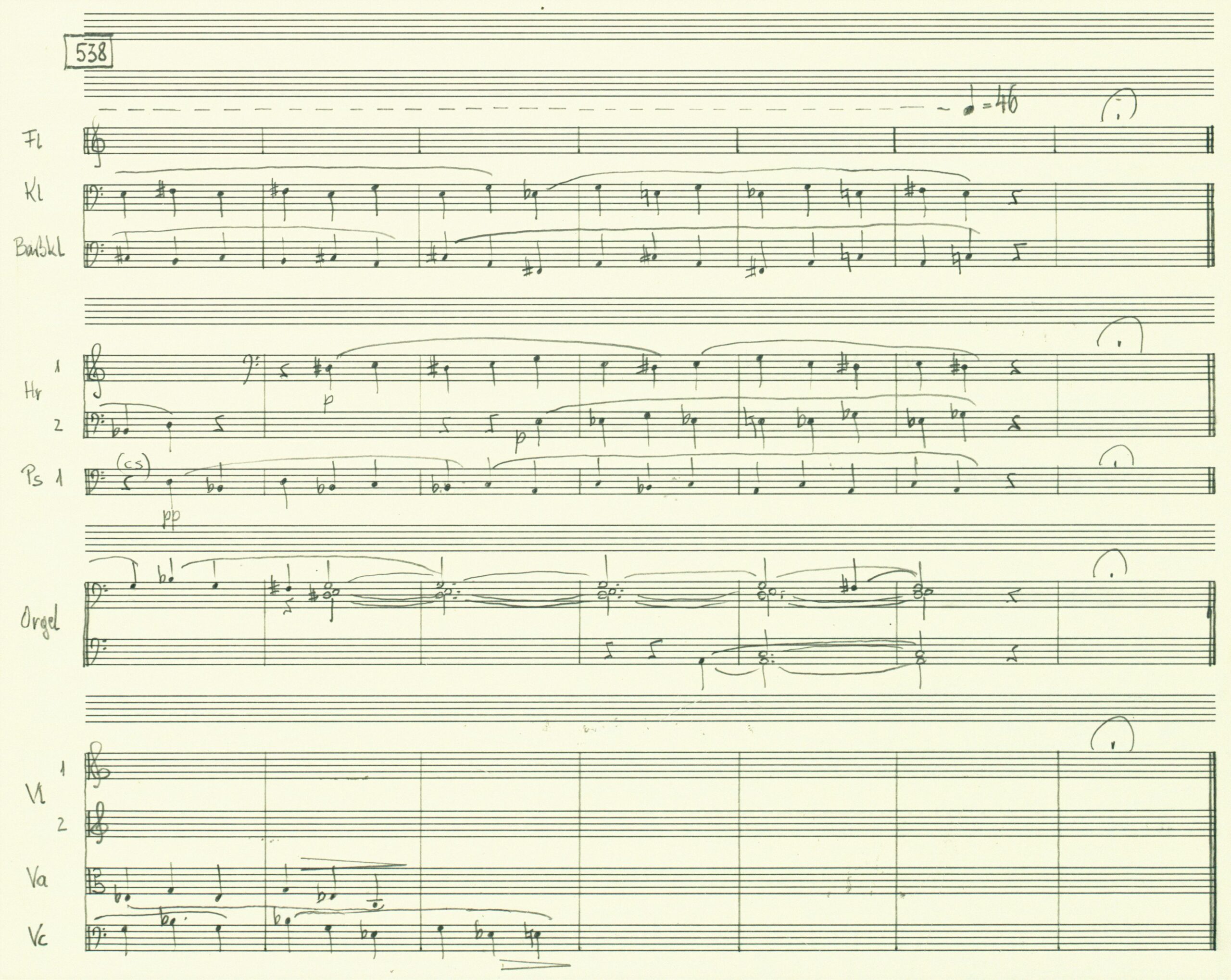

Auf den ersten Blick mag der späte Auftritt des Soprans an die geöffneten Ausdrucksspektren einiger romantischen Komponisten erinnern. In Gustav Mahlers vierter Sinfonie (1901) etwa tritt im letzten Satz auch ein Sopran in Erscheinung. Er besingt „das himmlische Leben“ und verleiht dem bis dato rein instrumentalen Geschehen eine neue Bedeutung. Selbstredend ist dieses Verhältnis von Singstimme zu Orchester nicht gleichermaßen auf Cerhas Komposition übertragbar, zumal dem Sopran keine Worte in den Mund gelegt sind. Das Fehlen eines sprachlich vermittelten Sinns entspricht auf der anderen Seite nicht dem Fehlen jeglicher Aussage. Für ihn sei es eine zentrale Erfahrung im Zusammenhang mit dem Werk gewesen, dass „dem nonverbalen Einsatz einer Stimme durch den formalen und strukturellen Kontext, in dem er erscheint, eine über das Musikalische hinausgehende Deutung zuwachsen kann“Schriften: ein Netzwerk, Wien 2001, S. 151, betont Cerha. Das Erklingen der ‚vox humana‘ lenkt die Perspektive gegen Ende auf das Existenzerlebnis des Menschen und mag seine Ohnmacht gegenüber den unerklärlichen Vorgängen des Weltgeschehens widerspiegeln. Mit bildlicher Kraft erfüllt sich die letzte, titelgebende Hölderlin-Zeile: „Jahrlang ins Ungewisse hinab“ gleitet das Ensemble am Ende des Werks, die ruhigen Viertelbewegungen des Soprans aufnehmend, endend in dunklen Gefilden. Cerha: „Die nach der Uraufführung mehrfach geäußerte Deutung, dass ein immer wieder anhebender Evolutionsprozess in einem nicht sentimental-resignierenden, wohl aber reflektierenden Blick auf Wesentliches an unserer Situation heute endet, hat für mich seine Richtigkeit.“Schriften: ein Netzwerk, Wien 2001, S. 272

Cerha, Jahrlang ins Ungewisse hinab, Autograf, T. 538-544, AdZ, 00000118/100

Cerha, Jahrlang ins Ungewisse hinab, Ende

Klangforum Wien, Ltg. Friedrich Cerha, Julie Moffat (Sopran), Musikprotokoll Graz 1997