Der Homo Politicus

Cerha, Wiener Metropol 1983

Die erste Keintate wurde am 20. Juni 1983 im Etablissement „Metropol“ zur Premiere gebracht, einem ‚lebensechten‘ öffentlichen Raum der Wiener Vorstadt. Vor der Uraufführung hielt Cerha eine „Stegreifrede“ – einer der seltenen Momente, in denen er das Rednerpult bewusst aufsuchte.

Bildquelle: Archiv der Zeitgenossen

Cerha, Eine Art Chansons, ’synopsis einer politischen rede‘, Ausschnitt aus dem Autograf, AdZ, 00000091/140

Synopsis einer politischen Rede

HK Gruber (Chansonnier), Kurt Prihoda (Schlagzeug), Rainer Keuschnig (Klavier), Josef Pitzek (Kontrabass), Produktion Kairos 2019

Nimmt man an, dass Musik stets ein Spiegel der Gesellschaft und ihrer Zeit ist, so hat die Musikgeschichte eine Reihe sozialer Visionäre hervorgebracht: vom Utopisten Beethoven über den Kapitalismuskritiker Wagner oder die Frauenrechtlerin Ethel Smyth bis zu den dezidiert politischen Komponist:innen der jüngeren Geschichte. Das 20. Jahrhundert forderte mit seinen globalen Krisen eine Politisierung der Musik nahezu heraus. Hanns Eisler schrieb Kampfmusiken für die Arbeiterklasse, Luigi Nono reagierte mit seinen Kompositionen auf den Holocaust oder die kapitalistische Ausbeutung, Hans Werner Henze prangerte gesellschaftliche Missstände in musikalischen Allegorien an. In die Riege der politisch engagierten Komponist:innen lässt sich Friedrich Cerha nur schwer eingliedern. Cerhas Musik appelliert im Regelfall nicht direkt an ihre Hörer, ist nicht Träger einer Ideologie und arbeitet sich nicht an konkreten Konflikten des Weltgeschehens ab. Ausnahmen bestätigen hier die Regel: 1963 entstand mit Und du… nach einem Text von Günter Anders sehr wohl ein Stück Musik mit explizit politischer Botschaft. Es reagierte damals auf den Kalten Krieg und die Spannungen angesichts des atomaren Wettrüstens. Als Statement zur weltpolitischen Lage steht es jedoch in Cerhas Gesamtwerk allein. Gleichwohl lassen sich weltanschauliche Komponenten in seinem Œuvre nicht bestreiten. Seine Musik sei zwar nicht „parteipolitisch“ zu verorten, doch sei „jedes Kunstwerk, indem es etwas im Hörer bewegt“Thomas Meyer, Interview mit Friedrich Cerha, Februar 2012, https://nanopdf.com/download/interview-mit-friedrich-cerha-von-thomas-meyer-februar-2012-my_pdf, auch politisch: „Es löst etwas aus. Kunst ist Hilfe“, so lautet ein Satz, den Cerha von seinem Freund Karl Prantl übernahm.

Cerha, der Antifaschist

Überschrift zu einem Artikel über Der Rattenfänger, Bühne Wien, September 1987, AdZ, KRIT0002/81

Die Öffnung des eigenen Schaffens für gesellschaftliche und soziale Fragen verquickt sich bei Cerha mit der eigenen Biografie. Den Zweiten Weltkrieg in all seinen Facetten durchlebt zu haben, war für ihn eine existenzielle Erfahrung. Widerstand gegen die nationalsozialistische Diktatur wurde in ihm etwa durch die Identifikation mit gesellschaftlichen Minderheiten entfacht, deren Randstellung er bereits im Kindesalter verspürte. Damals begegnete er marginalisierten Gruppen, für die er eine tiefe Sympathie empfand. Entsprechende Erinnerungen schilderte er in seinem Aufsatz „Die Juden, Tschechen, Slowaken, Mahder, Zigeuner und wieder die Juden“Schriften: ein Netzwerk, Wien 2001, S. 18-25 . Dass die Kluft zwischen dem späteren Schicksal der jüdischen Gemeinschaft zu Cerhas eigener Erfahrungswelt enorm gewesen sein muss, verdeutlicht allein der Sachverhalt, dass etwa die Hälfte seiner Klassenkameraden in der Ottakringer Volksschule Juden waren. Mit seinem besten jüdischen Freund ging er „am Sabbat in die Synagoge in der Hubergasse (die wenige Jahre später von den Nazis angezündet wurde)“,Schriften: ein Netzwerk, Wien 2001, S. 19 während sein Freund mit ihm „am Sonntag in [der] katholische[n] Kalvarienbergkirche“ die Messe besuchte. Kulturelle, religiöse oder weltanschauliche Barrieren gab es zwischen den beiden Freunden nicht. Während die Juden in den frühen 1930er Jahren in die Gesellschaft jedoch noch verhältnismäßig gut waren, litten andere Gruppen unter massiver und schonungsloser Ausgrenzung, allen voran die Roma. Eine Episode aus dem Leben des zehnjährigen Cerhas schildert, wie tief seine Zuneigung zu den Geächteten war:

Im Sommer 1936 kam ich nach einer Tuberkulose-Infektion in ein Kindererholungsheim nach Seebenstein. Natürlich hatte ich meine Geige bei mir. Unweit von unserer Ballspielwiese lagerten im Wald Zigeuner. Ich hörte Geigenspiel, ging ihm nach und konnte mich nicht satthören und -sehen am Musizieren eines alten Zigeuners. Ich hasste dieses Erholungsheim mit seinem eitlen Gemeinschaftsgetue, seinen Jugendbewegungsritualen und seinem widerwärtigen Liedgeplärr, dem idiotischen „Wagen, der rollt“. Wie nah war es von dort zur Hitlerjugend! Da ich mir aus dem befohlenen Ballspiel am Nachmittag nichts machte, nahm ich meine Geige in den Wald mit und spielte. Da stand plötzlich der alte Zigeuner vor mir und fragte, ob ich mit ihm kommen wollte. Ich hatte nicht nachzudenken, sagte ja, packte meine Geige ein, ging mit ihm und erhielt meinen Platz im Wohnwagen. Ich wurde von allen ohne förmliche Begrüßung sofort angenommen. Die Frau des Alten umarmte mich, ohne sich sehr zu bücken. Sie drückte mich in die Falten ihres dicken, langen, nicht sehr sauberen Rockes, der sehr mütterlich-warm nach Schaf roch und damit war ich ihr Kind.

Friedrich Cerha

Schriften: ein Netzwerk, Wien 2001, S. 22

Cerhas Sympathie für diskriminierte Menschen entsprach seiner Kritik am Völkisch-Nationalen. Er entging der um sich greifenden Indoktrination nicht nur durch die ihm eigene Widerständigkeit, sondern auch dank erwachsener Vorbilder. Sein Vater führte ihn 1934 zu den aktuellen Schauplätzen des „Kampfes zwischen Austro-Faschisten und Sozialisten um das Ottakringer Arbeiterheim“Schriften: ein Netzwerk, Wien 2001, S. 18, damit sein Sohn sehe, „was Menschen Menschen antun können.“ Auch Cerhas erster Geigenlehrer, ein Tscheche, förderte das politische Bewusstsein seines Schülers schon früh:

Manche Freunde meiner Eltern waren Tschechen und das Schicksal wollte es, dass auch alle meine Geigenlehrer Tschechen waren und aus der Ševčik-Schule kamen. Der erste hieß Pejhovsky. […] Ihm verdanke ich nicht nur eine gründliche geigerische Ausbildung, er gab mir auch, als ich elf Jahre alt war Tolstoi, Dostojewsky, Tschechow, Hašek, Gorki und anderes zu lesen und er schärfte als fanatischer Anti-Nazi meinen politischen Blick. Schon seit der Aufstellung der Legion Condor zur Unterstützung Francos im spanischen Bürgerkrieg war „Hitler bedeutet Krieg“ eine stehende Redewendung meines Vaters gewesen. Ihm und Pejhovsky verdanke ich es, dass ich als junger Mensch später keiner der Nazi-Thesen auf den Leim ging.

Friedrich Cerha

Schriften: ein Netzwerk, Wien 2001, S. 20

Musik als Spiegel der Gesellschaft

Die Erfahrung des Ausgestoßen-Seins, der Diktatur und der blinden Folgsamkeit der Massen grundiert auch Cerhas künstlerische Anschauung. Daniel Ender erläutert in einem Aufsatz, die öffentliche Wahrnehmung des Komponisten sei davon bestimmt, dass er „als homo politicus verstanden würde, als Künstler, der mit seinem Schaffen und Wirken eine bestimmte Haltung zur Gesellschaft verbindet.“Daniel Ender, „‘Ein äußerst verstörendes Element‘. Zur öffentlichen Wahrnehmung Friedrich Cerhas als homo politicus und Individualist“, in: Matthias Henke und Gerhard Gensch (Hg.): Mechanismen der Macht. Friedrich Cerha und sein musikdramatisches Werk, Innsbruck u.a. 2016, S. 231-242, hier S. 236 Cerhas Reflexionen über das eigene Werk fördern eine solche Wahrnehmung. Obwohl etwa der Orchesterzyklus Spiegel nicht mit der Intention eines autobiografischen Werks komponiert wurde, sieht der Komponist in ihm auf latente Weise „einerseits die Gräuel [s]einer Kriegserlebnisse“ mitgespiegelt „und andererseits das grenzenlose Glücksgefühl von Freiheit, das [er] als Deserteur in der Natur um [s]eine Schutzhütte in den Tiroler Bergen empfunden“Friedrich Cerha, Spiegel-Monumentum-Momente, SWR Sinfonieorchester Baden-Baden und Freiburg, Sylvain Cambreling, ORF Radio-Symphonieorchester Wien, Dennis Russell Davies, Friedrich Cerha, Kairos 2010, Booklet, S. 5 hat. Politische Implikationen ergeben sich bei den Spiegeln allein schon aus der Verwendung von Massenstrukturen: Sie verweisen auf Ideologien der Uniformität und die Unterdrückung des Individuellen. Es scheint naheliegend, dass Cerha mit der im Œuvre omnipräsenten Gestaltung von musikalischen Massen auch das Bild von „Militärparaden, Parteiaufmärschen und massengymnastischen Übungen im Nationalsozialismus und Kommunismus, Gruppenbildungen in Systemen, die Widerspruch ausschlossen und mit Verbannung und Tod ahndeten“ verknüpft. Die „Masse ‚Mensch‘, aus unendlicher Ferne gesehen uniform in ihrem Verhalten“Schriften: ein Netzwerk, Wien 2001, S. 236, thematisiert Cerha auch in Netzwerk. Demonstrationen und Kritik an Machtverhältnissen prägen hier zahlreiche Bilder. Herrscher werden gekürt, entthront, gehängt (wie im Hauptsatz IV B), Menschenmassen bilden Ordnungen, revoltieren und bewirken Veränderung.

‚Parabel von Herrscher und Volk‘ – Das Szenenbild zu Hauptsatz IV B in Netzwerk

Hinsichtlich politischer Dimensionen sticht im Netzwerk eine Szene heraus, die erst für die spätere theatrale Fassung entstand. In der als Protest-Ostinato bezeichneten Nummer für fünf Sprecher wird die Gefangenschaft von fünf Menschen aus unterschiedlichen Kulturräumen inszeniert. Mehrere „Ordnungshüter“ – als Sinnbild für die Macht des Staats – bewachen diese Menschen und verhindern ihre Freilassung. Hörbar regt sich Widerstand der einzelnen Individuen: „Die Fünf wiederholen in ihren ‚Käfigen‘ andauernd die gleichen, anklagenden Argumente […] und werden dabei sich selbst überlassen“.Friedrich Cerha, Textbuch zu Netzwerk, Wien 1981, S. 24

Ihre stilisierten Rufe nach Freiheit – eine echte Semantik ist durch die künstliche Sprache nicht gegeben – erzeugen keine Resonanz, sondern lösen nur Drohgebärden der Ordnungshüter aus. Die Szene mündet im „verstummen und erstarren“. Hier findet die Unvereinbarkeit der Bedürfnisse des Einzelnen mit gesellschaftlichen Zwängen eine allegorische Umsetzung. Dass Cerha das Protest-Ostinato noch 2011 zu einem Chorsatz von sieben Stimmen umarbeitete (Zwei Szenen, WV 166) und ihm den Namen Hinrichtung gab – als Metapher für das Zum-Schweigen-Bringen eines Individuums durch eine ihm feindlich gegenüberstehende Menge – spricht für sich.

Die „Mechanismen der Macht“Vgl. Matthias Henke und Gerhard Gensch (Hg.): Mechanismen der Macht. Friedrich Cerha und sein musikdramatisches Werk, Innsbruck u.a. 2016 sind es, die in allen Bühnenwerken Cerhas jeweils auf ihre eigene Art ergründet werden. In seinen Notizen zu Baal ist zu lesen: „Es scheint mir, dass ich – wenn auch auf ganz verschiedene Weise – gar nichts anderes darstellen kann als dieses Räderwerk des Welttheaters, in dem wir Akteure und Zuschauer sind.“Schriften – ein Netzwerk, Wien 2001, S. 88 Die drei, fast eine Art Trilogie bildenden Opern Baal, Der Rattenfänger und Der Riese vom Steinfeld lassen das Räderwerk stets merkbar mitlaufen, konzentrieren sich dabei aber auf jeweils eine Figur, die im Spannungsverhältnis zur Gesellschaft steht und schließlich von ihr abgesondert wird. Baal missachtet dabei die Regeln, die ein konformes, verträgliches Leben in der Gemeinschaft ermöglichen. Der Rattenfänger ist die Projektionsfigur für ein alternatives Dasein im Angesicht der korrupten menschlichen Machenschaften. Und der Riese wird für eine unverschuldete Begebenheit, seine anomale Größe, ins gesellschaftliche Abseits gedrängt. Von den drei genannten Bühnenwerken wurde insbesondere Der Rattenfänger in der öffentlichen Wahrnehmung als „politische Oper“ verstanden. Hier ermöglicht nicht nur die Außenseiterfigur des Protagonisten eine direkte politische Lesart, sondern auch die Metapher der Ratten selbst sowie ihre Manipulation. Das ‚Entführen‘ der Kinder am Ende des Stücks verquickt sich auf subtile Weise mit Cerhas bereits geschilderten Erfahrungen im Umfeld der Roma. Die Vorstellung, ‚gestohlen‘ zu werden – und so der regelkonformen, unmoralischen Gesellschaft zu entkommen – „war weniger ein Angsttrauma als ein Wunschtraum“, erinnert sich der Komponist.

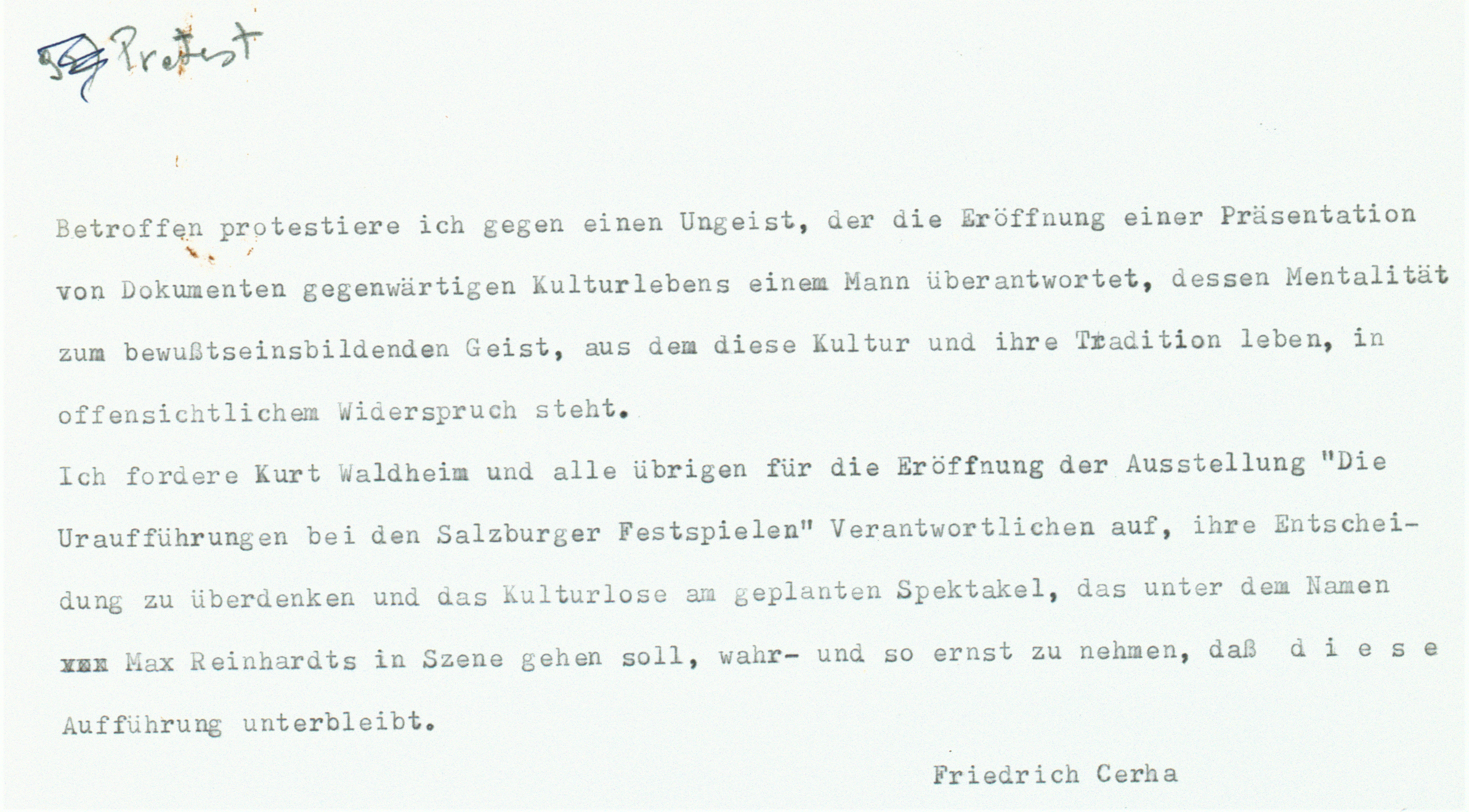

Der Rattenfänger offenbart prototypisch, wie sich das Politische in Cerhas Werk artikuliert. Die Bestrebungen sind hier den weitgehend abstrahierten Welttheater-Entwürfen Spiegel oder Netzwerk ähnlich: der Hang zum Allegorischen, die Durchleuchtung der systemischen Zusammenhänge sowie die zeitgleiche Eindeutig- wie Uneindeutigkeit. „Die Bezüge zum aktuellen politischen Geschehen“ seien zwar klar, ebenso aber auch „das Unzulässige an direkten Vergleichen und die Gefahr, mit Inhalt und Form gegenwärtiger Kontroversen gleichgeschaltet zu werden.“Schriften: ein Netzwerk, Wien 2001, S. 99 f. Eine Ausnahme machte Cerha zur Zeit der Uraufführung (1987) dennoch: Er widmete die Figur des „Kleinen Henkers“ dem damaligen österreichischen Bundespräsidenten Kurt Waldheim, der seinerzeit als Kriegsverbrecher in den Focus geraten war. Cerha sah in ihm jedoch weder einen „Kriegsverbrecher noch ein[en] Nazi“ […], aber – wie viele andere – ein[en] Vertreter jener Mentalität […], die allem voran das jeweils herrschende System bedient und sich des herrschenden Systems bedient haben, um nach oben zu kommen und obenauf zu bleiben.“Schriften: ein Netzwerk, Wien 2001, S. 99 Im Jahr der Uraufführung des Rattenfängers protestierte Cerha außerdem gegen die Eröffnung einer Ausstellung bei den Salzburger Festspielen durch Waldheim.

Cerha, schriftlicher Protest gegen eine Ausstellungseröffnung durch Kurt Waldheim, 1987, AdZ, TEXT0036/2

Lebendige Kulturpolitik

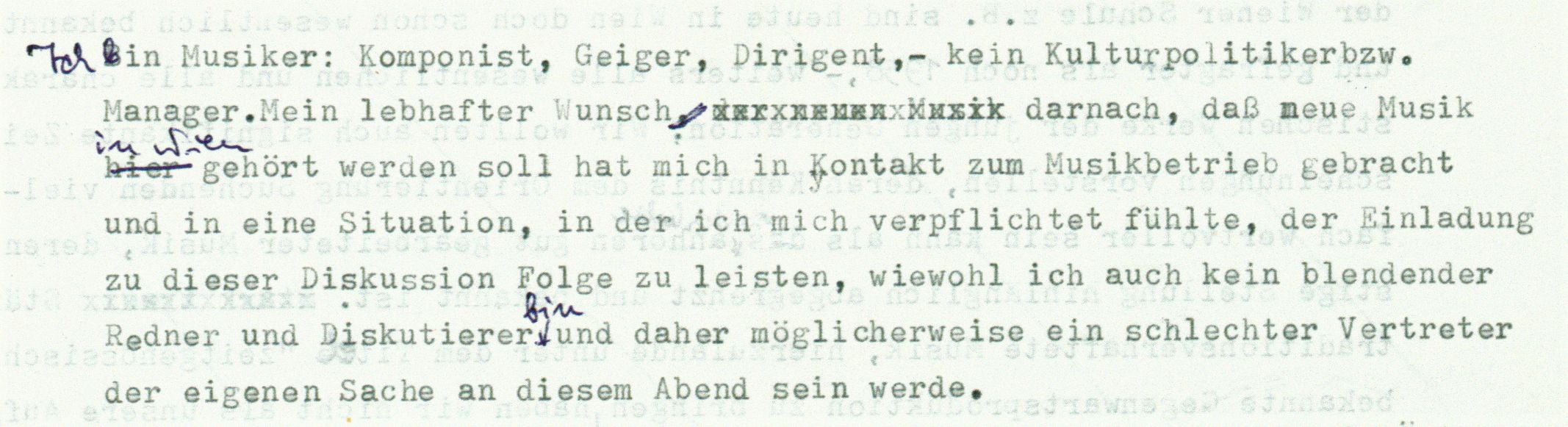

Das Aufbegehren gegen Waldheim ist eines der vielen Statements Cerhas, die sich kritisch mit der (Kultur-)politik auseinandersetzen. Ein beachtliches Konvolut von Schriften, seien es Reden, Briefe oder Essays, bezeugt sein Engagement und gibt dem „homo politicus“ Profil. Gleichwohl bleibt Cerhas Verhältnis zu einer solchen Rolle ambivalent. Als Rhetoriker sieht er sich nicht, dafür umso mehr als Anwalt einer im öffentlichen Leben unzureichend abgebildeten (musikalischen) Kultur. Sie zu verteidigen, einschlägige Versäumnisse und Missstände in der Kulturpolitik anzuklagen, kurz: seinem Metier und den Akteuren eine Stimme zu geben – all das ist für ihn Motivation genug, seine Stimme öffentlich zu erheben.

In welcher Form sich Cerha auch äußert – die Zielscheibe seiner Kritik bleibt meist die gleiche: der österreichische Staat und dessen Unbeweglichkeit, der künstlerfeindliche Konservatismus in den Nachkriegsjahren sowie dessen ‚Nachwehen‘, die Cerha zu immer wieder neuen Positionierungen antrieben und antreiben. In diesem Punkt ist seine Verwandtschaft zu Thomas Bernhard nicht zu leugnen, wenngleich dessen zum ästhetischen Erlebnis hochstilisierte Polemik nicht dem Zungenschlag Cerhas entspricht. Bezeichnend ist jedoch, dass einer der öffentlichkeitswirksamsten Auftritte des Komponisten direkt mit Bernhard zu tun hat. Als Cerha 1986 die Nachricht erhielt, dass ihm der Große Österreichische Staatspreis verliehen werden solle, bat er den Minister für Unterricht, Kunst und Sport Herbert Moritz, ihm den Preis vor einem Konzert zu übergeben – in der Hoffnung auf einen „Akt lebendiger Kulturpolitik“Friedrich Cerha, Brief an Herbert Moritz, 28.8.1986, AdZ, 000K0086/30. In der dafür angesetzten Veranstaltung kam das Requiem für Hollensteiner nach Bernhards Erzählung Gehen zur Uraufführung. Eine im Libretto unverblümt geäußerte Kritik am Kulturapparat Österreichs ermöglichte Cerha demnach, ein Statement mit ausschließlich künstlerischen Mitteln abzugeben, den Umständen der Veranstaltung geschuldet. Das Ereignis beschäftigte Minister Moritz so, dass er Cerha brieflich sein Befremden mitteilte. Dessen künstlerischer Anstoß zum Nachsinnen über die Probleme der Gegenwart hatte also sein Ziel erreicht.

Cerha mit Minister Herbert Moritz, 26.10.1986

Cerha, Brief an Minister Herbert Moritz, Ausschnitt, 28.8.1986

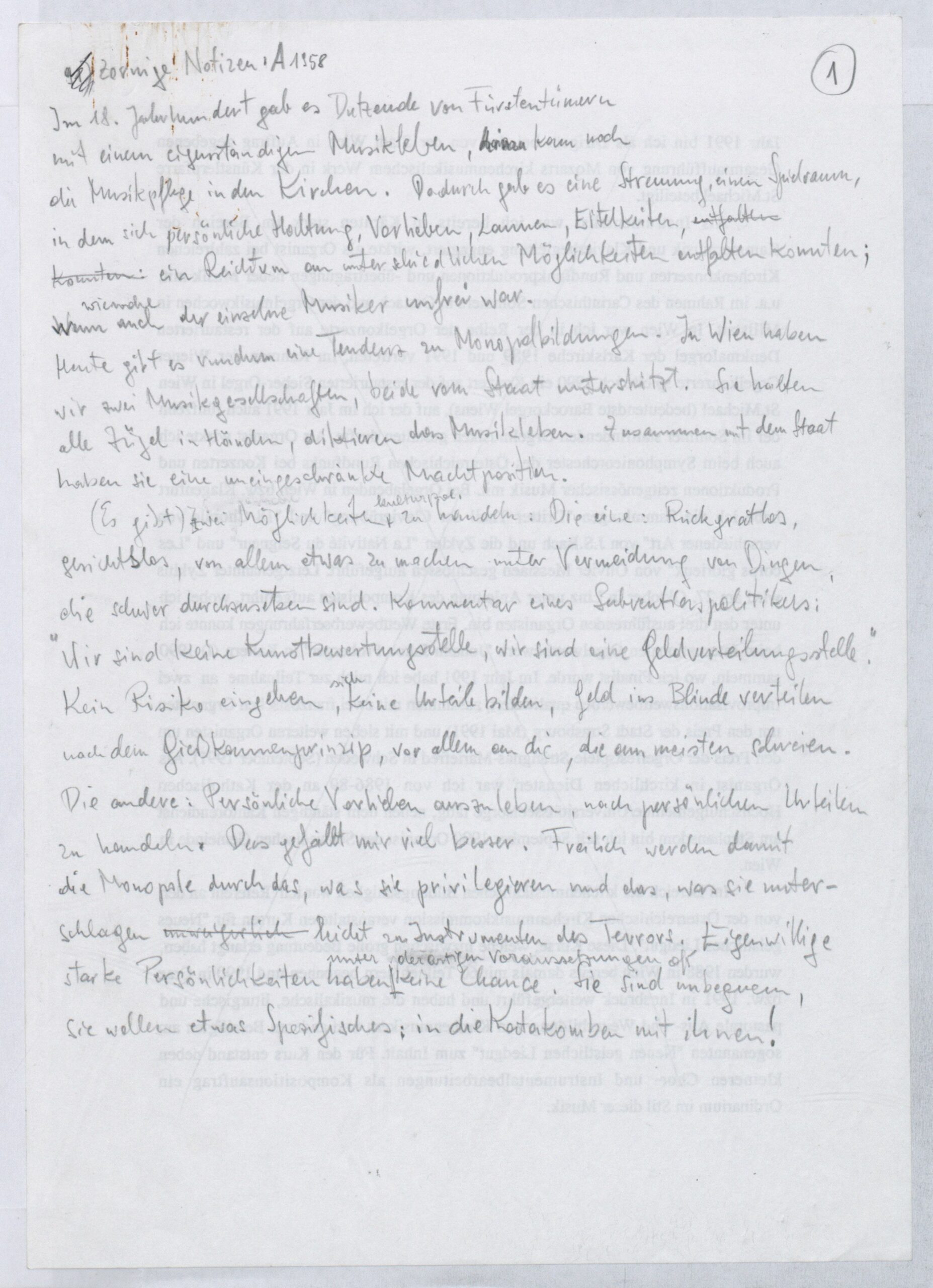

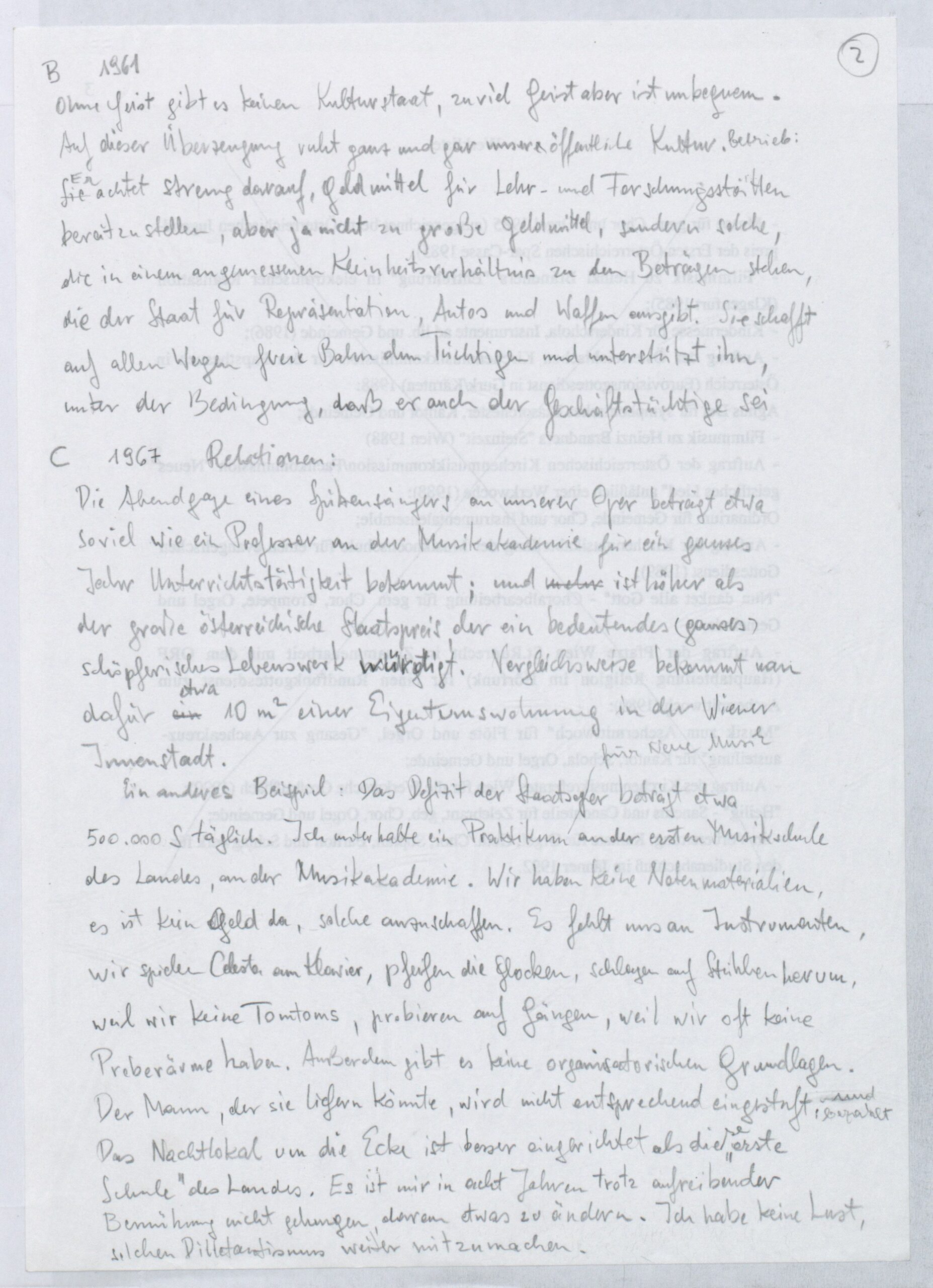

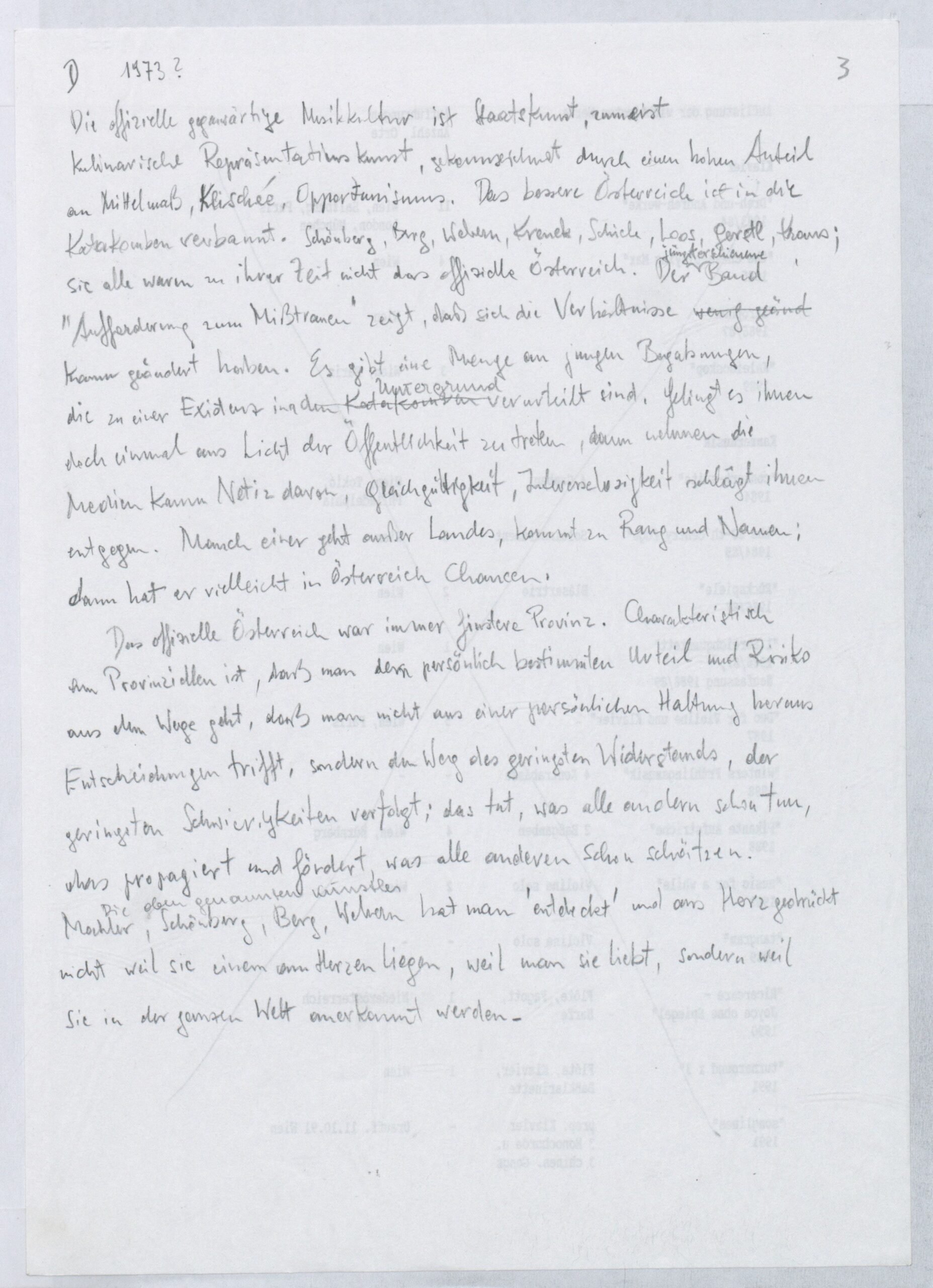

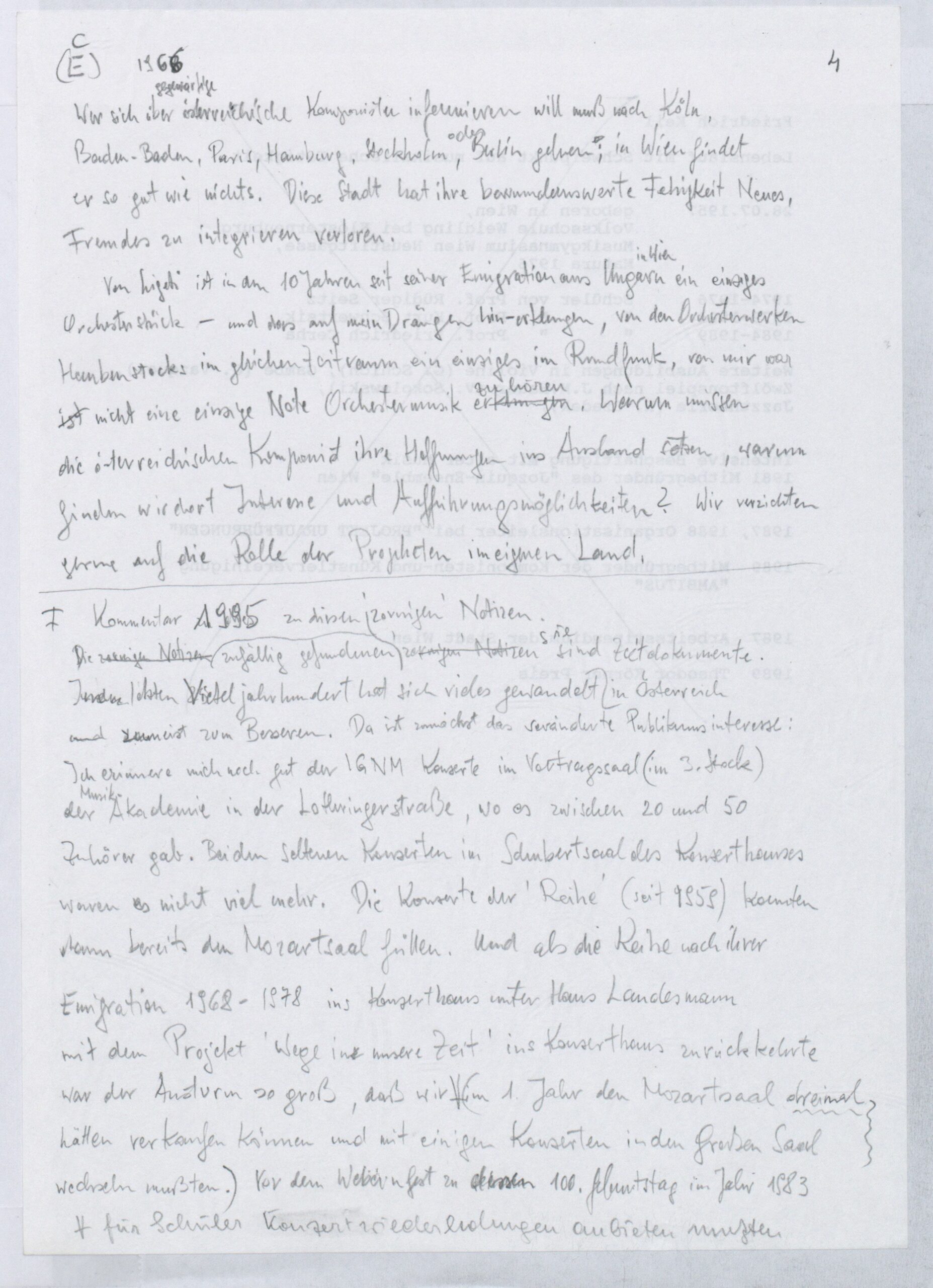

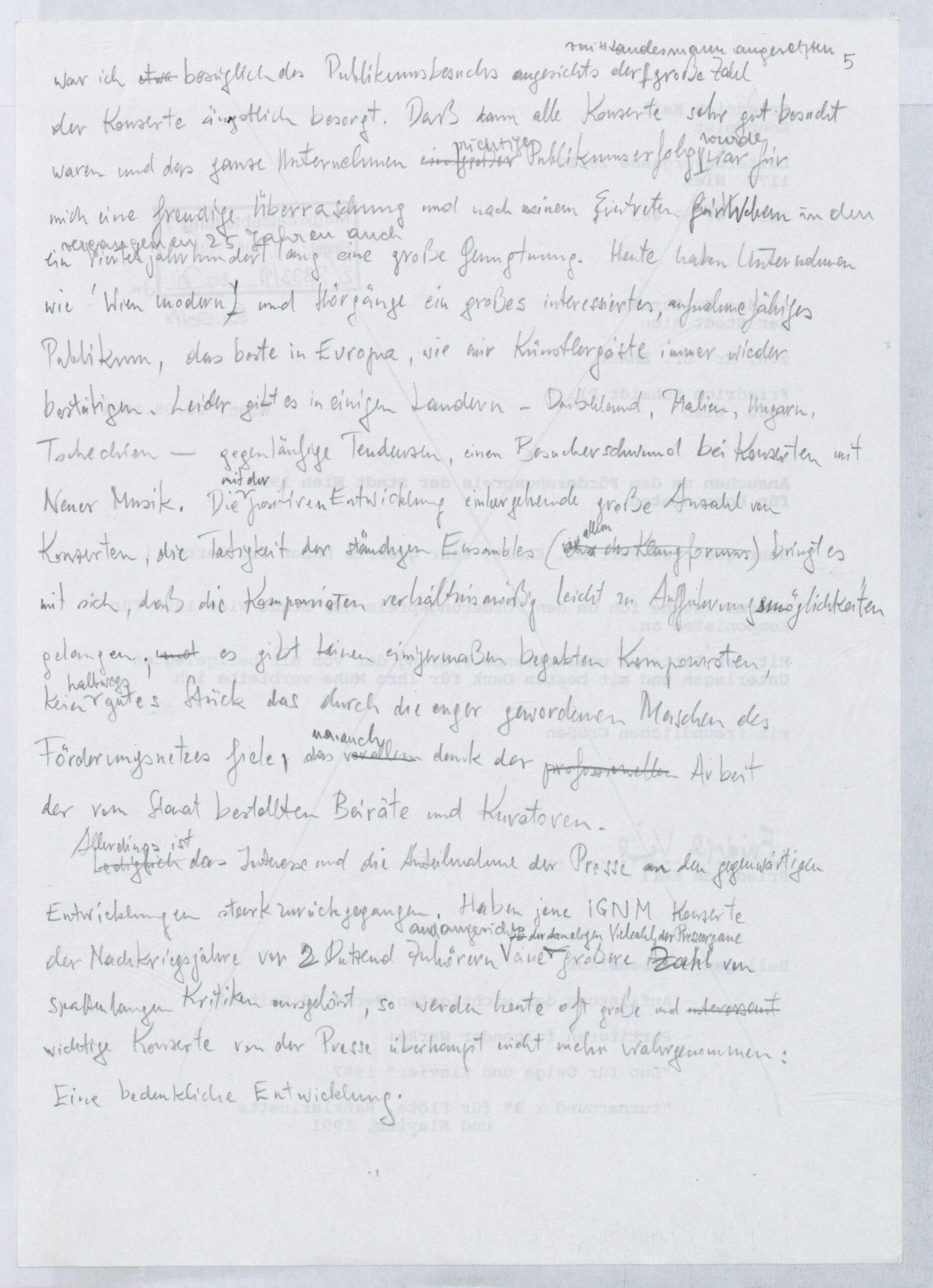

Abseits von öffentlichen Reden und publizierten TextenVgl. die Texte im Unterkapitel „Kulturkritisches“, Schriften: ein Netzwerk, Wien 2001, S. 110-133 hat Cerhas Unmut über die Kulturpolitik seines Landes auch andere Formen des Protokollierens gefunden. Eines der interessantesten Dokumente sind die „zornigen Notizen“ – eine Sammlung von zwischen 1958 und 1973 sporadisch niedergeschriebenen Bemerkungen zu den Entwicklungen wie Unzulänglichkeiten in der Neuen-Musik-Szene Österreichs. 1995 entdeckt Cerha diese Notizen wieder und stuft sie nun als „Zeitdokumente“ ein. Jetzt, so seine Beobachtung, seien viele der damals beklagten Missstände nicht mehr existent – ein Indiz für den Erfolg der langjährigen Bemühungen und Anstrengungen. Auf der anderen Seite registriert er, der stets wachsame Beobachter gesellschaftlicher Veränderungen, auch eine neue Form der Gleichgültigkeit: Echte Aufmerksamkeit und öffentlich ausgetragene Debatten seien etwa seitens der Presse merklich zurückgegangen. Ablesbar ist hier, dass die Neue Musik im Laufe der Dekaden zwar ein Publikum gefunden hat, sie aber auch eine neue Art der Isolation erlebt. Diese Außenseiterposition mache den Kampf für ihre öffentliche Repräsentation zu einem nach wie vor aktuellen Politikum, für das es zu kämpfen lohnt.

Cerha, Zornige Notizen, Manuskripte und Transkriptionen, AdZ, TEXT0024