Der Riese

vom Steinfeld

Schaf unter Wölfen

Baal

Requiem für Hollensteiner

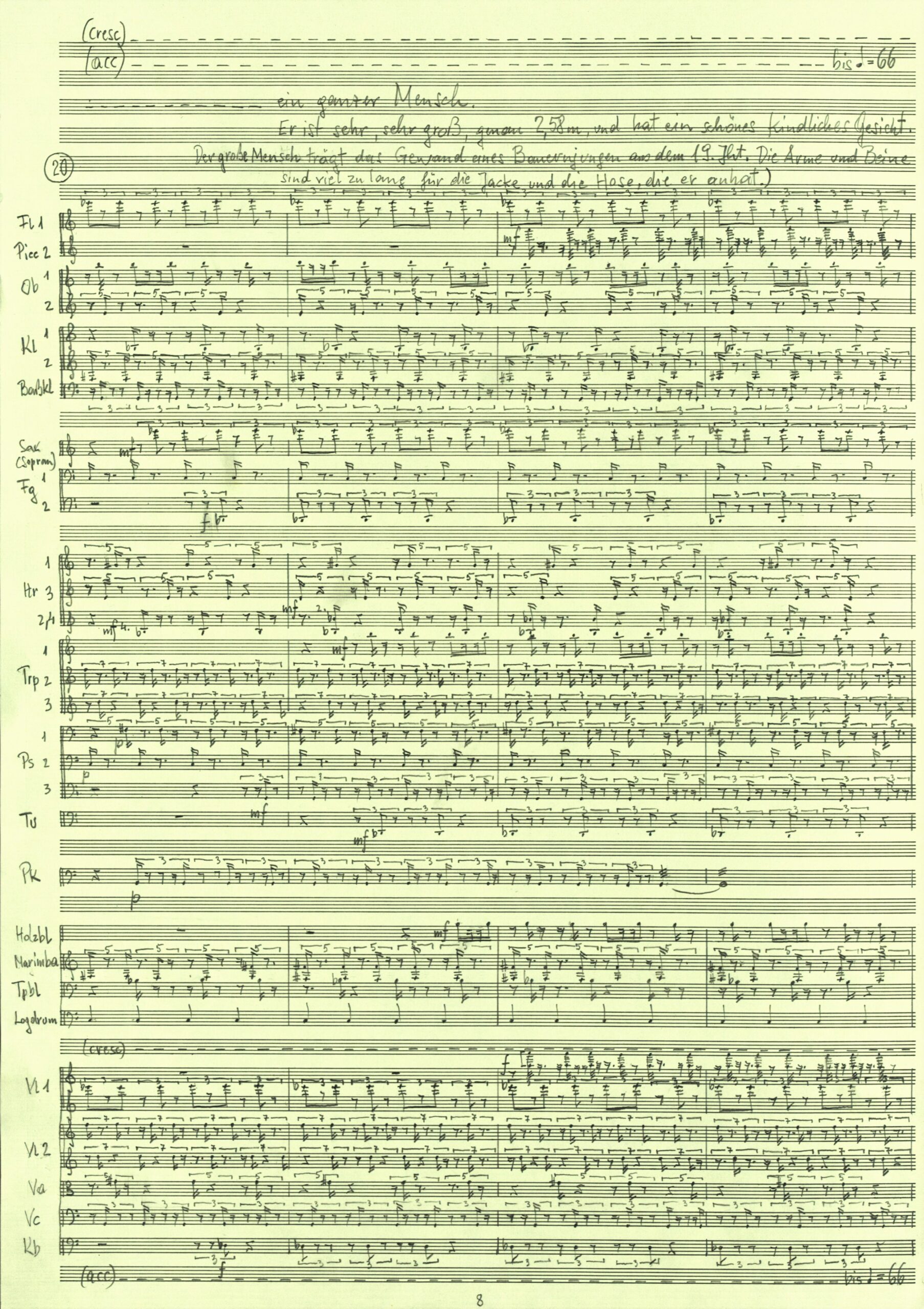

Historisches Foto des „Riesen von Lengau

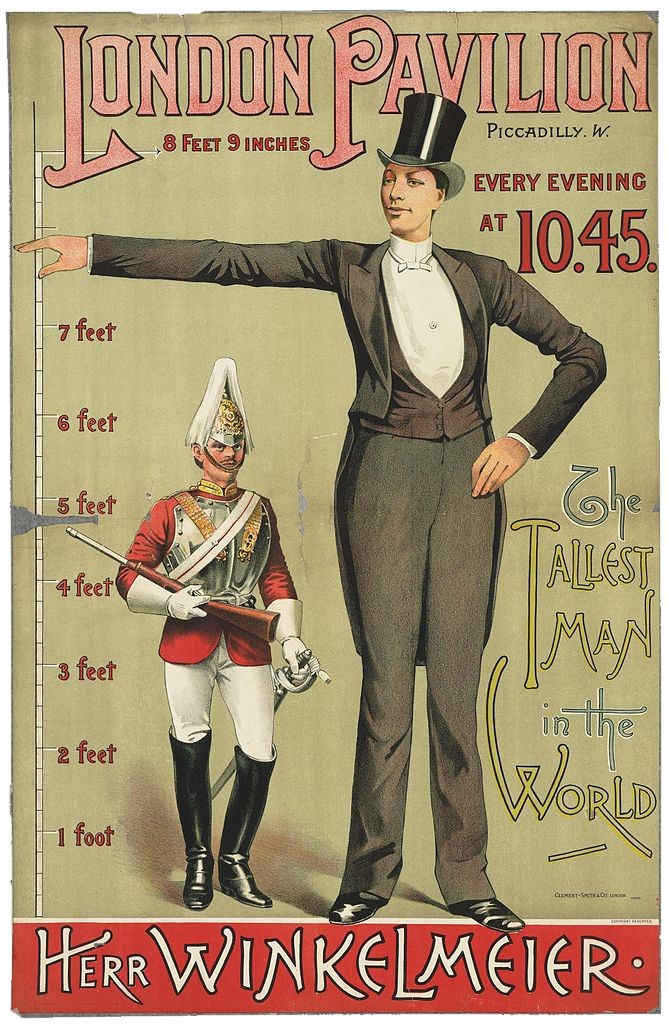

Der Größenvergleich zwischen Franz Winkelmeier, dem „Riesen von Lengau“ und Menschen mit normaler Körperhöhe ist das bestimmende Motiv auf allen Fotografien des 19. Jahrhunderts, die Winkelmeier portraitieren. Auf der vorliegenden Ablichtung ist die untenstehende Person rund 1,60 Meter groß – der Unterschied zu Winkelmeier beträgt somit fast einen ganzen Meter.

Bildquelle: Wikimedia Commons

Pappkameraden statt Menschen?

In Cerhas Oper Der Riese vom Steinfeld wird diese dystopische Vision Wirklichkeit.

Bühnenbild zu Der Riese vom Steinfeld, Wiener Staatsoper 2002, AdZ, KRIT003/67

Für die erste Bühnenproduktion an der Wiener Staatsoper in der Saison 2002/2003 wurden mehrere Aufsteller gebaut. Alle zeigen das Gleiche: eine lebensgroße Reproduktion des Protagonisten – genauer der historischen Person Franz Winkelmeier, der für die Opernfigur des Riesen Pate stand. Unter ihm ist in stilisierender Weise eine Kirche errichtet. Sie führt den enormen Größenunterschied plastisch vor Augen – der Turm reicht gerade einmal bis oberhalb des Knies. Riesendarstellungen wie diese knüpfen an archetypische Vorstellungen gigantischer Unholde an, deren Schatten über ganzen Städten Bedrohung und Zerstörung signalisieren. Ein Urbild der Angst. Was aber, wenn die Bedrohung gar nicht vom Riesen ausgeht, sondern von der Stadt und ihren Bewohnern, den vermeintlich ‚normalen‘ Menschen?

Außenansicht

In einem von Rekorden und Sensationen übersättigten Medienzeitalter wie dem gegenwärtigen mögen ungewöhnliche Körpermaße nur noch schwer Erstaunen hervorzurufen. Kuriositäten sind überall präsent und verfügbar. Im 19. Jahrhundert musste das Publikum noch zu diversen Stätten pilgern, um das Seltsame bestaunen zu können – nichts Neues, schon immer nutzte man Menschen mit körperlichen Fehlbildungen aus, weil man mit ihnen Geld verdienen wollte. Mit der Entwicklung des Jahrmarktes als Unterhaltungsplattform für die Masse entwickelte sich jedoch eine ganze „Typologie der Abnormitäten.“Gerhard Eberstaller, „Riesen und Zwerge als Show-Freaks“, in: Programmheft der Wiener Staatsoper, AdZ, KRIT003/68-72, hier S. 69 Zu ihr gehörten siamesische Zwillinge, Haarmenschen, Bartfrauen, Albinos, Haut- und Knochenmenschen oder Arm- und Beinlose. Eine eigene Popularität wurde besonders klein oder groß gewachsenen Menschen zuteil: „Zwergen“ und „Riesen“ (als solche wurden sie vermarktet). Die sie umgebende Faszination speiste sich unter anderem aus alten Mythologien. Während „Zwerge“ aus ihrer Körperlichkeit zuweilen besonderes Kapital schlagen konnten (viele von ihnen waren zum Beispiel ausgezeichnete Artisten – es gab sogar eigene „Liliputaner“-Zirkusse), beschränkte sich die theatrale Funktion der „Riesen“ meist auf die pure Ausstellung ihrer eigenen Gestalt – die Körpergröße hinderte sie an akrobatischen Aktivitäten.

Zu den populärsten „Riesen“ des 19. Jahrhunderts gehört Franz Winkelmeier, 1860 in der oberösterreichischen Gemeinde Lengau geboren. Wuchs er bis zum 14. Lebensjahr noch normal, so schnellte seine Statur in der Pubertät unaufhaltsam in die Höhe. Nach einigen Jahren erreichte er eine Körpergröße von 2,58 Metern. Er wurde damit zum seinerzeit größten Menschen der Welt erklärt. Sein erstaunliches Erscheinungsbild machte ihn schnell zu einer Attraktion – öffentliche Schaustellungen führten ihn erst in sämtliche Gebiete Österreichs, dann nach Berlin und Paris, schließlich nach London. Das Herumirren als Publikumsmagnet endete jedoch tragisch: Kurz nach seiner Rückreise aus England verstarb Winkelmeier im Alter von nur 27 Jahren an einer Lungentuberkulose. Damals konnte niemand ahnen, dass etwa 110 Jahre nach seinem Tod eine Opernfigur aus ihm werden würde.

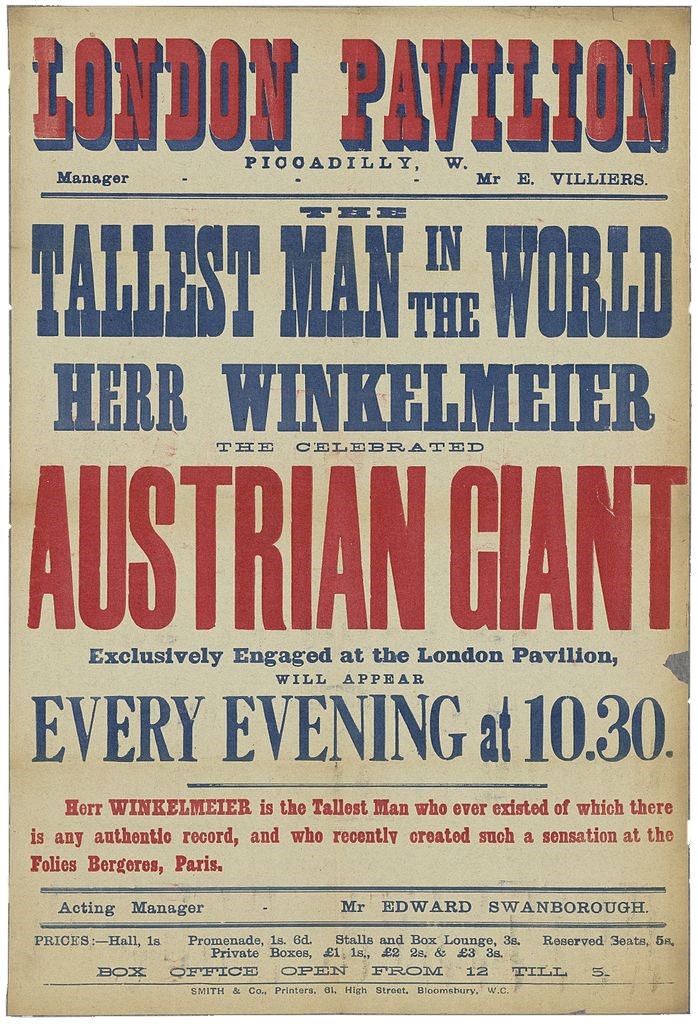

Showplakat, London Pavilion, 1887 (1)

Showplakat, London Pavilion, 1887 (2)

Brücke

Ende des 20. Jahrhunderts konnte Friedrich Cerha auf zwei vollendete Opernprojekte zurückblicken. Sowohl im Falle von Baal als auch beim Rattenfänger hatte Cerha jeweils ein Theaterstück – einmal von Brecht, einmal von Zuckmayer – eigenhändig zum Libretto umgearbeitet. Nach der kräftezehrenden Arbeit an beiden Literaturopern lehnte Cerha es zunächst ab, ein weiteres Werk für die Bühne zu schreiben. Seine Meinung änderte er, als der Direktor der Wiener Staatsoper ihn bat, ein bereits fertiges Libretto des österreichischen Dramatikers Peter Turrini zu vertonen. Doch nicht das Prestige eines Kompositionsauftrags der Staatsoper bewog Cerha zum Umschwung – es war das Libretto selbst, das ihn interessierte. Im Mittelpunkt der Handlung: ein Außenseiter, wie schon Baal und der Rattenfänger es in Cerhas früheren Opern waren. Naheliegend, dass eine erneute Geschichte über das Spannungsverhältnis zwischen Individuum und Gesellschaft das Interesse des Komponisten erregte. Eines jedoch unterschied den „Riesen vom Steinfeld“ von seinen Vorgängern: Seine Ausgrenzung war nicht das Ergebnis einer freien Entscheidung – sie war unverschuldet.

Vom Los des historischen „Riesen“ erfuhr Peter Turrini während eines Aufenthalts am Irrsee im Salzkammergut. Beauftragt von der Wiener Staatsoper, mit der Geschichte im Kopf, setzte sich Turrini schließlich an sein erstes Opernlibretto. Er begann, den schlichten Lebenslauf Winkelmeiers poetisch auszukleiden. Aus dem für sich selbst noch wenig dramatischen Kern entwickelte sich mit der Zeit eine ins Phantastische reichende Geschichte von vielschichtiger Symbolkraft, märchenhaft in ihrer Anmutung. Allerdings war der Text für ein Libretto zu ausufernd. Turrini hatte ihn ohne besondere Rücksichtnahme auf die Erfordernisse der Gattung verfasst. Die notwendigen, von Cerha vorgeschlagenen ‚Striche‘ stießen bei Turrini erst nicht auf gänzliche Zustimmung – schließlich rang man sich doch zu einer Endversion durch.

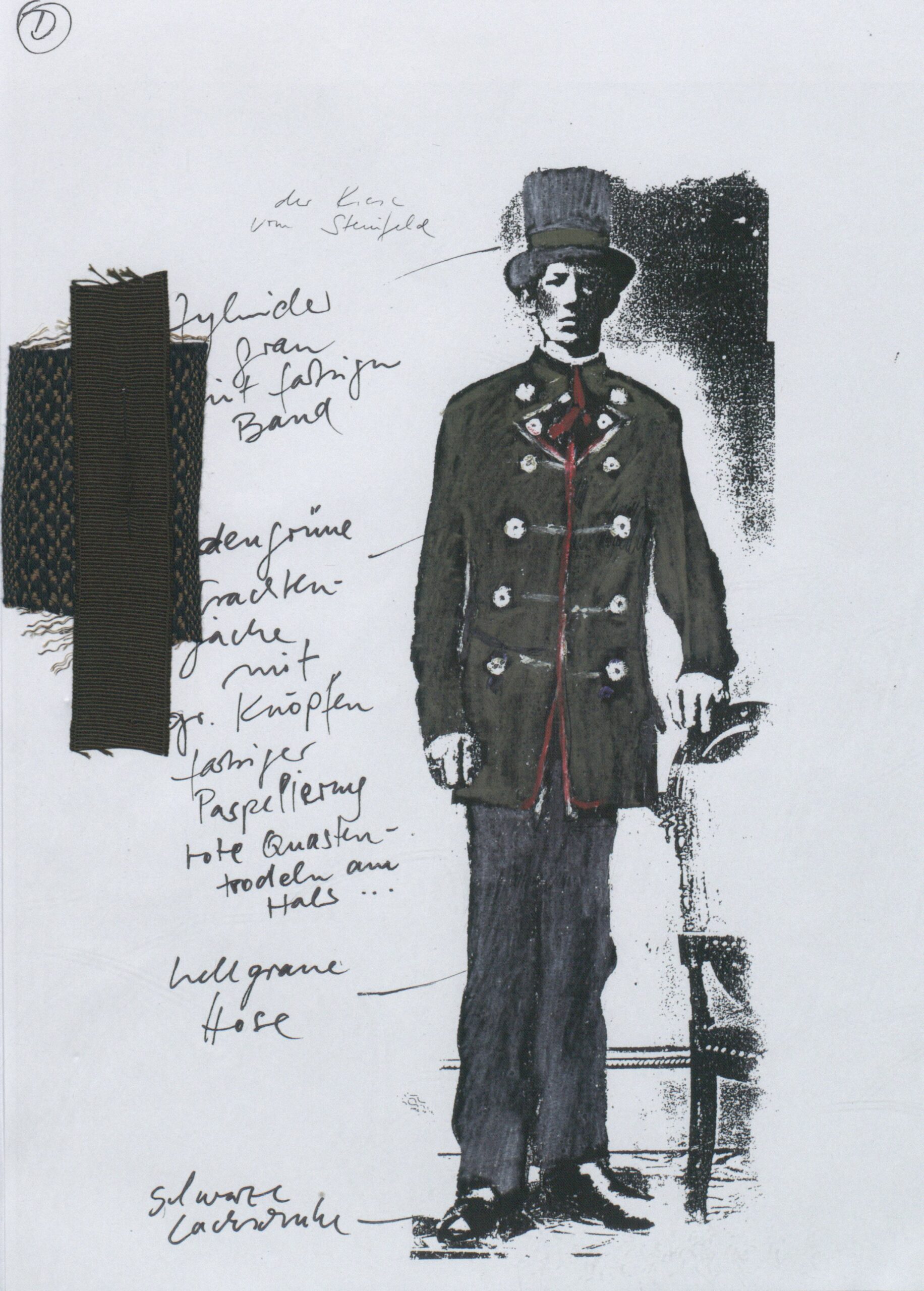

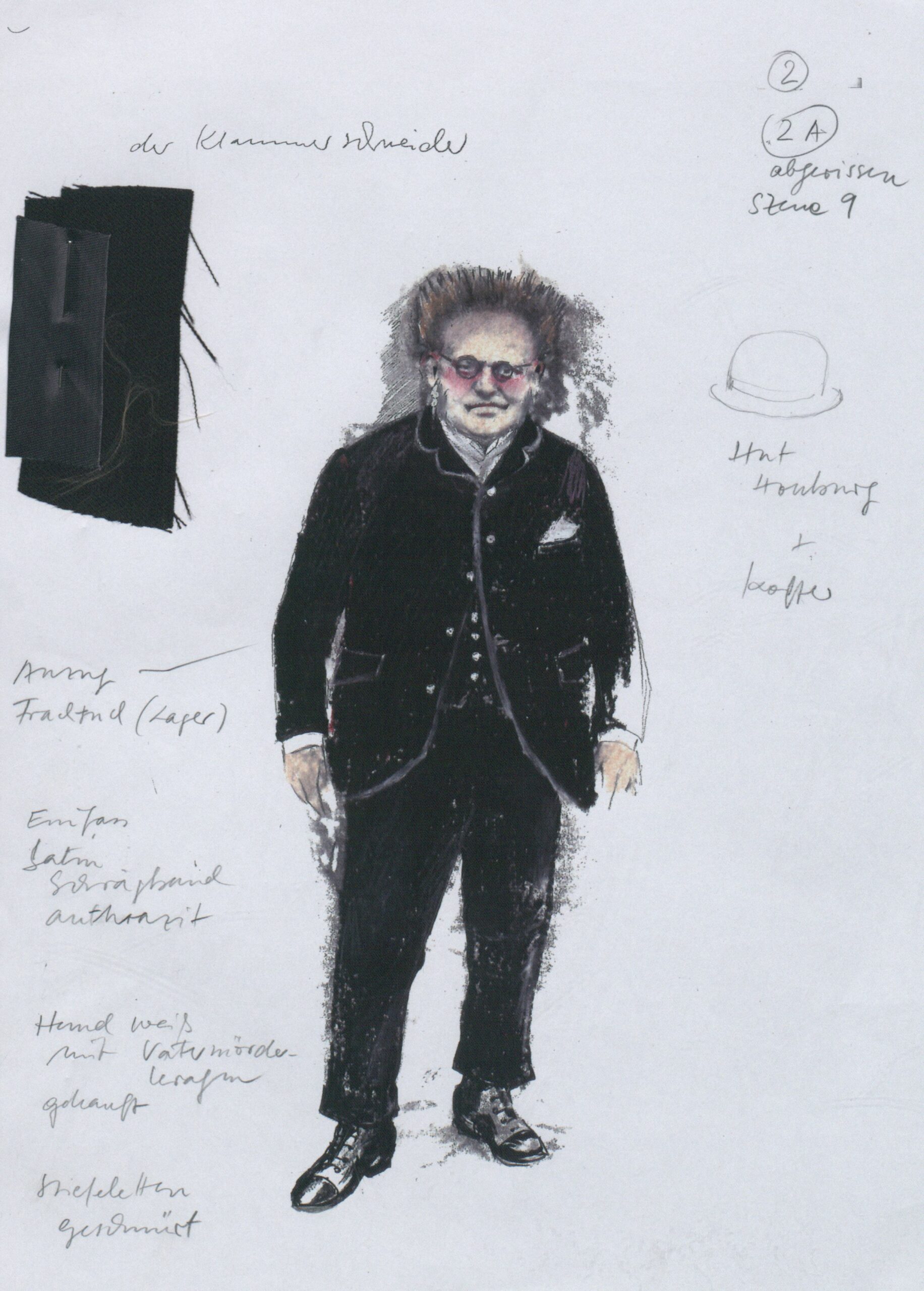

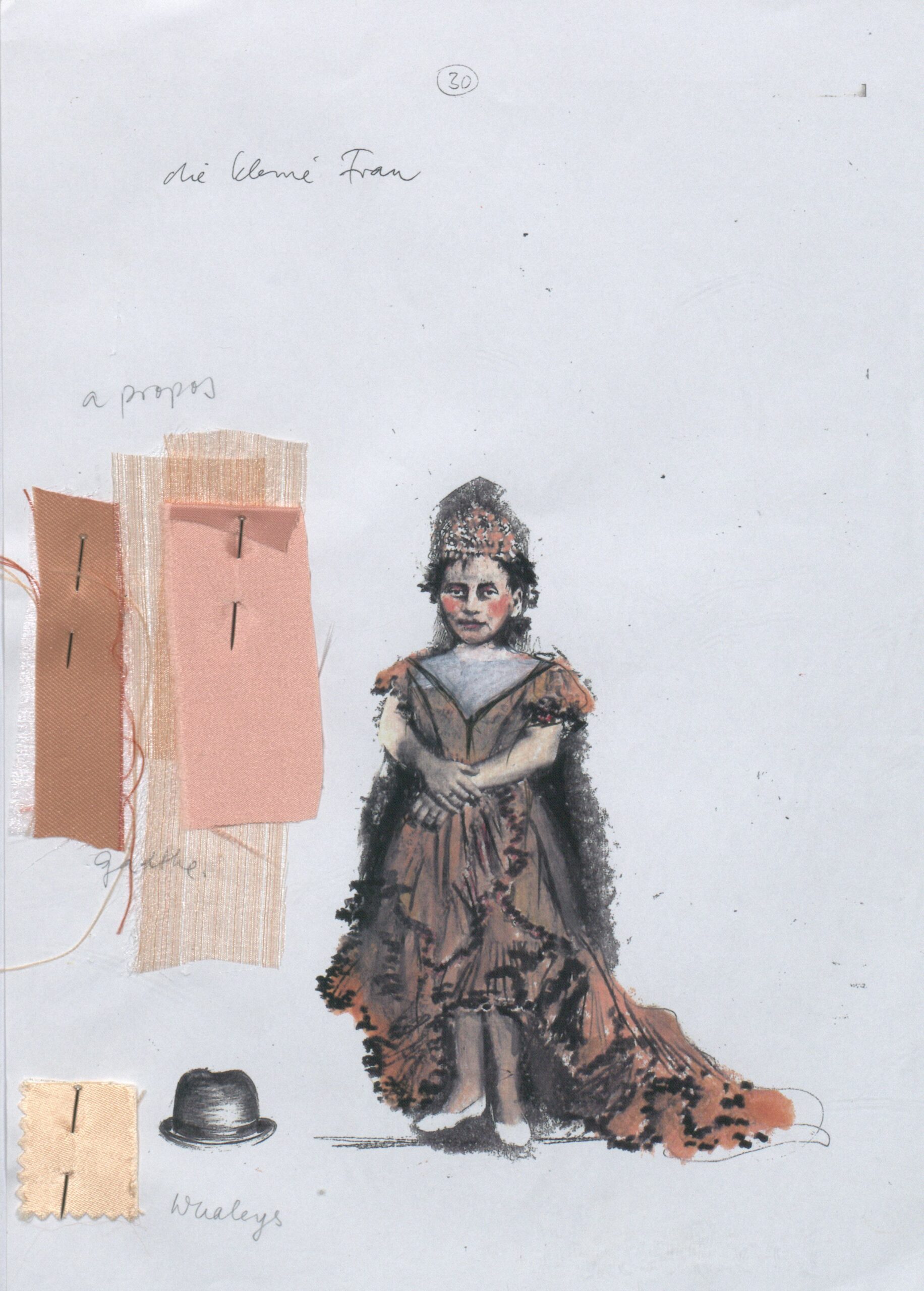

Figurinen der Oper, AdZ, 000K0125/49ff.

1. Der Riese, 2. Der Klammerschneider, 3. Die kleine Frau, 4. Der Zirkusdirektor

Im fertigen Libretto scheinen die historischen Begebenheiten allerorts durch – insbesondere durch die auftretenden Personen. Handlungsprägend sind neben dem Riesen selbst drei weitere, mit ihm in enger Verbindung stehende Rollen. Zu ihnen zählt „die kleine Frau“ als Verkörperung des Begehrens, Anja, die liebevolle Mutter des Riesen als Verkörperung der Zuflucht und „der Klammerschneider“ als Verkörperung der Ausbeutung. Allegorische Figuren auf der einen Seite, ist ihre Existenz andererseits historisch verbürgt.Vgl. Lothar Knessl, „Kontrastwelten klanglich verknüpft. Zu Friedrich Cerhas Oper Der Riese vom Steinfeld“, in: Programmheft der Wiener Staatsoper, AdZ, KRIT003/60-62, hier S. 60. Dies gilt auch für den „aufgedonnerten Zirkusdirektor“. Am „Kirchtag in Steinfeld“Friedrich Cerha, Der Riese vom Steinfeld, Autograf, AdZ, 00000125/19 dem 18. August 1877, lässt sich sein Wanderzirkus in der Marktgemeinde nieder – das Herumreichen des Riesen als Ausstellungsobjekt nimmt hier seinen Lauf. Zwei weitere zentrale Figuren sind von Turrini erfunden worden, verklammern die Geschichte jedoch. Der „Musikzauberer“, ein „versoffener Kompositeur“, ist eine suspekte Künstlerfigur, „die zwar schöpferisch sein möchte, aber es nicht kann.“Vgl. Lothar Knessl, „Kontrastwelten klanglich verknüpft. Zu Friedrich Cerhas Oper Der Riese vom Steinfeld“, in: Programmheft der Wiener Staatsoper, AdZ, KRIT003/60-62, hier S. 60 Diese Kluft drückt sich in der Abwesenheit einer eigenen Musik in seiner Gegenwart aus – anders als die anderen Hauptrollen singt er nicht, sondern spricht nur und kommentiert die Handlung. Eine geistige Verwandtschaft zum Musikzauberer zeigt die Figur des „Teufels“. Hier handelt es sich um einen verlotterten, ehemaligen Schauspieler des Salzburger Landestheaters, dessen einzige Erinnerung an seine Glanzzeit ein zerlumptes Teufelskostüm ist.

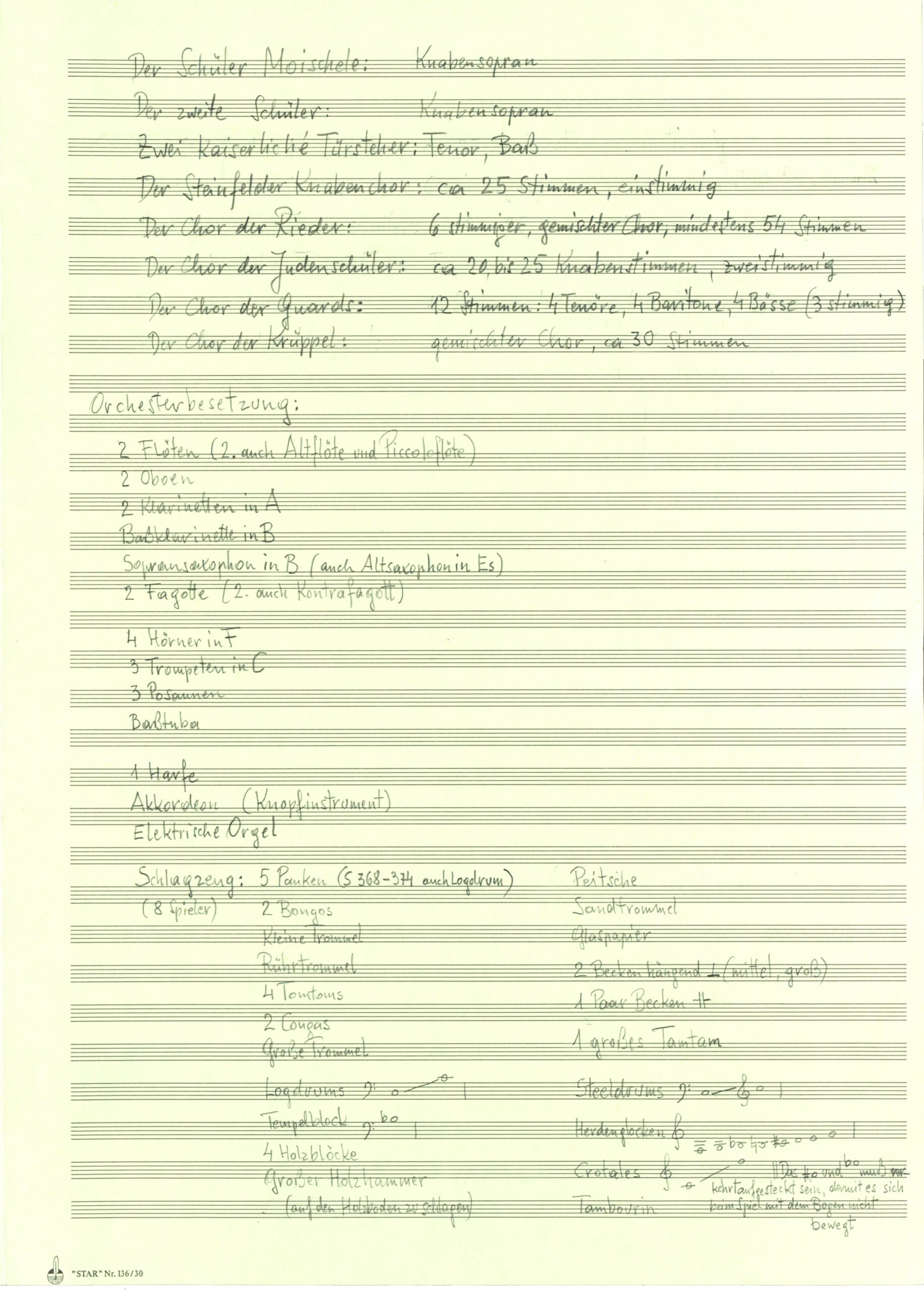

Das übrige Figurenensemble der Oper ist erstaunlich vielfältig und umfasst neben allerlei Zirkuspersonal und markanten Nebenrollen auch mehrere Chöre (die verschiedene Menschengruppen darstellen). Die Vielen auf der einen Seite stehen dem Einen auf der anderen konfrontativ gegenüber: Kollektiv trifft auf Individuum.

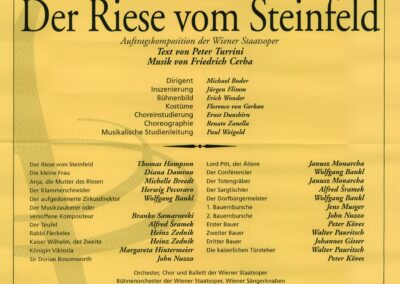

Cerha, Der Riese vom Steinfeld, Autograf, Besetzungsliste, AdZ, 00000125

Innenansicht

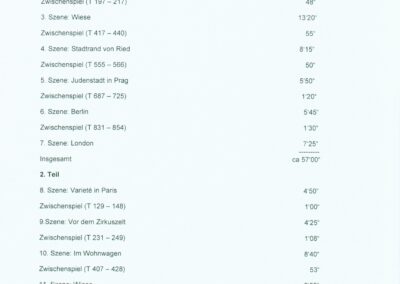

Die Geschichte des Riesen ist in Cerhas und Turrinis Oper als Reise angelegt. 14 Szenen beschreiben in chronologischer Reihenfolge seinen Lebensweg. Dieser beginnt in Steinfeld, seinem Heimatdorf, und führt ihn schließlich durch halb Europa – wichtige Stationen sind Ried in Tirol, die Prager Judenstadt, Berlin, London, Paris, zuletzt Oberbayern, bis er nach Steinfeld zurückreist. In diesem Punkt folgt Turrini größtenteils den tatsächlichen Begebenheiten. Das eigentliche Heimatdorf Franz Winkelmeiers, Lengau, ist jedoch durch einen anderen Ort in Kärnten ersetzt worden.

Ihre Dramatik gewinnt die Oper aus den abrupten Wechseln der Schauplätze. Die Welten, die der Riese betritt, unterscheiden sich stark voneinander. Jede verfügt über eine eigene Aura, in jeder treten wiederum andere Personen auf. Der Riese muss sich in diesen ständig neuen Begebenheiten immer wieder zurechtfinden. Seinem innersten Wunsch nach Zugehörigkeit widerspricht diese schillernde, unberechenbare Umgebungsveränderung. Wie ein Zirkusobjekt wird er einem stets neuen Publikum präsentiert. Ist die Sensationsgier an einem Ort gestillt, so steht die nächste Reise bereits vor der Tür.

Für die Verbindung der Handlung zu einer kohärenten Geschichte sorgt ein am klassischen Drama geschulter Aufbau. Die Erfolgsgeschichte des Riesen wird durch den geschäftigen Klammerschneider zunächst vorangetrieben. Schnell verlässt der Protagonist die österreichische Provinz und findet sich in großen Metropolen wieder. Statt unbekannten Schaulustigen begegnet er schließlich Kaiser Wilhelm II. in Berlin oder Königin Viktoria in London. Der Aufstieg wird jäh durch die impulsive Entscheidung des Riesen beendet, die Zirkuswelt zu verlassen: Er möchte nicht, dass seine Liebe zur kleinen Frau für die Unterhaltung anderer ausgeschlachtet wird und flüchtet in seine einstige Heimat. Sein Sterben in den Armen der Mutter besiegelt sein Schicksal auf tragische Weise.

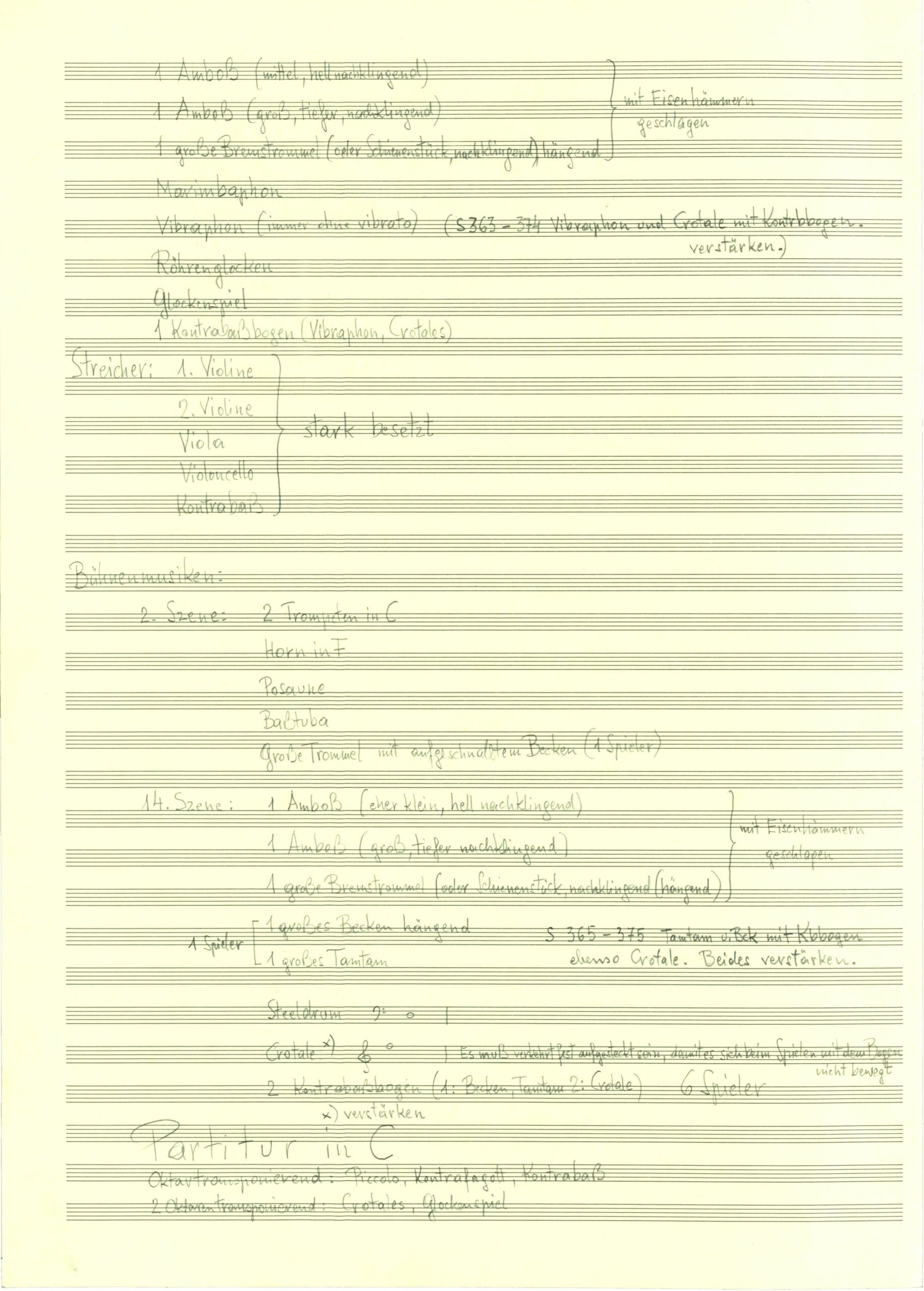

Verklammert wird die ganze Oper durch eine Art musikalischen RahmenLothar Knessl, „Klangfarben stummer Sehnsucht. Cerhas Oper ‚Der Riese vom Steinfeld‘“, in: Lukas Haselböck (Hg.): Friedrich Cerha. Analysen, Essays, Reflexionen, Freiburg u.a 2006, S. 75-83, hier S. 79, der in der ersten und der letzten (= 14.) Szene Gestalt annimmt. Zu Beginn tritt nur die kleine Frau auf. Im Zirkuskostüm und mit aufgesetztem Homburger hält sie eine kurze Ansprache ans Publikum, in der sie eine große „Sehnsucht nach Größe“Friedrich Cerha, Der Riese vom Steinfeld, Autograf, AdZ, 00000125/6 beklagt. Kaum hat sie ihren Hut abgelegt, hört man ein Klopfen aus diesem. Eine große Hand kommt zum Vorschein, dann ein Arm, ein Rumpf und schließlich „ein ganzer Mensch“Friedrich Cerha, Der Riese vom Steinfeld, Autograf, AdZ, 00000125/9 , der aus dem Bühnenboden gewachsen ist. Bereits in dieser Anfangsszene offenbart sich Turrinis Neigung, die reale Handlung ins Traumhafte zu ziehen. Das Wachsen des Riesen wird musikalisch plastisch umgesetzt. Zu den regelmäßigen Schlägen einer Schlitztrommel (die für das vernehmbare Klopfen steht) treten andere Instrumente mit eigenen, rhythmischen Impulsen hinzu. In der Summe entsteht schließlich ein zwölfstimmiges, polymetrisches Geflecht. Ebendieses Gebilde begegnet uns auch in der Schlussszene. Dortiger Schauplatz: Die große Wiese. Sie ist ein Sehnsuchtsort des Riesen und stillt seinen Wunsch, sich klein zu fühlen. Die ganze Tragik seiner Lebensgeschichte wird deutlich, als die Naturlandschaft in der 14. Szene zerstört wird: Bauarbeiter beginnen damit, Eisenbahnschienen zu verlegen. Das Geschehen wird musikalisch durch ein gleichfalls anschwellendes polyrhythmisches Geflecht untermauert und das mit stählernen Klangfarben (Ambosse, Bremstrommeln und Steeldrums) illustriert. Zugleich versinnbildlicht der Opernschluss auch das Ende eines Zeitalters, des 19. Jahrhunderts. Die volkstümliche Welt, in der sich der Riese beheimatet fühlt, versinkt für immer. Am Horizont erscheint „eine Zukunft, in der die Industrialisierung und alle ihre Folgen in die einfache Welt der Agrargesellschaft einbrechen und vieles vehement verändern, ohne die grundlegenden Sehnsüchte in menschlichen Beziehungen wirklich zerstören zu können.“Schriften: ein Netzwerk, Wien 2001, S. 280

Produktion Wiener Staatsoper (2002),

Thomas Hampson (Der Riese),

Diana Damrau (Die kleine Frau)

Orchester der Wiener Staatsoper, Ltg. Michael Boder,

Inzenierung: Jürgen Flimm

Der durch die Polyrhythmen ausgedrückte „Rahmen“ der Oper ist für das übrige musikalische Geschehen untypisch – gerade deshalb grenzt er sich von allem Dazwischen ab. Dieses Dazwischen ist kontrastreich: Für jede Szene erfand Cerha einen eigenen musikalischen Duktus. Auf ein „zentrales Ordnungsprinzip“Schriften: ein Netzwerk, Wien 2001, S. 280 in Form eines verbindenden Tonmaterials verzichtete er. Gleichwohl ist das Ergebnis dieses Erfindungsreichtums nicht eklektizistisch. Eine homogene, beziehungsreiche ist für alle Opern Cerhas charakteristisch. So findet sich auch im Riesen vom Steinfeld „eine Fülle von Verwandtschaften, Variantenbildungen und Querbeziehungen in melodischer, rhythmischer und harmonischer Hinsicht.“Schriften – ein Netzwerk, Wien 2001, S. 280. Aus technischer Warte ergeben sich weitere Beziehungen insbesondere zum musikdramatischen Vorgänger, dem Rattenfänger. Wie dort, gibt es im Riesen ein „Leittechnik-Verfahren“, also „musikalische Felder, die für bestimmte Personen oder Situationen charakteristisch sind.“Schriften: ein Netzwerk, Wien 2001, S. 281. Gemäß Lothar Knessl dominieren in der Oper grob „zwei konstrastierende Klangwelten…“:

„…die ruhelose, fluktuierende, exaltierte, dynamisch akzentuierte des Umfeldes des Riesen, der realen wie irrealen Außenwelt; und die Innenwelt des Riesen: statisch, flächig, abgeschirmt bleibend, scheue Naivität anklingen lassend. Eine Tonwelt, die obendrein Naturverbundenheit signalisiert, die Mutterbindung des Riesen und eine permanente, stumme Sehnsucht vielleicht nach Ruhe und Integration, eine Tonwelt, der wir atmosphärisch schon in den Naturbildern des Baal begegnen, eine solche zudem, deren Kernsubstanz die Legendenlieder und Balladen aller drei […] Opern vergesellschaftet.“

Lothar Knessl

„Klangfarben stummer Sehnsucht. Cerhas Oper ‚Der Riese vom Steinfeld‘“, in: Lukas Haselböck (Hg.): Friedrich Cerha. Analysen, Essays, Reflexionen, Freiburg u.a 2006, S. 75-83, hier S. 77 f.

Die beiden Ebenen der Musik stehen auch für alternative Wahrnehmungsweisen: die des inneren, empfindsamen und die des äußeren, profanen Erlebens. Wenngleich in anderer Form erinnert das Verfahren eines derartigen Nähe-Distanz-Spiels an die ‚Wechselobjektiv‘-Technik in Cerhas Netzwerk – den Perspektiven auf die Gesellschaft einerseits und auf einzelne Individuen andererseits.

Den Wandlungen der Außenwelt entspricht Cerha auch musikalisch. Er nutzt die Reisestationen des Riesen, um verschieden Klangwelten aufleben zu lassen: durch veränderte Zitate, eine spezielle Instrumentation oder die Integration anderer Merkmale in die Musiksprache der Oper. Die Welt des dörflichen Steinfeld (etwa in der 2. Szene) wird durch eine auf der Bühne platzierte Blaskapelle dargestellt. Ebenfalls tritt der „Steinfelder Knabenchor“ auf, in den sich der Riese zu integrieren versucht, aber jäh verstoßen wird. Am Hofe Wilhelms des II. (6. Szene) dominieren hingegen „stilisierte Floskeln aus preußischer Marschmusik“Schriften: ein Netzwerk, Wien 2001, S. 281, womit auch dieses Milieu klanglich eindeutig verortet ist. Direkte Zitate finden ebenfalls ihren Platz in der Partitur – Cerha zitiert jedoch nie originalgetreu. In London, am Hofe der Königin Viktoria (7. Szene), ist der erste Militärmarsch Edward Elgars eingewoben, ein Klangsymbol Englands. Die Guards der Königin singen das Trio des Marschs, „allerdings in langsame[m] 6/8-Takt und anders rhythmisiert und harmonisiert.“Schriften: ein Netzwerk, Wien 2001, S. 281 Die Bezugnahme bleibt auf diese Weise erkennbar, ändert aber im Kontext der Oper ihre ‚Farbe‘.

Ein besonderes Beispiel musikalischer Allusion ist in der fünften Szene erkennbar. Der Riese und sein ständiger Begleiter, der Klammerschneider, befinden sich hier „im Hofe eines Hauses in der Judenstadt in Prag.“Friedrich Cerha, Der Riese vom Steinfeld, Autograf, AdZ, 00000125/115 Umringt sind sie von zwanzig Schülern der Judenschule und dem Rabbi Fleckeles. Turrinis Erweiterung der Geschichte ins Märchenhafte wird hier abermals greifbar: Der Riese hebt nacheinander mehrere Kinder auf seine Schulter und lässt sie über die große Ghettomauer blicken. Über der Mauer können sie in ihre Zukunft blicken. Die Szene ist zunächst ausgelassen und von der Klangaura des Judentums bestimmt. Hier arbeitet Cerha mit bewussten Anspielungen an Klezmer-Musik.Vgl. Schriften: ein Netzwerk, Wien 2001, S. 281 Vordergründig sorgt eine markante Instrumentierung für diese Assoziationen. Typische Instrumente der jüdischen Volksmusik, im 19. Jahrhundert besonders die Klarinette und die Violine als Melodieträger, tragen das Klanggeschehen. Daneben treten das Akkordeon als Begleitinstrument und das Saxofon auf; die Pizzikati eines Kontrabasses hingegen lassen eine Nähe zum Jazz erkennen. Doch auch strukturell ist die Musik im Klezmer verankert: Sie bedient sich teilweise dessen charakteristischen Tonskalen, verändert diese aber im Detail – wiederum in Anpassung an Cerhas eigene Klangwelt. Erst als der Riese den Rabbi selbst auf seine Schultern hebt, verändert sich die Musik wesentlich: Der Geistliche sieht in der Zukunft „keine Juden mehr in Znaim und keine in Wien und keine in Berlin“, nurmehr den großen Friedhof. Eine schaurige Vision des Holocaust, die in fahle Streicherklänge gehüllt ist.

Produktion Wiener Staatsoper (2002),

Thomas Hampson (Der Riese),

Heinz Zednik (Rabbi Fleckeles),

Herwig Pecoraro (Der Klammerschneider),

Orchester der Wiener Staatsoper, Ltg. Michael Boder,

Kinder der Opernschule der Wiener Staatsoper,

Inzenierung: Jürgen Flimm

In Gegensatz zu den Wandlungen um ihn herum erweist sich die Klangwelt des Riesen als beständig – so beständig wie seine „stumme Sehnsucht“Vgl. Lothar Knessl, „Klangfarben stummer Sehnsucht. Cerhas Oper ‚Der Riese vom Steinfeld‘“, in: Lukas Haselböck (Hg.): Friedrich Cerha. Analysen, Essays, Reflexionen, Freiburg u.a 2006, S. 75-83 ihn durch das ganze Stück trägt. Das Libretto Turrinis ordnet seine Gesänge einer volkstümlichen Quelle zu: Es ist die des „Steinfelder Liederbuchs“, das es in der Realität nie gegeben hat. Die erdachten, lyrischen Zeilen öffnen einen Assoziationsraum zur Volksliedsammlung Des Knaben Wunderhorn. Es sind poetische, auch naive Texte, die der kindlichen Unschuld des Riesen entsprechen. Musikalisch ist die Nähe zu den „Wunderhorn“-Texten vorbelastet: Gustav Mahler vertonte viele von ihnen in üppiger Orchesterbesetzung und mit spätromantischem Schwelgen. Diesen Stil greift Cerha nicht auf, in Gegenteil: Er umgeht ihn, sodass man seine „Steinfelder Lieder“ als zerbrechliche Bilder des Inneren bezeichnen könnte.

Das „Wochentage“-Lied (3. Szene)

Produktion Wiener Staatsoper (2002),

Thomas Hampson (Der Riese),

Michelle Breedt (Anja),

Herwig Pecoraro (Der Klammerschneider),

Orchester der Wiener Staatsoper, Ltg. Michael Boder,

Inzenierung: Jürgen Flimm

Zur Szene

Die dritte Szene spielt erstmals auf der großen Wiese – jenem Ort, zu dem sich der Riese im Verlauf der Oper ständig zurückwünscht. Es ist ein Ort, an dem er sich von leidvollen Erfahrungen erholt, ein Ort auch, den ihn sein Außenseitertum vergessen lässt. Geborgenheit erfährt er bei Anja, seiner sanften Mutter, die ihn scheinbar als einziger Menschen so annimmt, wie er ist. Vielfach beschreibt der Riese seine Mutter als „Berg“, zu dem er hinaufschauen kann, und sich so geschützt fühlt.

Hintergründe zur persönlichen Geschichte des Riesen erfährt man, als er nach dem „Prinzen“, seinem Vater, fragt. Die Mutter schildert ihre Erinnerungen an den Verstorbenen. Das „schwarze Loch“, das der Riese in seiner Brust fühle, sei keines, sondern das große Herz des Vaters.

Nachdem Anja ihn darum bittet zu singen, da sie dies an den schönen Gesang des Vaters erinnere, beginnt das „Wochentage“-Lied. Dieses Lied hat eine strukturelle Funktion im dramatischen Gesamtgefüge, denn es taucht nicht nur in der dritten, sondern auch der elften Szene auf. Beide Szenen bilden Rahmen – die Handlung entwickelt sich nicht weiter, Kontemplation füllt den theatralen Raum aus. Gleichwohl ist der Tod beiderseits präsent – im ersten Fall als Vorschau, im zweiten als Erfüllung. Der Riese stirbt nach dem zweiten „Wochentage“-Lied an den Folgen seiner Lungenerkrankung.

Zur Musik

Das „Wochentage“-Lied ist eines der zentralen musikalischen Seelenbilder des Riesen. Es offenbart die von Cerha imaginierte Klangwelt der „dunklen Seite“Schriften: ein Netzwerk, Wien 2001, S. 281 seiner Gefühlswelt. Sie löst sich vom sinfonischen Gestus der restlichen Opernmusik ab, indem sie sich auf eine kammermusikalische Begleitung weniger, in der Kombination jedoch aussagekräftiger Instrumente stützt. Zu ihnen zählen vorerst nur Orgel, Vibrafon und Röhrenglocken. Mit viel Ruhe folgen diese der zuweilen volksliedhaften Melodik. Jedem beschriebenen Wochentag sind kurze, äußerst gesangliche Phrasen zugewiesen – das Reimschema der Lyrik bekräftigt die Schlichtheit des Vorgetragenen.

Die Begleitung verändert sich ab Nennung des Samstags – jenem Tag, der das Sterben schildert. Orgel und Vibrafon steigen an dieser Stelle aus und fünf solistische Streicher übernehmen (mit aufgesetzten Dämpfern) deren Rolle, während die ‚Totenglocken‘ weiter erklingen. Im Schluss des Lieds, der Sonntagsschilderung, findet die Begleitung zurück zur orchestralen Größe: Die solistischen Streicher gehen ins Tutti über, zwei Hörner und einige Holzblasinstrumente treten hinzu. Fließend mündet der Sologesang in eine kleine Duettpartie mit der Mutter – beide besingen die Sonne in großen Melodiebögen. Der sinfonische Gestus ist wiederhergestellt.

Vergleichbar ist das „Wochentage“-Lied mit Todesantizipationen, die auch in Cerhas Baal eingewoben sind (z.B. im „Lied vom Mann im Wald“). Mit diesen gemein hat es die existenzielle Stimmung, auch wenn sie im Falle des Riesen verinnerlichter aufscheint. Insgesamt kann das Lied als „Prototyp für Cerhas Legenden- und Balladenton“ gelten.Vgl. Lothar Knessl, „Klangfarben stummer Sehnsucht. Cerhas Oper ‚Der Riese vom Steinfeld‘“, in: Lukas Haselböck (Hg.): Friedrich Cerha. Analysen, Essays, Reflexionen, Freiburg u.a 2006, S. 75-83, hier S. 79

„Ach, du fühlst dich so alleine?“ (6. Szene)

Produktion Wiener Staatsoper (2002),

Thomas Hampson (Der Riese),

Heinz Zednik (Kaiser Wilhelm, der Zweite),

Peter Jelosits, Peter Köves (Die kaiserlichen Türsteher)

Orchester der Wiener Staatsoper, Ltg. Michael Boder,

Inzenierung: Jürgen Flimm

Zur Szene

Schauplatz der 6. Szene: „Ein Prunkzimmer in der kaiserlichen Residenz in Berlin“.Cerha, Der Riese vom Steinfeld, Autograf, AdZ, 00000125/153 Der Riese ist zu Gast beim deutschen Kaiser Wilhelm dem II. Dieser tritt auch direkt auf und berichtet enthusiastisch von seinem Plan, ein „Geschlecht von Riesen“Cerha, Der Riese vom Steinfeld, Autograf, AdZ, 00000125/161 zu züchten, um mit ihnen eine Armee zu bilden. Während der Schilderung seiner Pläne entkleiden ihn zwei seiner Wächter. Zunehmend kippt die Szene ins Groteske. Unter der ehrwürdigen Militärkleidung des Kaisers kommen Muskeln aus Gummi, eine Perücke und ein falscher Bart zum Vorschein. Schließlich steht er nurmehr in Unterhose und Socken da: „Er ist ein uraltes, dünnes, zahnloses Männchen.“Cerha, Der Riese vom Steinfeld, Autograf, AdZ, 00000125/163 Erschöpft steigt der Kaiser auf seinen absurd großen Thron. Er holt sich Trost beim Riesen, welcher ihm ein Lied aus dem „Steinfelder Liederbuch“ vorsingt. Zusammengekauert, im Schoß des Riesen liegend, schläft er schließlich ein – mit ihm auch die beiden Wächter.

Zur Musik

Beinahe idealtypisch führt die 6. Szene vor, wie stark der Kontrast zwischen Außen- und Innenwelt ist. Die Szene beginnt mit den „Hojotoho“-Rufen der beiden Wächter, eine Entlehnung aus Richard Wagners Die Walküre. Cerha zitiert diese Walkürenrufe auch musikalisch, verändert sie aber in einigen Details. Mit dem Auftritt des Kaisers etabliert sich eine überzeichnete Musik militärischer Prägung. Schnelle (ebenso grelle) Läufe in den hohen Holzbläsern und marsch- wie fanfarenartige Floskeln in den Blechbläsern ertönen. Das hastige Sprechen des Kaisers überschlägt sich und wird von rasenden Klangtexturen (ausgeführt von Streichern und Glaspapier) angetrieben.

Dieser nicht nur hektischen, sondern auch schwindelerregenden Klangwelt steht das Lied des Riesen fundamental entgegen. „Schlicht, wie ein Kinderlied“Cerha, Der Riese vom Steinfeld, Autograf, AdZ, 00000125/164 wird es vorgetragen. Die Phrasen sind klar gegliedert und orientieren sich am regelmäßigen Versmaß des Textes. Im Untergrund sind wiederum Orgel und Vibrafon zu vernehmen – eine Kombination, die Cerha als „wässrige Farbe“Schriften: ein Netzwerk, Wien 2001, S. 281 beschreibt. Anders als im „Wochentage“-Lied gibt es keine Röhrenglocken (wohl, weil der Text in diesem Fall nicht vom Tod, sondern von der Hoffnung spricht). Nach dem Ende des Lieds – es besteht aus nur wenigen Zeilen – wechselt die instrumentale Begleitung. Ein Streichquartett nimmt in intimer Klangatmosphäre den motivischen Duktus des Lieds auf und bildet eine Grundlage für die gesummten Kantilenen des Riesen, die das szenische Einschlafen des Kaisers bewirken.

„Knab, du möchtest Jüngling werden“ (8. Szene)

Produktion Wiener Staatsoper (2002),

Thomas Hampson (Der Riese),

Wolfgang Bankl (Der Conférencier),

Orchester der Wiener Staatsoper, Ltg. Michael Boder,

Inzenierung: Jürgen Flimm

Zur Szene

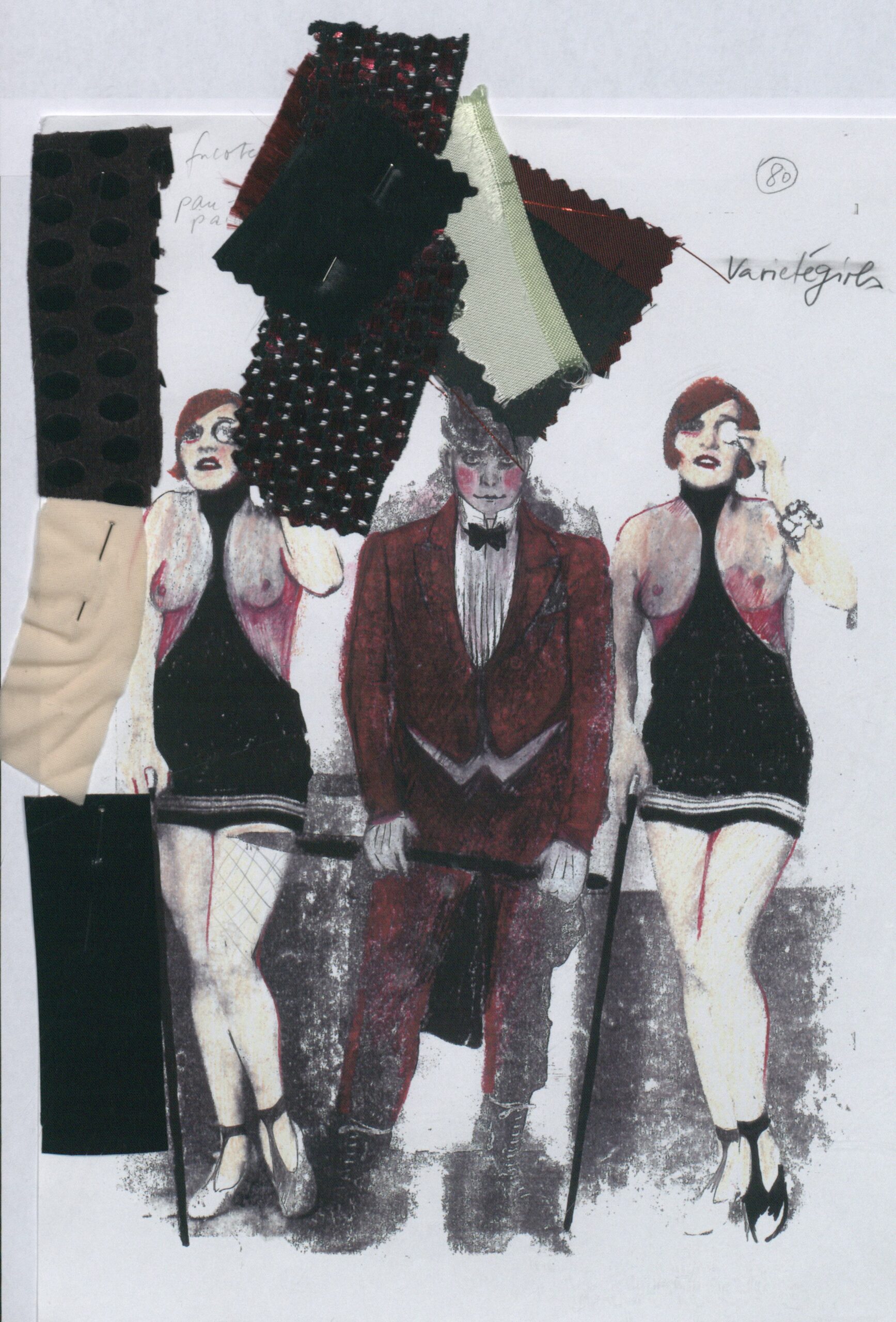

Ein heruntergekommenes Varieté-Theater in Paris ist eine der letzten Reisestationen des Riesen und des Klammerschneiders. Nehmen viele vorherige Szenen bereits einen überzeichneten und grotesken Charakter an, so wird die Perversion der menschlichen Ausbeutung im Varieté auf die Spitze getrieben. Das Lokal ist ein Ort des Sittenverfalls und der Obszönität, es ist „voll mit trunkenen und lärmenden Menschen.“Cerha, Der Riese vom Steinfeld, Autograf, AdZ, 00000125/215 Ein vulgärer Conférencier unterhält die Meute. Er, der seinen linken Arm verloren hat, berichtet davon, dass der Krieg zwar alles zerstückele, „aber der Schwanz des Mannes“Cerha, Der Riese vom Steinfeld, Autograf, AdZ, 00000125/218 f. immer neue Menschen mache. Zu seinen weiteren Ausführungen über das männliche Glied wird der Riese mit einem „riesigen, ledernen Schwanz“Cerha, Der Riese vom Steinfeld, Autograf, AdZ, 00000125/215, der ihm umgebunden ist, ausgestellt.

Während die halbnackten Tänzerinnen ihn umgarnen, beginnt der Riese, ein weiteres Lied aus dem „Steinfelder Liederbuch“ zu singen. Die Erzählung des Jünglings „auf der holden Spur der Maid“Cerha, Der Riese vom Steinfeld, Autograf, AdZ, 00000125/230 wirkt im Milieu dekadenter Unterhaltung wie aus der Zeit gefallen. Nach dem Lied äußert der Riese den Wunsch nach einer Gefährtin – der Klammerschneider macht dieses Begehren wie jedes andere auch lächerlich und treibt seinen ‚Geldesel‘ zum nächsten Ort.

Zur Musik

Dem verruchten Milieu des Varieté-Theaters steht eine Art Show-Musik zur Seite. Agil und wendig schmiegen sich akrobatische Orchesterfiguren an die Worte des Show-Masters, schärfen sie und setzen Akzente. Zuweilen treten einzelne Instrumente wie die Solotrompete oder das Akkordeon hervor. Mit dem Übergang ins Lied des Riesen dünnt sich die farbige Orchesterbegleitung aus. Wieder ist es ein Quartett, das sich aus dem großen Streicherapparat herausschält – nur die Stimme des Cellos verbleibt ungewöhnlicherweise im Tutti und verstärkt so das dunkle Tonregister. Im Vergleich zu anderen Riesenliedern aus dem Steinfelder Buch fällt auf, dass (trotz des lyrischen Grundgestus) die Begleitung unruhiger geworden ist. Auf die stoische Flächigkeit der Orgel verzichtet Cerha ganz, nur das Vibrafon bleibt als charakteristisches Instrument erhalten. Neu ist die Verwendung einer Bassklarinette, die sich ins Stimmgeflecht organisch einfügt. Ebenso zerklüften sporadisch eingestreute Schlaginstrumente (Becken, Bongos, kleine Trommel und Tomtoms) die ruhige Gesangslinie. Die kompositorische Einarbeitung dieser, dem Lyrischen entgegenstehenden Elemente deutet an, dass das Seelenleben des Riesen bereits Schaden genommen hat – die Einflüsse der äußeren Welt dringen partiell in die innere ein. Auch seine Lungenkrankheit ist zu diesem Zeitpunkt in einem fortgeschrittenen Stadium, ein äußeres Symptom der inneren Malträtierung.