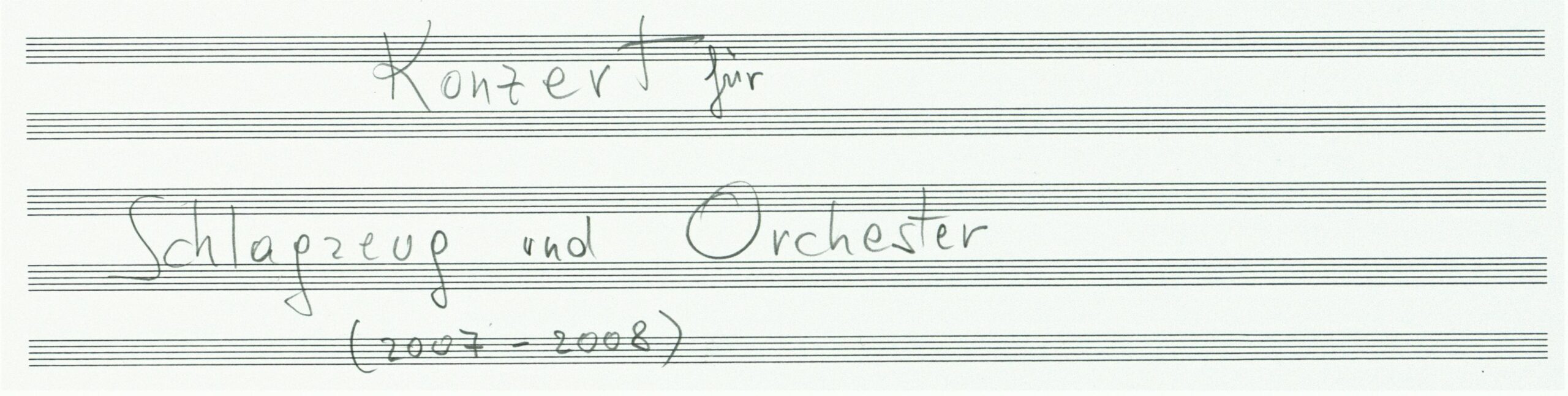

Konzert für Schlagzeug

und Orchester

Im Zeichen des Jupiters

Monumentum

Ein Buch von der Minne

“Magische Scheibe“ eines Amuletts

Gravur auf Silber, Durchmesser: 4,3 cm, Europa, 16.-18. Jahrhundert

Jahrhundertelang wurden spirituelle Amulette mit besonderen Zeichen versehen. Oft wurden auch magische Quadrate eingeschnitten, so wie in diesem Objekt. Das Jupiterquadrat (4×4) ist hier in hebräischen Buchstaben dargestellt. Auf der Rückseite befindet sich auch das entsprechende Planetensymbol. Das Quadrat spielt für einige Kompositionen Cerhas eine bedeutende Rolle.

Bildquelle: © The Trustees of the British Museum

2012 traf sich Cerha zum Gespräch mit einem seiner wichtigsten Interpreten:

dem jungen Schlagzeuger Martin Grubinger.

Martin Grubinger im Gespräch mit den Cerhas

„KlickKlack“, BR-Klassik, 14.6.2012

Sie begegneten sich erstmals im neuen Jahrtausend. Grubinger war erst Anfang 20 und hatte gerade einer Aufführung von Cerhas Chansons beigewohnt. Deren Interpret, HK Gruber, machte Cerha und Grubinger im Anschluss miteinander bekannt – der Beginn einer künstlerischen Liaison. Grubinger schlug Cerha vor, ihm ein Schlagzeugkonzert zu schreiben. Es verging einige Zeit, bis dieser der Bitte nachkam. „Als ich es schrieb“, erinnert sich der Komponist, „hatte ich Grubinger noch niemals spielen gehört und ich habe während der Arbeit auch keinerlei Kontakt zu ihm gesucht; ich wollte mich nicht in irgendeiner Weise beeinflussen lassen. Heute lese ich allerdings, dass ich ihm das Stück ‚auf den Leib‘ geschrieben hätte und – wiewohl er es als das Schwierigste bezeichnet, das er je gespielt hat – hat er es sich so bravourös zu eigen gemacht, dass man das annehmen könnte.“ Joachim Diederichs: Friedrich Cerha. Werkeinführungen, Quellen, Dokumente, Wien 2018, S. 113 Seit der Uraufführung 2009 in Salzburg ist das spritzige Werk untrennbar mit dem charismatischen Virtuosen verbunden.

Außenansicht

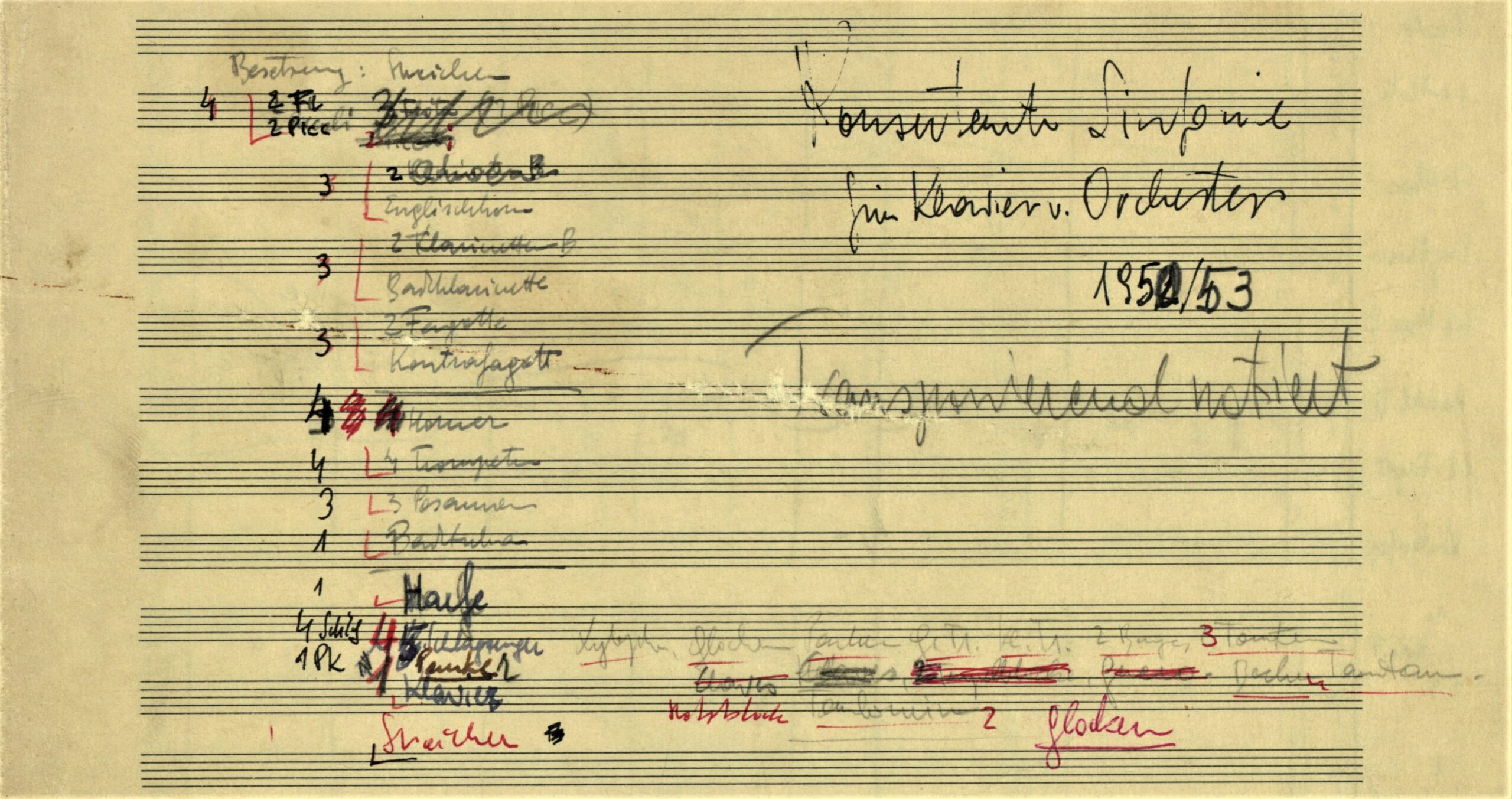

Cerha, Konzert für Klavier und Orchester, Autograf, Frühfassung, 1954, AdZ, 00000039/3

Wien, 1951: Nach einigen fruchtbaren Frühwerken – meist Kammermusik – notiert Cerha die ersten Noten für ein orchestral begleitetes Klavierkonzert. Damals trägt es noch den Namen „Konzertante Sinfonie“ – ein wichtiges Detail. Denn mit der geschichtsträchtigen Gattung des Solokonzerts haderte er, sie schien nicht mehr zeitgemäß zu sein. In den 1950er Jahren herrschte in Europa eine andere Mentalität. In aller Munde war damals die neue, serielle Musik. Ihre Ideale: Differenzierte, bis zum Letzten durchstrukturierte, abstrakte Tongebilde. Spannungsverläufe oder für das Solokonzert typische, antreibende Bewegungen waren nicht erwünscht und wurden als Relikte der Musiktradition abgelehnt. „Die Folge war, dass zunächst keine Konzerte geschrieben wurden und als es wieder geschah, das konzertante Element auf die Vereinzelung der Solostimme reduziert wurde, oder konzertante Haltung überhaupt nicht aufkam, weil das Soloinstrument im Ganzen aufging.“Schriften: ein Netzwerk, Wien 2001, S. 250Es ist u.a. diesen Entwicklungen der Musikgeschichte geschuldet, dass Cerha sich über Jahrzehnte nicht mit einem Solokonzert anfreunden konnte. Es gab Zwischenlösungen, etwa in den 1959 komponierten Intersecazioni: Hier nimmt eine einzelne Geige die Rolle einer Orchestergruppe ein. Doch erst viel später, in den 1990er Jahren, gelingt der finale Durchbruch. Zunächst keimt ein Konzert für Bratsche auf, dann eines für Cello. Erst 1998 – fast 50 Jahre nach den ersten Niederschriften – wird auch Cerhas pianistisches Frühwerk aus der Taufe gehoben: Nun unter dem gültigen, zugleich vielsagenden Namen „Konzert für Klavier und Orchester“. Die alten Probleme scheinen überwunden, mehr noch: Die Konzertform entfaltet zahlreiche späte Blüten in Cerhas Œuvre. Im neuen Jahrtausend, zwischen 2003 und 2008, bildet sich ein Kern von virtuosen Solokonzerten heran: Sopransaxofon, Violine und Klarinette werden kompositorisch gerühmt – und schließlich auch das Schlagzeug. Die Akrobatik des Musizierens tritt hier am deutlichsten hervor, nicht zuletzt durch die breite und schillernde Palette der Perkussion.

Cerha, Konzert für Schlagzeug und Orchester, Autograf, 2008, AdZ, 00000151/2

Brücke

Kaum ein Komponist, kaum eine Komponistin, bleibt stoisch einer Schreibweise treu. Die Perspektiven und Ansätze wechseln fast zwangsläufig, so, wie sich auch die Zeiten drehen und wenden. Cerhas Entwicklung als Komponist umfasst beinahe ein ganzes Jahrhundert – es liegt auf der Hand, dass seine Musik im Lauf der Dekaden die unterschiedlichsten Ausprägungen erfuhr. Cerhas späte Beschäftigung mit der Gattung des Solokonzerts ist eng mit einem solchen Wechsel der kompositorischen Arbeitsweisen verknüpft. Noch im frühen, damals ohne seinen Namen auskommenden Klavierkonzert arbeitete Cerha mit der Zwölfton-Methode, die Arnold Schönberg bereits in den 1920er Jahren entwickelt hatte. Allerdings ging Cerha mit den Zwölftonreihen freier um, als es die Regeln strenggenommen erlaubten. Nicht das Gesetz, das Ordnungssystem selbst stand für ihn im Zentrum, sondern die in seinem Kopf bereits klingende Musik. Das angewendete System sollte nicht zum Selbstzweck werden, sondern dabei helfen, die eigenen Vorstellungen in einen Zusammenhang zu bringen. Dass sich Cerha auch dem wenig später aktuellen Serialismus nicht vollends unterwarf, spricht für sich. Kompositionen wie Relazioni fragili nehmen die damals neue Technik zwar an, bleiben in ihren Einzelheiten aber elastisch. Cerhas Einstellung zu kompositorischen Ordnungssystemen ist ebenso biegsam: Er nutzt sie frei von Dogmen.

Unter den Ordnungssystemen, auf die Cerha selbst wiederholt zu sprechen kommt, gibt es eines, das für seine Arbeit besonders charakteristisch ist: Das aus Zahlen bestehende magische Quadrat. Gehören Zwölftontechnik und Serialismus noch zu den geläufigen Kompositionsmethoden der Avantgarde, so ist das Quadrat ein eher spezielles Konstruktionsmittel. Gleichwohl gibt es eine lange Kulturgeschichte: Arabische Gelehrte erfanden magische Quadrate in der Ära Alexanders des Großen. Sie dienten ursprünglich spirituellen Zwecken, waren etwa auf Amuletten zu finden. Erst zur Zeit der Renaissance, im 15. Jahrhundert, verbreiteten sie sich auch im Abendland. Die 1533 erschienene Schrift Occulta Philosophia des Agrippa von Nettesheim trug entscheidend zur Popularisierung bei. „Der Universalgelehrte ordnete Quadrate mit den Größenordnungen 3×3, 4×4, 5×5 et cetera den sieben damals anerkannten Planeten des Sonnensystems zu, der Reihe nach aufsteigend: Saturn, Jupiter, Mars, Sonne, Venus, Merkur und Mond. Dabei teilen alle magischen Quadrate eine Eigenschaft: Die Zahlen jeder Zeile, Spalte oder Diagonale ergeben addiert dieselbe Summe, die magische Zahl des Quadrats. Das Ergebnis bleibt immer konstant und stellt somit alle auftretenden Zahlen in einen ganz spezifischen, wechselseitig abhängigen Ordnungszusammenhang.Marco Hoffmann, „Barocke Chiffren? Konstruktion, Ausdruck und Metaphysik und Cerhas Tombeau aus den Drei Orchesterstücken“, in: Matthias Henke & Reinke Schwinning: Nach(t)musiken. Anmerkungen zur Instrumentalmusik Friedrich Cerhas, Siegen: universi 2021, S. 79-108

Nicht nur mit Zahlen, auch mit Buchstaben lassen sich magische Quadrate erschaffen. Zu den ältesten dieser Art zählt das „Sator“-Quadrat, erstmals, auf 55 n. Chr. datiert, als Wandmalerei in Pompeji nachgewiesen. Es enthält eine lateinische Wortfolge, die vorwärts- wie rückwärts gelesen werden kann, also ein Palindrom ist: SATOR („Der Sämann“) AREPO („Arepo“) TENET („hält“) OPERA („mit Mühe“) ROTAS („Räder“). Über die Bedeutung des Satzes wird bis heute spekuliert. In die Musikgeschichte hielt das Quadrat durch Anton Webern Einzug. Er weist auf den „alten lateinischen Spruch“Anton Webern, Der Weg zur Neuen Musik, Wien 1960, S. 61 in seinen Schriften hin, verwendete ihn auch, um die Zwölftonreihen seiner eigenen Werke zu konstruieren – ein Anknüpfungspunkt für Cerha, der Webern bewunderte. In einem Aufsatz geht er auf das Sator-Quadrat genauer ein:

Das lateinische Palindrom, das Webern zur Zeit der Komposition seines Konzerts op. 24 sehr beschäftigt hat und das er auch später oft zitiert hat, gibt ein gutes Bild von seinen Wunschvorstellungen. Ein fassbares, möglichst reiches In-Beziehung-Setzen von Elementen ist bei Reduktion auf wenige Grundvoraussetzungen eher möglich als bei Materialanhäufungen, weil jede Veränderung in anderen Dimensionen zu unüberschaubaren Komplikationen führt. Es herrscht daher zunehmend äußerste Sparsamkeit – alles Entbehrliche wird eliminiert.

Friedrich Cerha

Schriften: ein Netzwerk, Wien 2001, S. 203

Weberns Umgang mit dem Quadrat führte zu hochkonzentrierten musikalischen Gebilde, deren Komplexität aus der engen Verwandtschaft ihrer Bestandteile basierte. Cerhas künstlerische ‚Befragung‘ magischer Quadrate gestaltet sich allerdings anders – sie gleicht einem ‚sinnlichen‘ Zahlenspiel.

Cerha, private Fotografie einer Gedenktafel für Anton Webern, Mittersill (Salzburg), Fotobestand Cerha, AdZ

Innenansicht

Das Schlagzeugkonzert ist eines von drei Werken, für das Cerha ein magisches Quadrat heranzog. Zu ihnen zählt „Tombeau“, 2011 als Finalsatz der Drei Orchesterstücke entstanden. Ungeachtet persönlicher Konnotationen“ sei das „Tombeau“ ein „recht streng strukturiertes Stück“, merkt Cerha an.Joachim Diederichs: Friedrich Cerha. Werkeinführungen, Quellen, Dokumente, Wien 2018, S. 124

Für die Konstruktion verwendete er ein aus 25 Feldern bestehendes magisches Quadrat, „das in der arabischen Mystik dem Mars zugewiesen wird.“ Die Zahlen dominieren die ‚DNA‘ der Musik: Von ihnen leitete Cerha alle Tonhöhen ab, schließlich auch alle Dauern. Dass sich jedoch Konstruktion und Ausdruck nicht gegenseitig ausschließen, wird mehr als deutlich: Unerbittlich wie die durchgehaltene Ordnung gibt sich auch die emotional fassbare Klangsprache. Sie spricht von der Unaufhaltsamkeit der Zeit, von Erstarrung und Ende.

Cerha, Drei Orchesterstücke – Tombeau, Skizzen mit Varianten des magischen Mars-Quadrats, 2011, AdZ, 000S0165/1

Blickt man weiter im Oeuvre zurück, so entpuppt sich auch die dritte, Anfang der 1990er Jahre entstandene Langegger Nachtmusik als ein Werk mit einer strengen Zahlenkonstruktion. Cerha verrät: „Als Ordnungsschema im Detail habe ich ein sechzehnzahliges magisches Quadrat benützt, das Albrecht Dürer auf seinem Stück Melancholia aus dem Jahr 1514 abgebildet hat und das in vielen Perspektiven die Zahl 34 ergibt; in der islamischen Tradition wurde dieses Quadrat dem Jupiter zugeordnet.“Schriften: ein Netzwerk, Wien 2001, S. 263 Das von Dürer aufgegriffene Quadrat kann wohl als das populärste seiner Art gelten. Eingewoben ist es im beschriebenen Kupferstich in eine rätselhafte, symbolbeladene Bildsprache, die sich auch von der Astrologie ihrer Zeit berührt zeigt. Ob im Bild tatsächlich die Kräfte des Jupiters und Saturns (welcher der Narration nach Einfluss auf die Melancholie nimmt) gegeneinander aufgewogen werden, ist zwar ungewiss. Relativ sicher ist jedoch, dass sich Dürer von Nettesheims Occulta Philosophia inspirieren ließ – noch vor dem Druck kursierte sie als Handschrift in humanistischen Kreisen. Das Jupiter-Quadrat taucht dort ebenso wie das Mars-Quadrat auf. Für seinen Kupferstich stellte Dürer die Zeilen und Spalten des originalen Quadrats um, damit die Zahl 1514 in der unteren Zeile erscheint, jenem Jahr, in dem das Bild entstand.

Albrecht Dürer, Melencolia I, 1514, Kupferstich, 24,5 x 19,2 cm

Bildquelle: Wikimedia

Die kombinatorische Eigenschaft der Zahlen, immer wieder auf neue Weisen auf die magische Summe 34 zu kommen, offenbart einen enormen Beziehungsreichtum: Es gibt 86 Möglichkeiten, durch Addition auf die Zahl 34 zu kommen. Neben Zeilen, Spalten und Diagonalen verbergen sich die magischen Eigenschaften auch in den Eckzahlen oder gänzlich undurchschaubaren Ordnungen. Alles in allem übersteigen die Kombinationsmöglichkeiten die 16 Grundelemente bei Weitem. Das verbindende Prinzip: im Wenigem möglichst viele Zusammenhänge zu stiften – eine Idee, die Cerha nachhaltig faszinierte. Nachdem er das Jupiter-Quadrat bereits in der Langegger Nachtmusik III kompositorisch zu Hilfe gezogen hatte, tat er Selbiges erneut, als er etwa 17 Jahre später über der Partitur des entstehenden Schlagzeugkonzerts saß. Zugleich versagt sich das extrem vielfältige Stück einer Schubladisierung: Es ist nicht von jener „erbarmungslos durchgehaltene[n] Starre“Gertraud Cerha, „Werkgenese im Überblick“ in: Joachim Diederichs: Friedrich Cerha. Werkeinführungen, Quellen, Dokumente, Wien 2018, S. 92-98, hier S. 95durchsetzt, die etwa das Tombeau prägt. Dies liegt daran, dass das magische Quadrat nur bruchstückhaft auf die Musik einwirkte. Unbeeinflusste Teile bilden hingegen einen deutlichen Gegensatz: Die für Cerha typische Vorstellung eines Klangorganismus mit verschiedenen Gliedern, die dennoch ein gemeinsames Erbgut teilen, gewinnt hier an Gestalt.

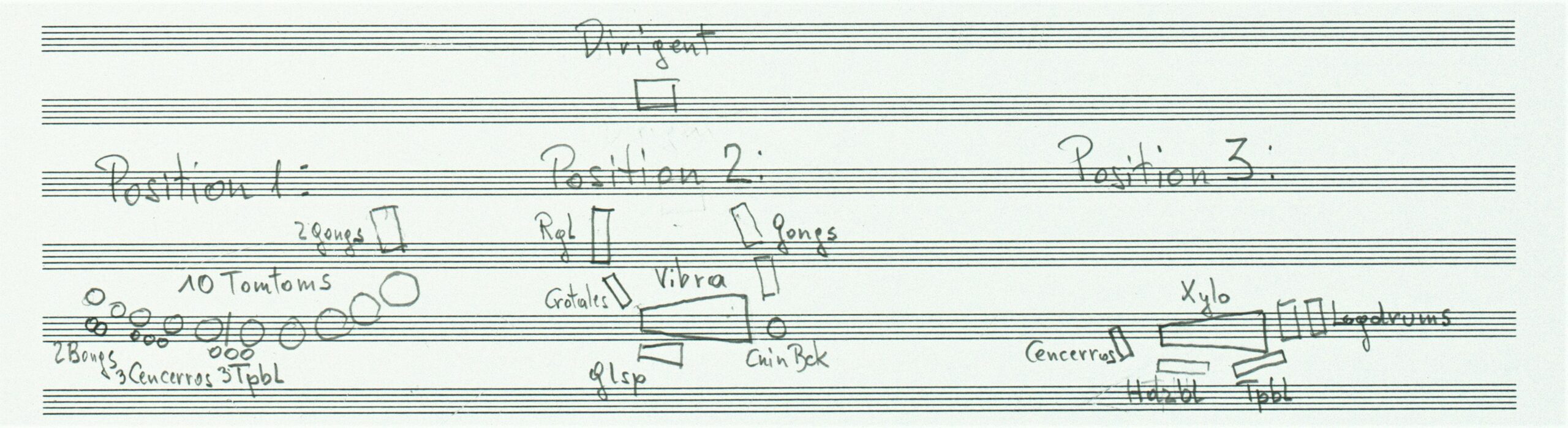

Großformal ist das Schlagzeugkonzert klar aufgeteilt. Es gibt drei ineinander übergehende Sätze, die einem klassischen Spannungsverlauf folgen: Ein erster, kraftvoller Satz, ein zweiter, lyrischer und ein dritter, virtuoser. Die Stationen werden von einer auffälligen Klangdramaturgie überwölbt. „Der Solo-Part des Werks hat in jedem der drei Sätze ein eigenes Instrumentarium, wobei der Schlagzeuger jeweils die Position wechselt.“Joachim Diederichs: Friedrich Cerha. Werkeinführungen, Quellen, Dokumente, Wien 2018, S. 113 Im ersten Satz dominieren Trommeln, im zweiten metallische Nachhallinstrumente (Vibrafon, Glocken, Gongs, Crotales und Klangschalen), während der dritte sich auf hohe, hölzerne Klänge konzentriert (Xylofon, Holzblöcke und Schlitztrommeln). Während Konzertproben in Stuttgart stellte Martin Grubinger die drei Schlagzeugpositionen für die Musiksendung „KlickKlack“ des Bayerischen Rundfunks vor:

Martin Grubinger stellt die Instrumente des Schlagzeugkonzerts vor

Quelle: „KlickKlack“, BR-Klassik, 11.11.2010

Cerha, Konzert für Schlagzeug und Orchester, Autograf, Aufstellskizze, 2008, AdZ, 00000151/3

Drei Positionen für drei Sätze – eine vermeintlich saubere Trennung zwischen den Klangwelten. Cerha wäre jedoch nicht Cerha, würde er nicht dennoch den Zusammenhang im Großen suchen. Am Schluss kehrt der Schlagzeuger wieder zur ersten Instrumentengruppe zurück. Das Stück macht an dieser Stelle einen ‚Rückwärtssalto‘: Plötzlich tauchen die charakteristischen Klanggebilde des ersten Satzes wieder auf. Sie verklammern das Konzert nicht nur musikalisch, sondern gehen auch aus dem Jupiterquadrat hervor. Spitz formuliert sorgen die magischen Zahlen für die Geschlossenheit der gesamten Komposition. Cerha präzisiert:

Der erste und dritte Abschnitt des ersten Satzes […] sind von eruptiven Klangblöcken geprägt; die Trommeln dominieren. Im Orchester sind drei Schichten von kurzen Tönen in rhythmisch komplizierter Organisation übereinander gelagert. Basis dafür lieferte ein magisches Quadrat, in dem verschiedenste Reihungen die Ziffernsumme 34 ergeben. Kontinuierliche Bewegung bringen nur der Solist und eine einstimmige Linie von Hörnern und Tuba. Insgesamt entsteht ein bohrender, insistierender Klangcharakter. […] Der letzte Abschnitt des dritten Satzes greift – freilich nicht wörtlich – auf das von eruptiven Trommelereignissen geprägte Geschehen im ersten Satz zurück. Beschlossen wird das Stück durch die Wiederholung des Anfangs, allerdings in spiegelbildlicher Folge, – also in Krebsform.

Friedrich Cerha

Joachim Diedrichs: Friedrich Cerha. Werkeinführungen, Quellen, Dokumente, Wien 2018, S. 113; 115

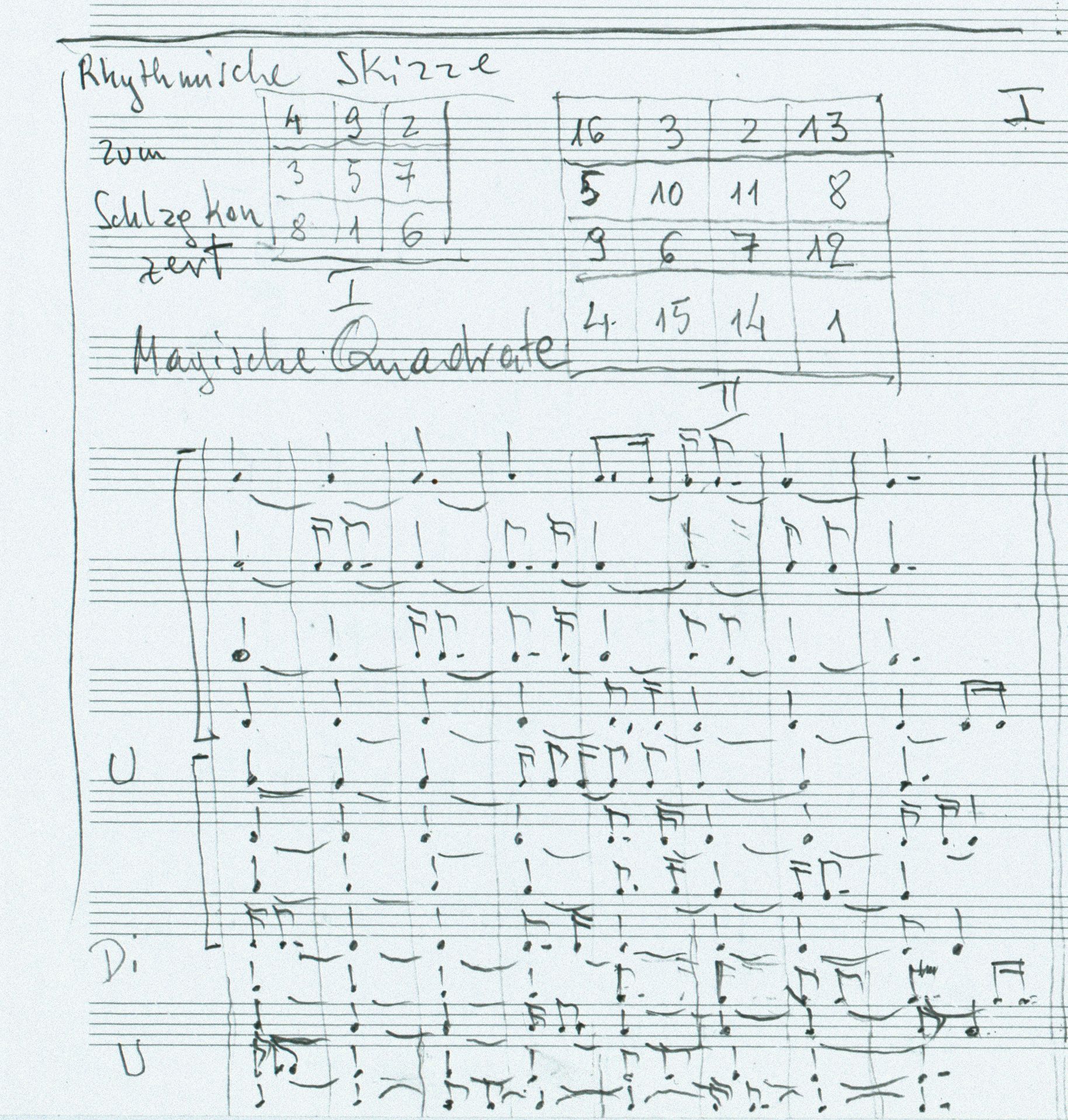

Wie genau Cerha mit dem Jupiterquadrat arbeitet, verdeutlichen seine Skizzen. Das Quadrat taucht dort mehrfach auf. Besonders sticht eine „rhythmische Skizze“ hervor, die das kompositorische Verfahren verstehen hilft. Cerha ‚übersetzt‘ die Zahlen des Quadrats auf eine bestimmte Weise in Rhythmen: Der Grundwert einer Sechzehntelnote, die Zahl 1 als kleinste Einheit, dient als Basis. Alle 16 Zahlen des Jupiterquadrats bauen sich additiv daraus zusammen. Die größte Zahl 16 besteht folglich aus 16 Sechzehnteln (also vier Grundschlägen). Übertragen sind in der Skizze mehrere Varianten der magischen Zahlen. Ein quasi ‚maßstabsgetreuer‘ Transfer ist in den ersten vier Notensystemen erkennbar. Diese vier Systeme drücken die vier Zeilen des Quadrats aus – 16 Tondauern für 16 Zahlen. In vier weiteren Notensystemen notiert Cerha genau diese Dauern rückwärts. Ein „U“ davor steht wahrscheinlich für „Umkehrung“, um die Spiegelung der Tonreihe zu benennen. Zwei weitere Varianten tauchen auf: Einerseits schreibt Cerha die Dauern für die beiden Diagonalen des Quadrats auf, andererseits entwirft er wieder ihre gespiegelten Formen (U). Insgesamt ergeben sich so 12 Dauernreihen mit immer vier Dauern (entsprechend der „4×4“-Ordnung).

Neben dem Jupiterquadrat verwendete Cerha noch ein zweites magisches Quadrat. Es handelt sich hierbei um ein Quadrat dritter Ordnung – es besitzt also 3×3 Zeilen und Spalten, die immer auf die Summe 15 hinauslaufen. In der Occulta Philosophia weist Agrippa von Nettesheim diesem Quadrat den Saturn zu – ein auffälliges Detail, verweist der astrologische Subtext hier doch unterschwellig wieder auf Dürers Kupferstich bzw. die Melancholie befördernde Eigenschaft des Planeten.

Cerha, Konzert für Schlagzeug und Orchester, Skizzen, Magische Quadrate, 2007, AdZ, 000S0151/65

Die rhythmisch übersetzten Zahlen dienen Cerha als kompositorischer ‚Steinbruch‘, dem er sein Material abgewinnt. Andererseits zeigt das Schlagzeugkonzert auch, dass das magische Quadrat nur ein Hilfsmittel ist – wie er mit ihm umgeht, unterscheidet sich von Stück zu Stück und folgt der musikalischen Eingebung. Werden etwa die übersetzten Tondauern im Tombeau allesamt stoisch durchgehalten, sodass ein zähflüssiges Klangbild entsteht, so wird das gewonnene Material im Schlagzeugkonzert perkussiv genutzt: Seine Formen werden ‚gemeißelt‘. Wieder geben die Skizzen einen hervorragenden Blick in Cerhas Arbeitsweise. Entworfen sind dort bereits jene Rhythmen, die sich auch in der späteren Partitur wiederfinden. Das Verfahren: Die aus den magischen Zahlen hervorgegangenen Tondauern werden (immer in Viererabfolgen) aneinandergereiht. Von ihnen bleiben jedoch lediglich Impulse übrig: Dort, wo eine neue Tondauer beginnt, setzt Cerha eine Sechzehntelnote (den kleinsten Grundwert seiner Rhythmus-Matrix). Auf sie folgen Pausen, bis eine neue Tondauer beginnt. Im Ergebnis entsteht daraus ein musikalisches Spiel zwischen ‚Leerräumen‘ und kraftvollen Anstößen. In gewisser Hinsicht repräsentiert dieses Wechselspiel das Balancebestreben des magischen Quadrats: Die kürzeren und längeren Pausen gleichen sich im Gesamten aus, somit entfaltet sich auch musikalisch die Idee der immer gleichen Summe. Die komplexe Klanglandschaft aus verteilten Rhythmen ist darüber hinaus homogen eingefärbt: Beteiligt sind nur Blasinstrumente – eine Besonderheit, die zuweilen entfernte Erinnerungen an den Sound einer Bigband zulässt.

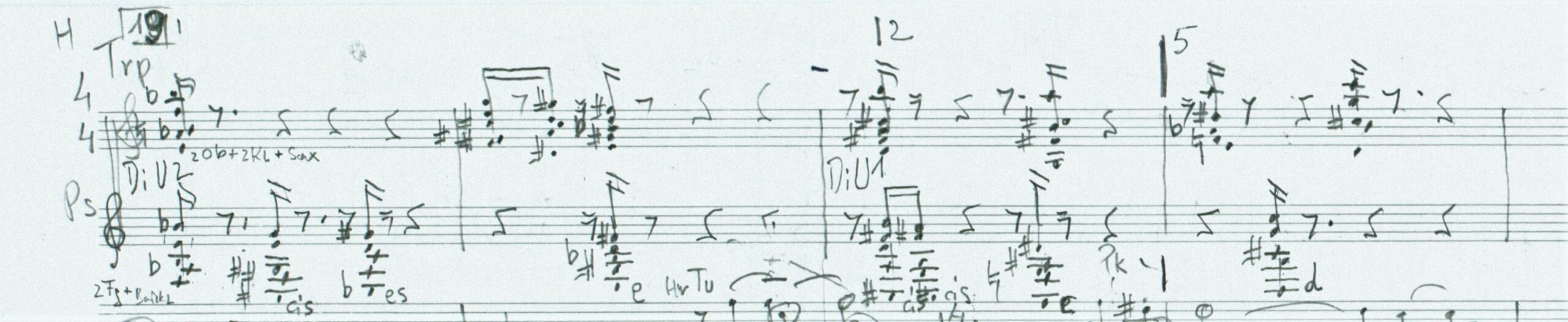

Cerha, Konzert für Schlagzeug und Orchester, Skizzen, Particell der Takte 27-31, 2007, AdZ, 000S0151/76

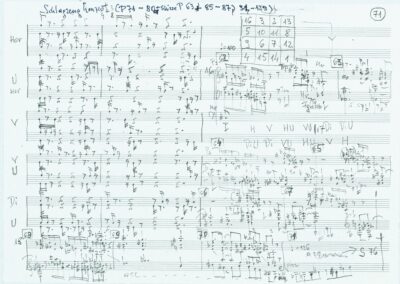

Dass die magischen Zahlen auch auf andere Weise in die Partitur eingeflossen sind als durch ihre rhythmische Umwandlung, offenbaren weitere Blicke in die umfangreichen Skizzen. Nebst dem Jupiterquadrat skizzierte Cerha auf einer Seite 16 fünftstimmige Akkorde, die den 16 Zahlen zugewiesen sind. Mit diesen Elementen komponierte er: Einige Linienmuster auf der Skizzenseite deuten die Wege an, die ihn durch das Quadrat führten. Die Details der Zahlenzuweisungen lassen dabei erkennen, dass die Akkordreihen nicht unbedingt denen der Rhythmen gleichen – ebenso, wie auch mehrere Rhythmusreihen übereinandergeschichtet sind, verbinden sich Akkorde und Rhythmen zu einem komplexen Ganzen, in dem das magische Quadrat multidimensional durchscheint, ohne seine Geheimnisse dem Ohr zu verraten.

Cerha, Konzert für Schlagzeug und Orchester, Skizzen, Akkordentwürfe, 2007, AdZ, 000S0151/75

Zoomt man den Blick wieder aus den Details heraus, so zeigen sich Schichtungen auch auf gröberer Ebene. Den abstrakten, fast architektonisch durchgeplanten Bläserakkorden steht einerseits das solistische Schlagzeug entgegen. Vertrackte Rhythmen finden sich auch hier – vom magischen Quadrat zeigt sich die Partie aber unberührt. Die Bewegungsmuster sind frei gestaltet und wirken (trotz kompositorischer Akribie) beinahe improvisiert. Zehn Tom-Toms bilden das Hauptinstrumentarium, ihre Tonhöhen sind „entgegen dem Usus“ Joachim Diedrichs: Friedrich Cerha. Werkeinführungen, Quellen, Dokumente, Wien 2018, S. 113exakt vorgeschrieben. Als drittes Element tritt eine Art Choralmelodie hinzu. Sie wird von den vier Hörnern und der Basstuba vorgetragen, eine Klangmischung mit majestätischem Unterton. An keiner Stelle reißt die Melodie ab: Die überwiegend langen Töne stiften Zusammenhang und verbinden die bewegten Rhythmen des Schlagzeugs und der Blasinstrumente. In der Summe erweist sich der erste Satz (und der korrespondierende Schlussteil) als eine Studie in rhythmischen Schichten: Es verbinden sich strenge Konstruktion und freie Gestaltung, Rhythmus und Melodie miteinander.

hr-Sinfonieorchester, Ltg. Andrés Orozco-Estrada, Martin Grubinger (Schlagzeug)

Komplexe Klangstrukturen wie die beleuchteten spielen für das Schlagzeugkonzert eine bedeutende Rolle. En gros erweist sich das Werk jedoch als keine ausschließliche Auslotung verschachtelter Musikarchitektur. Die Perspektiven in der etwa 35-minütigen Komposition wechseln und schaffen zuweilen Resonanzräume für Poetisches. „Erlebnisse in der Stille des nächtlichen Waldes“ wie „ein Knacken von Zweigen, ein Rascheln im Laub, ein müder, leiser Vogelruf“ Joachim Diedrichs: Friedrich Cerha. Werkeinführungen, Quellen, Dokumente, Wien 2018, S. 113hätten laut Cerhas Worten etwa eine Passage im zweiten, langsamen Satz angeregt – hier wird nicht Zahl, sondern Natur zur Musik. Fast spielerisch hingegen die Zugänge im dritten Satz: Hier „kommt es vorübergehend“ zu „einem Wechselspiel von Solo-Xylofon und dem Xylofon-Spieler im Orchester, wobei der ‚Gegensolist‘ Phrasen des Solisten nachahmt oder weiterführt.“Joachim Diedrichs: Friedrich Cerha. Werkeinführungen, Quellen, Dokumente, Wien 2018, S. 115Zugleich virtuose Akrobatik und lustvolles, neckisches Musizieren. Ein Stück, das sich nicht in den engen Rahmen eines Quadrats pressen lässt.