Piccola commedia

Theater aus dem Stegreif

Konzert für Violine, Violoncello und Orchester

Klavierstücke für Kinder oder solche, die es werden wollen

Masken im Stil der Commedia dell‘arte

In der italienischen Commedia dell’arte gehörten Masken zur Standardkostümierung. Durch sie wurden Personen- und Gesellschaftsgruppen charakterisiert. Im Laufe der Zeit entstanden stilisierende Masken zu markanten Typen des Theaters – etwa für Harlekin (eine Kasperfigur), Colombina (eine verführerische Magd) oder Pantalone (einen zwieträchtigen Kaufmann).

Bildquelle: Dagoos/Wikimedia

Um 1620 macht sich ein lothringischer Künstler auf den Weg nach Italien.

Seine Eindrücke hält er wenig später in Kupferstichen fest – sie zeugen vom damaligen Theatergeist.

Der von Cerha geschätzte Urheber der eindrucksvollen Stiche ist Jacques Callot. Seine aus 16 Motiven bestehende Serie Balli di Sfessania visualisiert gleichnamige Theatertänze, die im neuzeitlichen Italien das Publikum scharenweise anzogen. Ausgeführt wurden sie von Darsteller:innen der Commedia dell’arte, jenes in Venedig und Neapel entstandenen, volkstümlichen Theaters, das vom 16. bis 18. Jahrhundert in Europa florierte. Sein Wesenszug: Nicht Individuen und deren Gefühlswelt stehen im Mittelpunkt, sondern stilisierte Typen mit oftmals grotesken Masken. In Callots Stichen stehen sich die Charaktere oft duellartig gegenüber, wie auch der Reiz der „Commedia“ von menschlichen Kontrasten ausging, etwa zwischen den „Zanni“ (dem einfachen Volk) und den „Vecchi“ (der reichen Elite). Commedia dell’arte inspirierte Cerha im Alter von 88 Jahren zu einem neckischen, unterhaltsamen Stück, seiner Piccola commedia.

Außenansicht

Ferruccio Busoni, Orchestersuite zu Gozzis Turandot, Umschlag der Partitur, Breitkopf und Härtel, 1906

Die Verbindungslinien in Cerhas Œuvre sind gelegentlich weit gespannt. Mancherorts tauchen Phänomene früher Schaffenszeiten wieder auf, um unverhofft neue Impulse zu setzen – so auch im Fall der 2014 entstandenen Piccola commedia. In die Hände gerieten Cerha zu dieser Zeit die Theaterstücke Carlo Gozzis, einem der großen italienischen Dramatiker des 18. Jahrhunderts. Gozzis Spezialität waren Märchendramen („fiabe teatrali“). Angefangen mit Die Liebe zu den drei Orangen (1761) kleidete er innerhalb eines Zeitraums von nur wenigen Jahren neun weitere fantastische Geschichten für die Bühne aus, von denen einige später auch zu Opernstoffen wurden: Richard Wagner bediente sich für seinen Erstling Die Feen etwa bei Gozzis La donna serpente („Die Frau als Schlange“), Hans Werner Henze in den 1950er Jahren bei König Hirsch. Das weitaus bekannteste, zur Oper transformierte Märchenspiel sollte aber Turandot sein. Nicht nur Ferruccio Busoni musikalisierte Gozzis Theaterwerk – auch Giacomo Puccini tat Selbiges und hinterließ der Nachwelt ein Repertoirestück sondergleichen. Mit beiden Opern beschäftigte sich Cerha bereits sehr früh, genauer: Ende der 1940er Jahre, als er seine Doktorarbeit zum „Turandotstoff in der deutschen Literatur“ verfasste. Über Gozzis Turandot schrieb er gar ein eigenes Unterkapitel. Dort positioniert er den Dichter auch in der italienischen Theaterlandschaft und setzt ihn in Beziehung zur Commedia dell’arte, die Gozzi seinerzeit gegen modernisierende Bestrebungen in Venedig verteidigte.

Cerha, Der Turandotstoff in der deutschen Literatur, II.2 „Carlo Gozzis Turandot“, S. 95

Zwischen Cerhas Dissertationszeit und den Entstehungsjahren der Piccola commedia liegen mehr als 60 Jahre. Ihren hypnotischen Bann verloren Gozzis Stücke in dieser Zeitspanne jedoch nicht, im Gegenteil: Als Cerha zwei von ihnen (neben Turandot auch Der Rabe) wieder „mit Vergnügen“ las, erinnerte er sich „an die Faszination, die die Commedia dell’arte stets auf [ihn] ausgeübt hatte.“Joachim Diederichs: Friedrich Cerha. Werkeinführungen, Quellen, Dokumente, Wien 2018, S. 137 Das Leseerlebnis blieb (wie in vielen anderen Fällen) nicht ohne Folge und löste Klangfantasien aus: In seinem Kopf reifte eine Musik, die dem theatralen Spieltrieb nachspürte.

Brücke

Allzu geradlinige Entwicklungen stehen Cerhas Wesen fern. Es sind die Abstecher nach links und rechts, die seine Laufbahn charakterisieren. Oft entstehen aus ihnen Spannungszustände zwischen vermeintlich sich ausschließenden Positionen. „Ich hatte in meiner langen Entwicklung zweimal das Bedürfnis aus meiner Klangwelt auszubrechen und Direktheit, Spielfreude – wenn man will auch etwas ‚Hemdsärmliges‘ – in Zeiten subtiler Klangfantasien anzupeilen“, reflektiert der Komponist.Joachim Diederichs: Friedrich Cerha. Werkeinführungen, Quellen, Dokumente, Wien 2018, S. 129 „Das eine Mal geschah das in den“ 1980er Jahren: Damals setzte er sich mit originellen, landeseigenen Dialekttexten auseinander. Die bissigen Gedichte Ernst Keins führten ihn zu den beiden Keintaten. Hier wird erstmals die Schwelle zur unterhaltenden Kunst bewusst überschritten: Wiener Volksmusik und der Klanggeist städtischer Vergnügungsetablissements rumoren im Innern. Mit ähnlichen Mitteln arbeiten die zeitnah entstandenen Chansons. Sie „versuchen, mit drastischer, oft komischer Pointiertheit zeitgenössischer Literatur – vor allem der Wiener Gruppe – beizukommen.“

„Das zweite Mal meines Ausbrechens ereignete sich 2013/14“, erinnert sich der Komponist. „Plötzlich, ungeplant und unversehens, entstand die Musik zu einer imaginären Komödie für fünf virtuose Spieler“ – die Piccola commedia war geboren. Gleichwohl ist ihre überraschende Erscheinung anders einzuordnen als die der Keintaten und Chansons. Dort waren es Texte, die zum Durchbruch des Leichtfüßigen führten und den zeitgleich entstandenen, gewichtigen Opern (namentlich Baal und Der Rattenfänger) etwas Schmunzelndes entgegensetzten. Die kompositorische Auseinandersetzung mit der Wiener Volksmusik war jedoch eine anders gelagerte Gegenreaktion. Seine Beschäftigung mit außereuropäischen Musikkulturen hatte Cerha dazu bewogen, auch die Musikkultur des eigenen Landes unter die Lupe zu nehmen, sie gleichzeitig zu brechen und zu zelebrieren.

Auch die Piccola commedia ist das Ergebnis eines dialektischen Kreativitätsprozesses, in dem das Eine etwas völlig entgegengesetztes Anderes freisetzt. Tatsächlich scheint das Quintett eine Reaktion auf zwei unmittelbar zuvor entstandene, massige Orchesterstücke zu sein: Nacht (2011/13) und Eine blassblaue Vision (2013/14) stehen in der Cerha-spezifischen Tradition des Klangkomponierens. Der angestrebte Kontrast versteht sich so gesehen auch als Opposition zu einem exklusiven, von avantgardistischen Vorstellungen geprägten Musikbegriff.

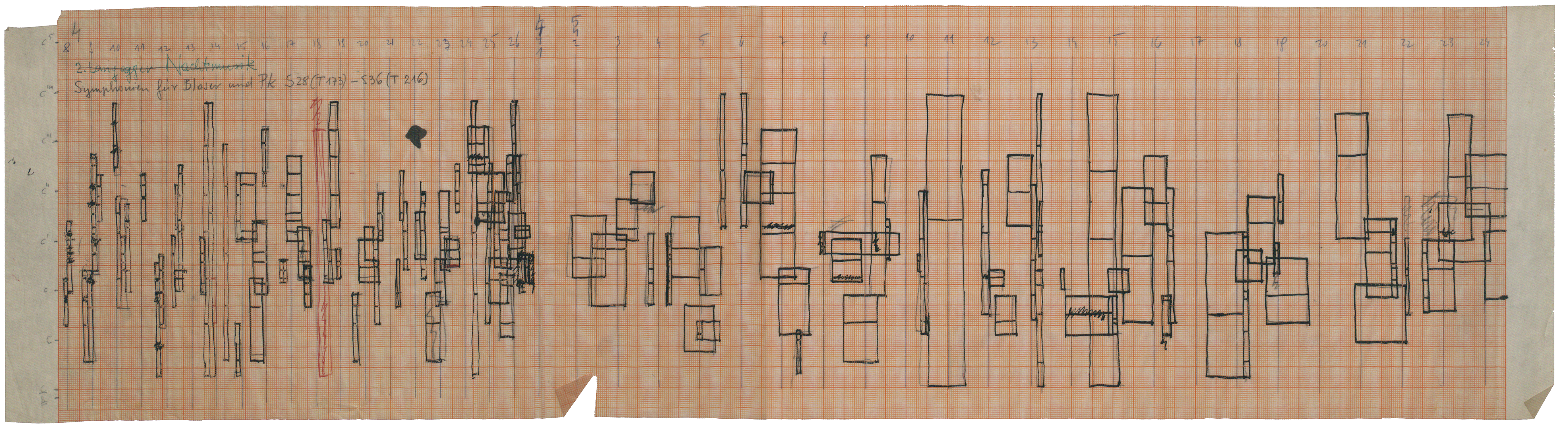

Bereits viel früher sind ähnliche Reaktionen Cerhas zu beobachten. Bildete die Arbeit mit Massenstrukturen um 1960 das Zentrum seines Komponierens, so schlug das Pendel wenig später in eine andere Richtung aus. Ein neues Ideal zeichnete sich ab: „Clarté“ – geschliffene statt unscharfe Konturen, Transparenz statt Verschleierung. In den Symphonien für Bläser und Pauken (1964) verwirklichte sich diese Vorstellung zum ersten Mal: Blockhaft, ohne feine Übergänge meißelt sich die Musik förmlich heraus. Mit Blick auf die grafischen Skizzen könnte man Cerhas Feststellung fast plastisch verstehen, „getrieben von einer Unruhe“ zu sein, „über der feinen Ausgestaltung eines Raumes nicht zu vergessen, wie ganze Städte gebaut sein könnten.“Schriften: ein Netzwerk, Wien 2001, S. 237 Gleichwohl sind die Symphonien ähnlich wie einige von Cerhas Klangkompositionen einem bestimmten Gestus verschrieben, auch sind sie orchestral gearbeitet. Die Piccola commedia geht viel später ganz andere Wege, ohne das Ideal der „Clarté“ aufzugeben.

Seit der Jahrtausendwende ist es zunehmend die Spielfreude an sich, die Cerha zu neuen Werken führt. Viele Instrumentalkonzerte entstehen kurz nacheinander und zelebrieren das virtuose Musizieren auf ihre je eigene Art (dennoch frei vom bloßen Selbstzweck). Auf der anderen Seite erlebt die Kammermusik neuen Auftrieb. In Duos, Trios oder Quartetten verwirklicht sich eine Lust an musikalischen ‚Gesprächen‘. Die Klangarchitektur tritt hier in den Hintergrund. Zentral wird „das Erlebnis des lustvoll vorwärtsdrängenden Spielens“, welches Cerha seit den 1950er Jahren „unter die Räder gekommen“Joachim Diederichs: Friedrich Cerha. Werkeinführungen, Quellen, Dokumente, Wien 2018, S. 129 sieht. Das Zurückerobern von Leichtigkeit, versinnbildlicht durch die Piccola commedia, geht nicht zuletzt auf Grunderfahrungen zurück, die dem Komponisten als praktizierendem Musiker (vor allem als Geiger) sein Leben lang zuteilwurden.

Innenansicht

Hinweis

Von der Piccola commedia besitzt das Archiv der Zeitgenossen bis heute leider keine Tonaufnahme. „Cerha Online“ appelliert deshalb an alle interessierten Interpret:innen und Programmplaner:innen, das Werk auf die Konzertbühne zu bringen. Wenn Sie einen Mitschnitt anbieten wollen, wenden Sie sich bitte an: cerha-online@donau-uni.ac.at.

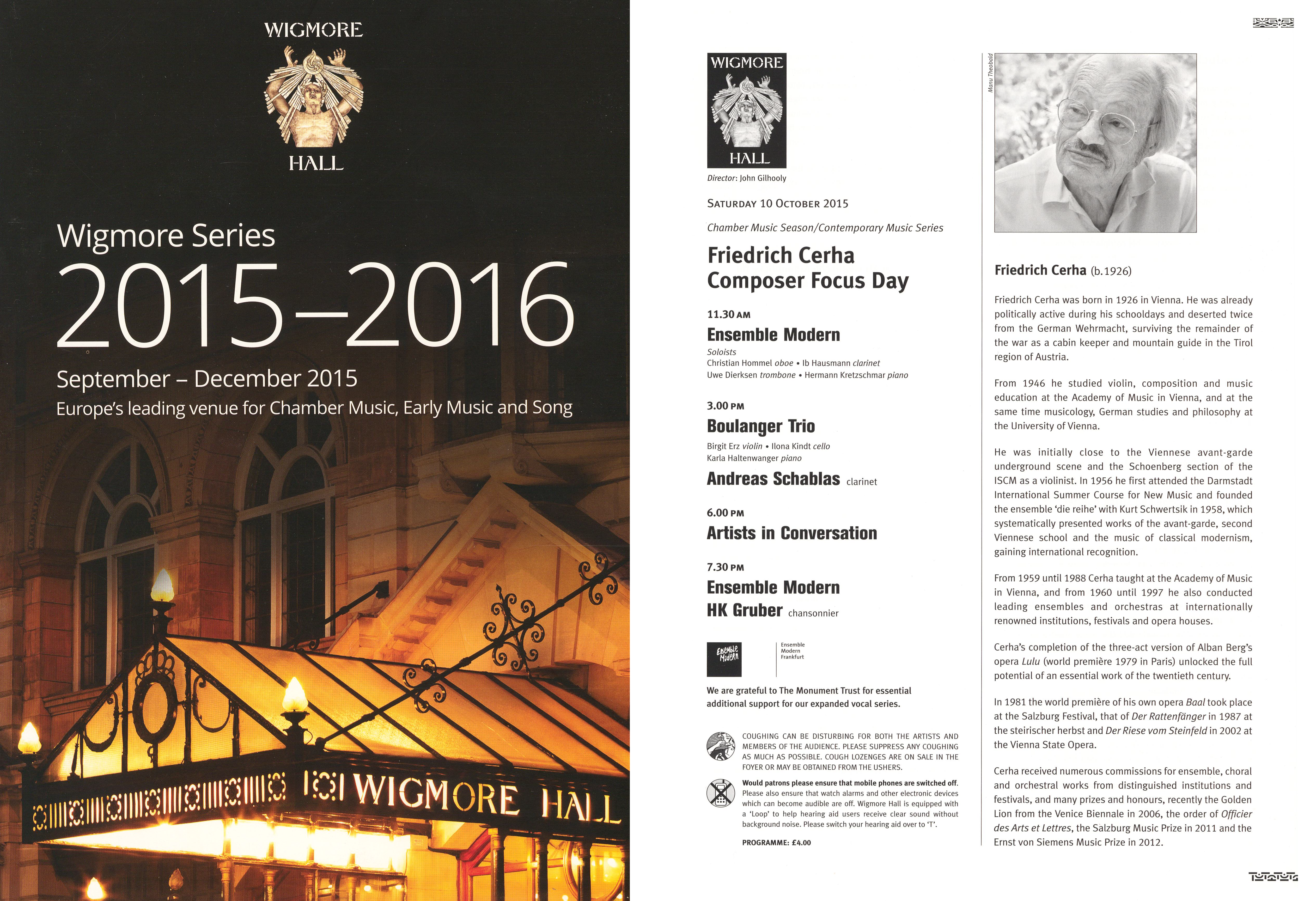

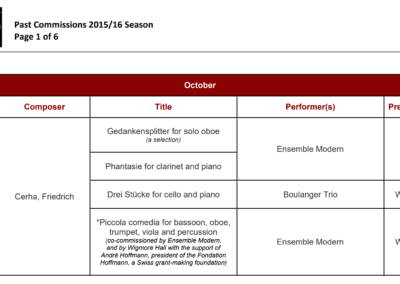

Die Geschichte der Piccola commedia führt nach London. Ihre Uraufführung erlebte sie nämlich in der Wigmore Hall, einem der – weltweit – akustisch nobelsten Konzertsäle für kleine Besetzungen. Unterstützt von der österreichischen Botschaft wurde hier am 10. Oktober 2015 der „Friedrich Cerha Day“ ausgerufen. Anlässlich des bevorstehenden 90. Geburtstag des Komponisten präsentierte man in zwei Konzerten einen Querschnitt seiner Kammermusik, vermittelt durch das Ensemble Modern. Ein Blick auf das Programm fördert die Verbindung der Piccola commedia zu einem viel früher entstandenen Werk zutage: der Konzertanten Tafelmusik aus den Jahren 1947/48. Rein äußerlich fällt die ähnliche Besetzung auf: Hier, in der Tafelmusik, vier Bläser (Oboe, Klarinette, Fagott, Trompete), dort, in der Commedia, fünf Instrumente (Oboe, Fagott, Trompete, Schlagzeug und Viola). Die weitläufigen und substanziellen Verzweigungen des Cerha’schen Œuvres sprechen dafür, dass es bei diesen oberflächlichen Parallelen allein nicht bleibt – eine Vermutung, die sich durch den Werkkommentar des Komponisten bestätigt. „Wie in der commedia dell’arte wird gern zitiert: Satie, Schubert, Eigenes aus meinen Chansons der Achtzigerjahre, ja es gibt sogar Assoziationen zur 1947/48 – also vor mehr als sechzig Jahren – entstandenen Tafelmusik.“Joachim Diederichs: Friedrich Cerha. Werkeinführungen, Quellen, Dokumente, Wien 2018, S. 137

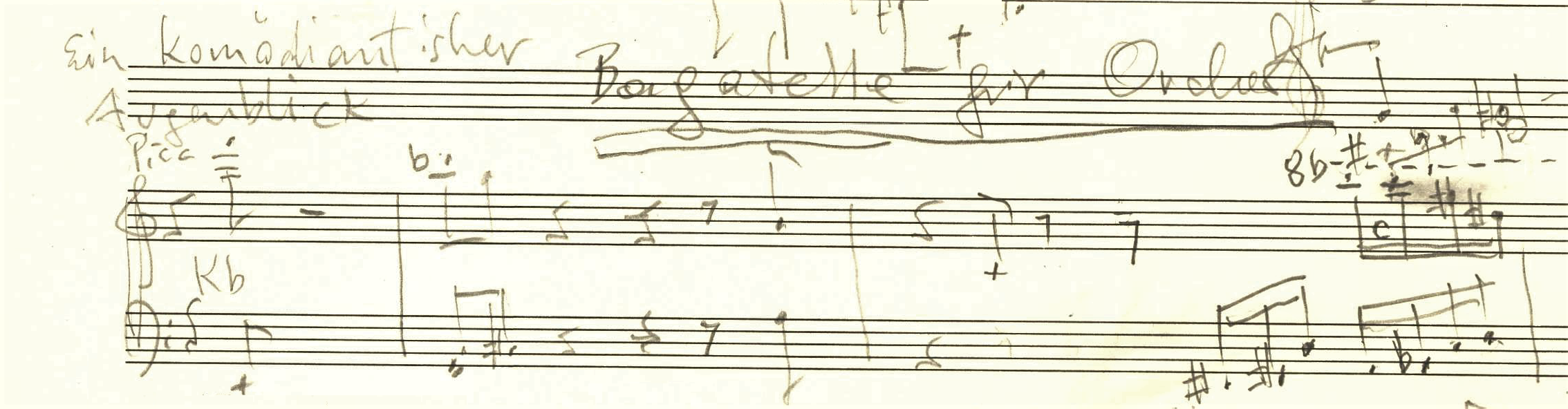

Verflochten ist die Piccola commedia doch mit noch mehr: So ist sie nicht nur ein Gefäß für präexistente Musik, sondern auch eine Keimzelle für Späteres. Als ‚Nachklänge‘ entstanden „auf der Basis des Materials“ noch 2014 zwei Ableger: eine Bagatelle, die „in der Form eines Potpourris“ Elemente der Commedia verbindet und das Vorspiel zu einer Komödie.Joachim Diederichs: Friedrich Cerha. Werkeinführungen, Quellen, Dokumente, Wien 2018, S. 137 Beide Stücke erweitern die Musik des Quintetts ins Orchestrale. Sie betonen zugleich die Bedeutung, die die Piccola commedia im Spätwerk des Komponisten einnimmt.

Cerha, Bagatelle für Orchester, Skizze, 2014, AdZ, 000S0186/1

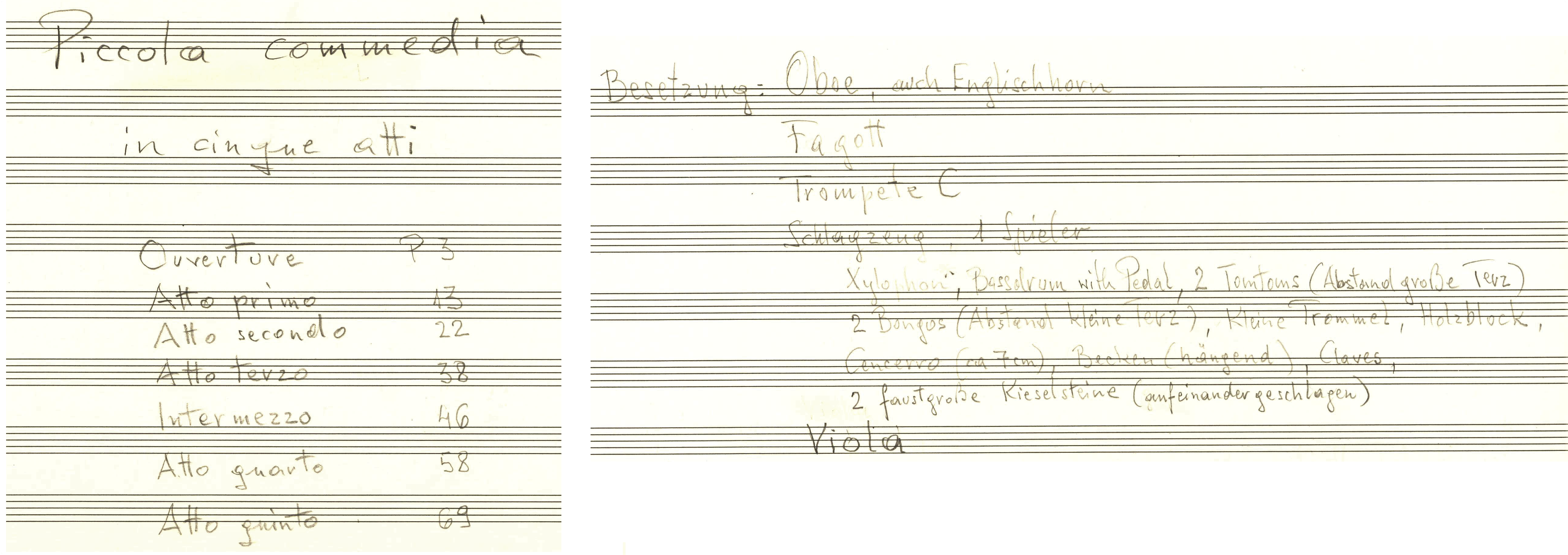

Schon die beiden Seitenstücke betonen Aspekte der Dramaturgie: Das Vorspiel zu einer Komödie kokettiert mit der Ouvertüre, die auch die Piccola commedia eröffnet. Die Bagatelle hingegen steht als „Potpourri“ in Verbindung zum von Cerha ebenfalls so bezeichneten Finalsatz. Im Gesamten ahmt die Komposition den Aufbau eines Theaterstücks nach. Es gibt (nach der Ouvertüre) fünf Akte und „zwischen dem dritten und vierten Akt ein ausgelassenes Intermezzo.“Joachim Diederichs: Friedrich Cerha. Werkeinführungen, Quellen, Dokumente, Wien 2018, S. 137 Angelehnt ist diese Konstruktion an den seit dem 17. Jahrhundert dominierenden, klassischen Dramenbau. Doch auch die Komödiendichter der römischen Antike (besonders Plautus und Terenz) folgten dem fünfaktigen Schema durchweg. Cerhas eigene inspirative Vorlagen – Gozzis Turandot und Der Rabe – umfassen ebenso fünf Akte. Die Einlage eines Intermezzos hingegen scheint bemerkenswert. In der Commedia dell’arte waren musikalische Einschübe durchaus üblich. Nicht selten wurden zwischen den Akten Lieder gesungen oder zu Musik getanzt. Eine solche klare Unterbrechungsfunktion wird dem Intermezzo in der Piccola commedia jedoch als musikalische Nummer innerhalb eines Musikstücks nicht zuteil. Die Beziehungen zum Gesamtstück sind eher gedacht: Da es kein Szenario und keinen Text gibt, ist es den Zuhörenden selbst überlassen, narrative Fäden aufzuspüren.

Cerha, Piccola commedia, Autograf, Sätze und Besetzung, 2014

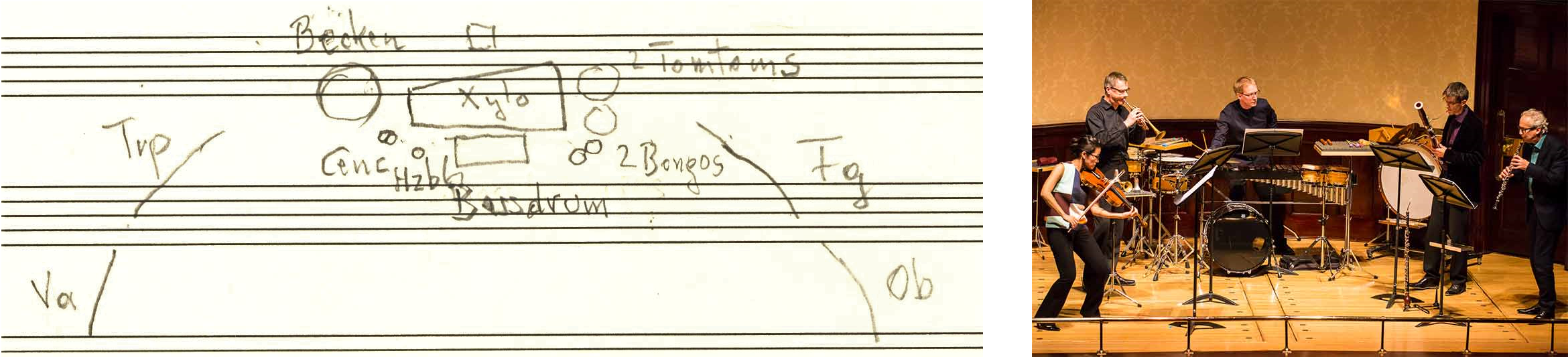

Piccola commedia, Aufstellungsskizze (l.) und Foto der Uraufführung (r.)

Dass die Commedia dell’arte für die Piccola commedia Pate stand, ist nicht nur an der äußeren Bauweise, sondern auch an der inneren Dramaturgie erkennbar. „Musik, virtuos, vergnüglich, frech, überraschungsfreudig – Zirkus“Joachim Diederichs: Friedrich Cerha. Werkeinführungen, Quellen, Dokumente, Wien 2018, S. 137 – so fasst der Komponist die Vorgänge selbst zusammen. „Nur der dritte Akt bedeutet ein Innehalten, Besinnen und Nachdenklichkeit.“ Die italienische Theaterform versuchte ebenso die Tragik, aber in erster Linie die Komik des Lebens auf der Schaubühne darzustellen. Ihre Themen sind zeitlos, verorten sich im Geflecht von Lebenslust, Intrigen, Liebeswerbungen und Klamauk. Zuvorderst fand sie „im karnevalistischen Weltempfinden ihren geistigen Nährboden“, zeitgeschichtlich im aufblühenden Humanismus der Renaissancezeit verhaftet, „die sich gegen […] die Herrschaft der Kirche und deren asketische Abkehr vom Leben auflehnte.“Ingrid Ramm-Bonwitt, Die komische Tragödie, Bd. 1: Commedia dell’arte, Frankfurt a.M. 1997, S. 18 Zum Kern des italienischen Volkstheaters gehört die Unterhaltung, während das Verhältnis zur Kunst ein ambivalentes blieb: Die Commedia dell’arte „hat ihre eigene in sich geschlossene Welt, in ihr entfaltet sich ein freies Spiel auf der Grundlage von Konventionen, aber auch mit starken Stilisierungen, und sie arbeitet dabei auf geradezu musikalische Weise mit Variationen bekannter Handlungsschemata und Szenen.“Wolfram Krömer, Die italienische Commedia dell’arte, Darmstadt 1976, S. 28

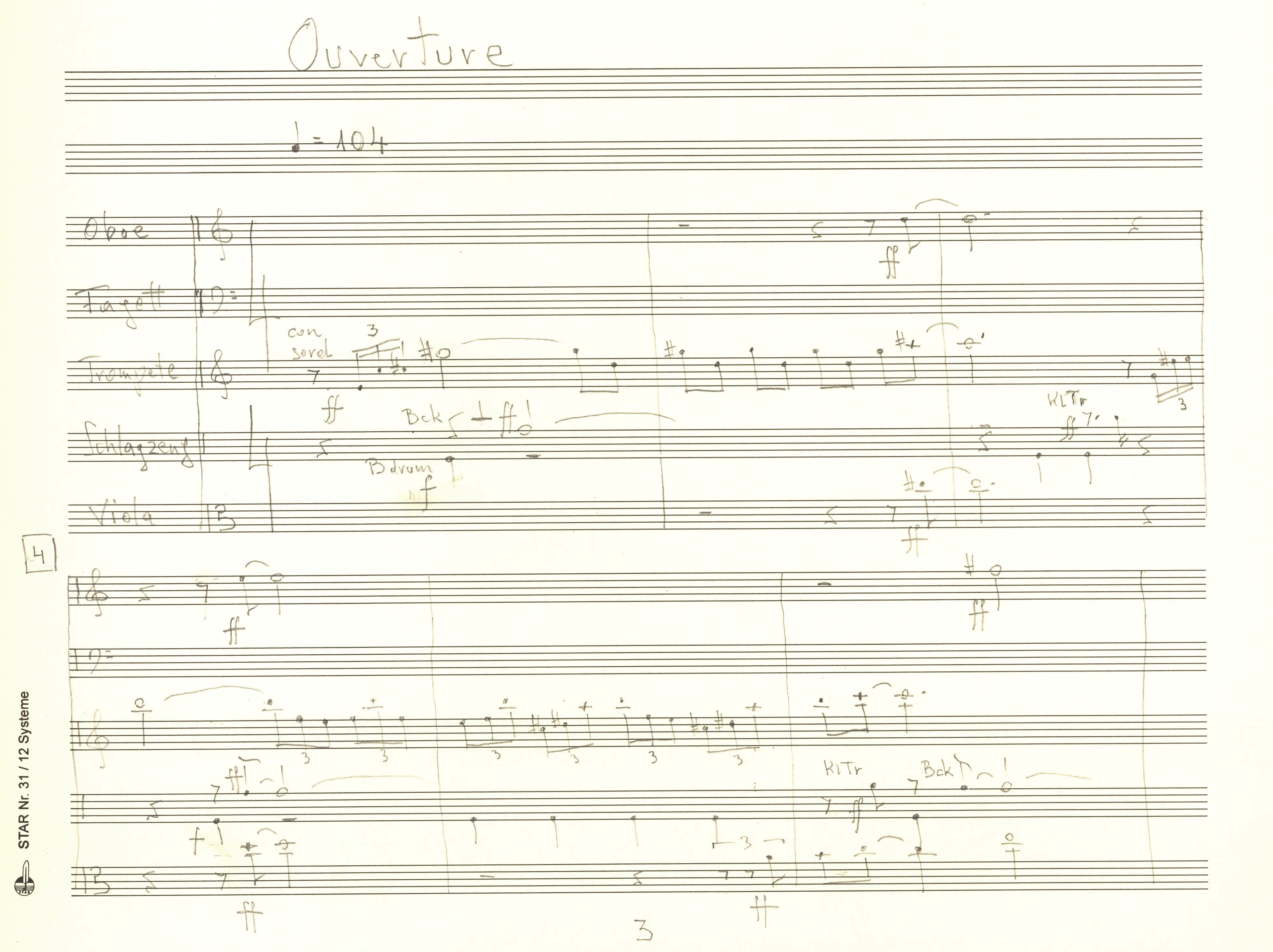

Die charakteristische, theatrale Struktur ist auch für Cerha wichtig. In der Piccola commedia tauchen durchweg Klanggesten auf, deren Ausdrucksqualität auf tradierter, musikalischer Zeichenhaftigkeit beruht. Schon die „Ouvertüre“ beginnt mit einer Fanfarenfigur in der Trompete – der imaginäre Vorhang wird geöffnet. Motorische Bewegungen schließen sich an – sie prägen das gesamte Stück und vermitteln die im Vordergrund stehende Körperlichkeit des Gesamtklangs. Angetrieben wird die Musik auch immer wieder von perkussiven Gebärden. Charakteristisch: Ein temporärer Puls im Schlagzeug. In der Ouvertüre wird er stampfend und kernig auf einer Bassdrum (mit Pedal) und zwei Tomtoms erzeugt. Im einzig ruhigen, dritten Satz kehrt er als weicher Xylofonklang wieder, hier „dumpf“ und „glockenartig“Cerha, Piccola commedia, Autograf, AdZ, 00000185/41, in kantablem Umfeld.

Cerha, Piccola commedia, Autograf, Ouvertüre, T. 1-6, 2014, AdZ, 00000185/3

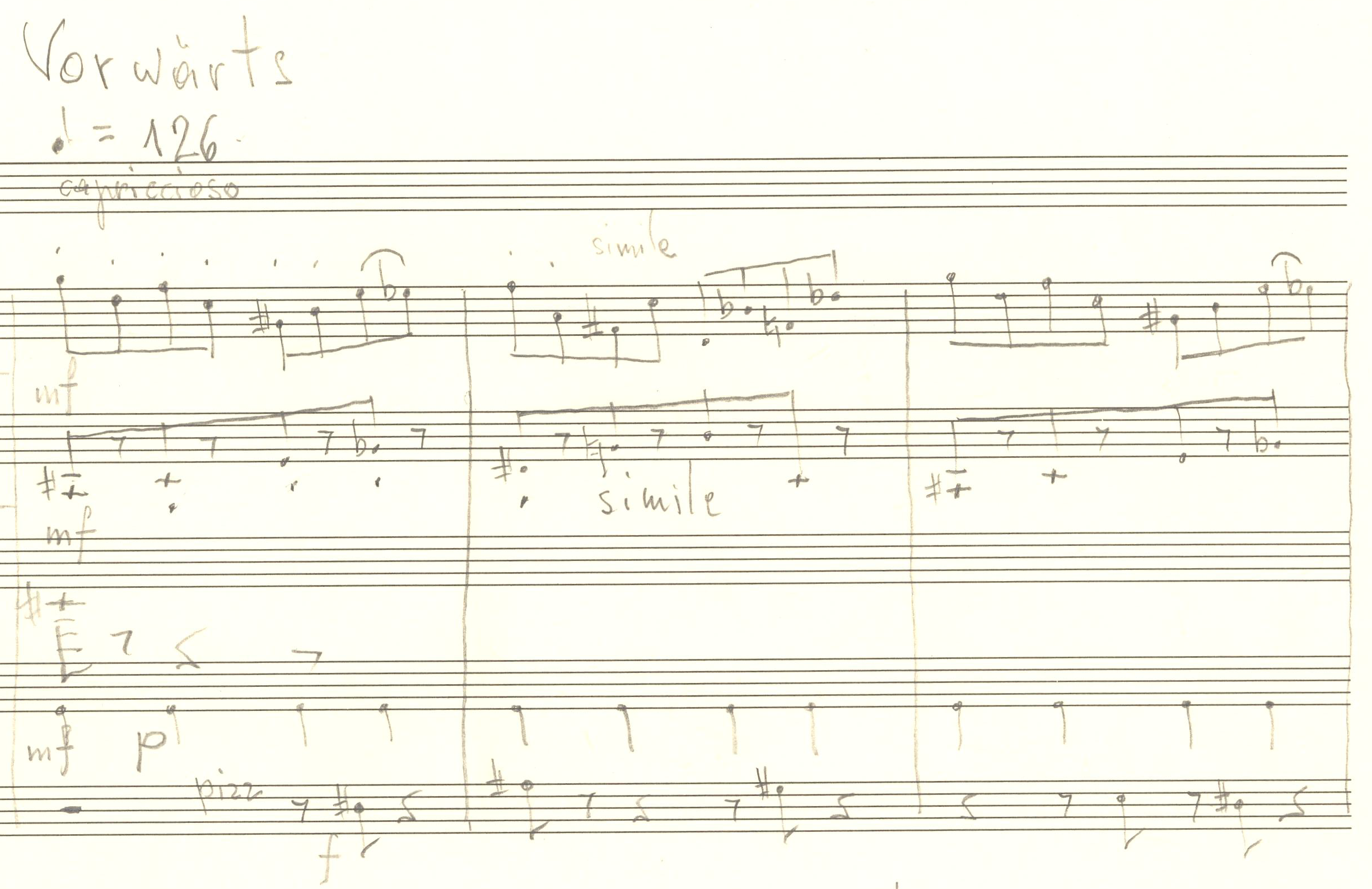

Nahezu typisch für die Piccola commedia ist ihre Launigkeit. In fast allen Sätzen bestimmen Tempowechsel und (manchmal neckische) Einschübe das Geschehen. Der musikalische Fluss läuft in der Tendenz nicht unentwegt und barrierefrei weiter, sondern wird immer wieder durch Seitengedanken kurzzeitig in andere Bahnen gelenkt, um entweder dort zu verharren oder zurückzukehren. Auf diese Weise bleibt die Klangentwicklung unvorhersehbar, ihre Momente frisch. Das daraus entstehende Spiel mit Erwartungen ist auch ein Spiel mit musikalischer Motorik. Rhythmusbetonung und lineare Bewegtheit bilden zwei Maxime des Stücks. Sie waren nicht nur zufällig auch im Neoklassizismus der 1920er Jahre kompositorische Ideale. Bewusst kokettiert die Piccola commedia stellenweise mit dem Stilempfinden der damaligen Zeit, der „distanziert-musikantischen Gesinnung“Schriften: ein Netzwerk, Wien 2001, S. 217 Strawinskys oder Hindemiths. Der Grund für die Nähe des Stücks zum sachlich-unterhaltsamen Idiom der ‚Goldenen Zwanziger‘ liegt auch in seiner Vorprägung durch die Konzertante Tafelmusik. Damals beschäftigte Cerha der neoklassische Stil in besonderem Maße, schließlich war dieser als einzige moderne Strömung im Nachkriegs-Wien präsent. Die motorische Eigenart der Piccola commedia, ihre Bewegungstypen und rhythmische Verzahnungen beschwören diese sehr frühe Phase in Cerhas Schaffen aus einem späten Blickwinkel.

Cerha, Konzertante Tafelmusik, Manuskript (Frühfassung), 1953, AdZ, 00000016/3

Cerha, Piccola commedia, Autograf, Ouvertüre, T. 51-53, 2014, AdZ, 00000185/11

Cerha, Divertimento, 1. Satz, Beginn

Hinweis: Das Divertimento ist ein späteres Arrangement der Konzertanten Tafelmusik.

Radio Symphonie Orchester Wien, Ltg. Friedrich Cerha, Produktion ORF Edition Zeitton 2001

Anderorts finden sich motorische Elemente dort, wo Solistisches exponiert wird – den Spieler:innen gibt Cerha zahlreiche Möglichkeiten, gelegentlich in den Vordergrund zu treten. Ein prägnantes Beispiel: Im Intermezzo ist es das Xylofon, das sich durch virtuose Läufe aus dem Gesamtensemble herauslöst. Seine charakteristische Figur schlingt sich um einen Zentralton, der in schnellem Tempo immer wieder angeschlagen wird. Aus dieser Kette lösen sich ab und an weitere, scharf akzentuierte Töne heraus. Schwindelerregende Läufe führen dann zu weiteren Ketten mit anderen Zentraltönen – Präzisionsarbeit für alle Interpret:innen. Die musikakrobatische Einlage steht den gelegentlich artistischen Intermezzi in der Commedia dell’arte nah. Im Spiel konnten alle möglichen Ausdrucksformen miteinbezogen werden – Körpertheater beherrschte die Bühne.

Die hölzernen Xylofongirlanden sind auch ein zentraler Bestandteil der auf der Piccola commedia basierenden Bagatelle für Orchester. Sie durchziehen das kurze Stück als wichtigstes Leitelement. Doch auch schon im 2007 entstandenen Konzert für Schlagzeug und Orchester bedient sich Cerha der Figur. Dort wird sie mit gleichsam expansiveren Mitteln im virtuosen Finale inszeniert.

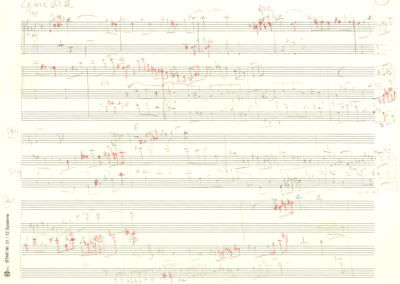

Cerha, Piccola commedia, Autograf, „Intermezzo“, T. 26-29, AdZ, 00000185/48

Cerha, Bagatelle für Orchester, Autograf, T. 9 f., AdZ, 00000186/4

Cerha, Bagatelle für Orchester, Xylofonpassage

Bamberger Symphoniker, Ltg. Jonathan Nott

(Mitschnitt der Uraufführung)

Mit freundlicher Unterstützung von BRKlassik

Die zahlreichen und bunten, in der Piccola commedia vorbeiziehenden Momente münden im letzten „Akt“ in ein „Potpourri“. Charakteristische Episoden treten erinnernd wieder in Erscheinung und werden zu einem neuen Stück zusammengeschmolzen. Das Kokettieren mit der Sphäre der Unterhaltungsmusik führt weit zurück in Cerhas Kindheit. Potpourris waren beliebte Musikformen des frühen Rundfunks gewesen, dem er in den 1930er Jahren lauschte. Um eine breite Hörerschaft anzusprechen, war es üblich, bekannte Melodien aus Opern oder Operetten aneinanderzureihen und mittels Übergängen zu verbinden – oftmals in mehr oder weniger freiwillig parodistischem Tonfall.

In Cerhas eigenem Œuvre rundet ein Potpourri bereits die 2006 komponierte Serenade ab. Dort wechseln sich munter Stimmungsbilder dreier vorausgegangener Sätze ab, ein „turbulentes Spiel mit einer Vielfalt von gegensätzlichen Elementen und Erinnerungen.“Cerha, Begleittext zu Serenade, AdZ, 000T0146/2 Dennoch erwächst aus diesem Verfahren mehr als bloßes Aneinanderreihen. Feine Übergänge und sich herauskristallisierende Verbindungen, angeregt durch eine hervortretende Mandoline, schnüren die Musik zusammen.

Cerha, Serenade, IV. Potpourri (Beginn)

Ensemble „die reihe“, Ltg. Friedrich Cerha, Wiener Konzerthaus, 2009

Wie das Potpourri der Serenade ist auch das der Piccola commedia ein Gebilde voller Dramatik. Überraschungen vermittelt die Musik durch amüsante Kapriolen. Sprunghafte Tempoanstiege auf der einen, im Sande verlaufende Beschleunigungen auf der anderen Seite. Momente der vorherigen Sätze werden geschickt für ein miniaturartiges Theaterfinale mit vielen Wendungen genutzt. Hier ist Platz für die Fanfaren und Trommelschläge der Ouvertüre, kurze ‚gesangliche‘ Einlagen, hüpfende Klangfiguren oder artistische Tonkaskaden. Selbst das Xylofon wird erneut ins Rampenlicht gerückt, um dessen Bravourstück noch einmal Revue passieren zu lassen. Cerhas Jonglieren mit den vielfältigen musikalischen Momenten steht im Zeichen einer virtuosen Improvisation mit bekannten Elementen. Auch in der Commedia dell’arte – die nicht zuletzt als Stegreiftheater berühmt war – kam dem freien Spiel eine große Bedeutung zu: Die Schauspieler:innen agierten ohne Skript, entlang einer nur grob festgelegten Handlung. Nur die Logik ihrer verkörperten Figuren begrenzte den Spielraum.

Cerha, Piccola commedia, Autograf, Potpourri, T. 1-3, AdZ, 00000185/69

Die Musik der Piccola commedia ist (im besten Sinne) eine freie Musik – nicht nur wegen ihres improvisatorischen Spieltriebs, sondern auch aufgrund der dahinterstehenden, ungezwungenen Haltung. Dass der „Rückgriff“ auf eher traditionelle Gesten „gegen derzeit herrschende ‚Regeln‘ der Ästhetik verstieß“, sei ihm während des Komponierens klar gewesen, so Cerha.Joachim Diederichs: Friedrich Cerha. Werkeinführungen, Quellen, Dokumente, Wien 2018, S. 137 Darum kümmerte er sich wenig: „Seinerzeit habe ich eine avantgardistische Entwicklung vorangetrieben, aber ich habe mich nie um eine Doktrin gekümmert und niemals eine These dogmatisiert. Und jetzt hat es mir gefallen, dieses Stück zu schreiben.“