Baal

Von der mystischen Natur

Baal

Der Aussteiger

Exercises

Monumentum

Friedrich Cerha, Baals Frauen, 1964

Mischtechnik auf Holz, 38,5 x 91,5 cm

Brechts „Baal“ beschäftigte Cerha ab den frühen 1960er Jahren nicht nur als Text und musikalische Vorlage. Auch malerisch setzte er sich mit dem Stoff auseinander. Das Bild Baals Frauen abstrahiert das Schicksal der Frauenfiguren im Drama: Die geschundenen Wesen werden durch ein deformiertes Relief ausgedrückt. Darüber hinaus wohnt im Material selbst eine besondere Ausdrucksqualität. Cerha notiert 1968: „Es hängt seit einigen Jahren im Freien; die Farben springen, blassen aus, das Holz verwittert, es wird naturähnlich: Baal sinkt, Baal löst sich auf.“

Bildquelle: Archiv der Zeitgenossen

Natur und Mensch im Spannungsverhältnis –

das ist eines der großen Themen in Cerhas Oper Baal.

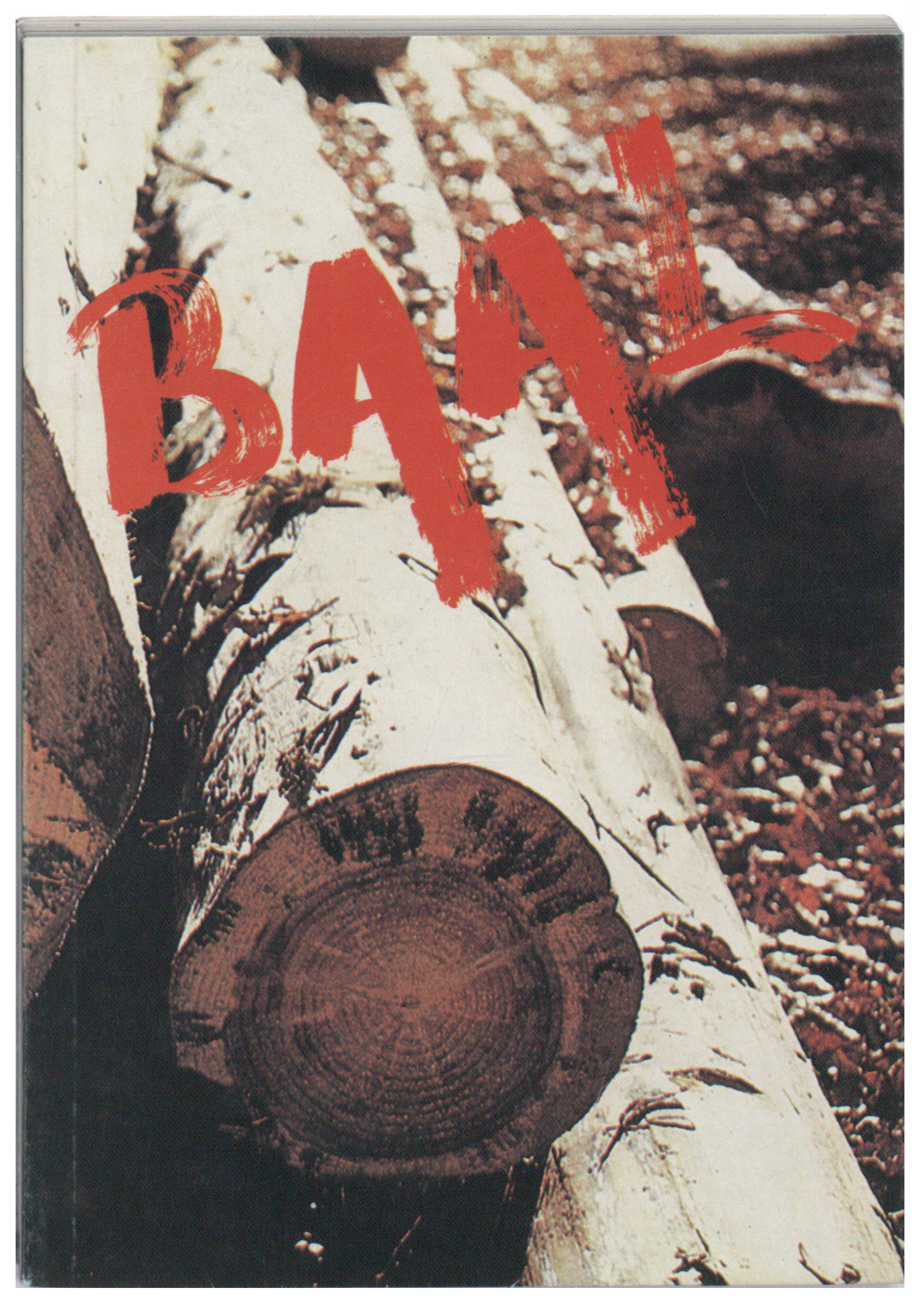

Unter den Werbeträgern zu Baal bildet das Plakat des Theaters Krefeld/Mönchengladbach eine Ausnahme. Während die meisten von ihnen den ‚Titelhelden‘ zeigen, erzählt es in bildhafter Form den Plot der Oper: Baal, ein junger Dichter und Liedermacher, könnte mit seinem Talent viel erreichen. Weil es ihm jedoch widerstrebt, anderen zu gefallen, provoziert er und gerät so zunehmend in die Rolle eines Außenseiters. Diese Grundkonflikt spiegelt das Plakat wider: Baal befindet sich wie die Baumgruppe allein auf weiter Flur, unangepasst, knorrig, doch lebt er urwüchsig und seiner Natur entsprechend: in einem gleichförmigen, künstlich zurechtgestutzten Umfeld.

Außenansicht

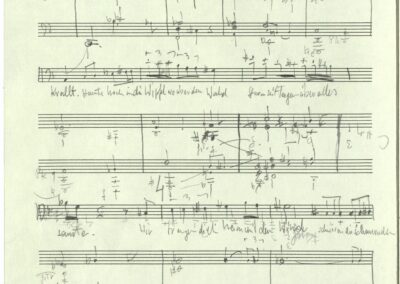

Cerha, Baal-Gesänge, 1981, Sommerlied (Ausschnitt), AdZ, 00000083/56

Cerha, Baal-Gesänge, Nr. 3 ("Sommerlied")

RSO Wien, Ltg. Friedrich Cerha, Theo Adam (Bass), Produktion ORF 2006

Das „Sommerlied“ aus Cerhas Baal-Gesängen – es zeigt eine andere Seite der ersten Opernfigur des Komponisten, als jene, die allgemein aus Brechts frühem Stück über „den Bösen, den Asozialen“Schriften: ein Netzwerk, Wien 2001, S. 85 bekannt sind. Nicht grob und abweisend, sondern sanft tritt Baal in Erscheinung. Er zieht als Naturpoet durch die Landschaft und nimmt seine Umgebung in urromantischer Manier mit allen Sinnen auf. In seiner Fantasie verschmilzt er mit ihr: Die „Haare glänzen wie gelber Weizen“, die inneren Empfindungen gleichen dem „Ächzen der Kornfelder, wenn sie sich unter dem Wind wälzen“. Obwohl es das „Sommerlied“ aus „dramaturgischen Gründen“Schriften: ein Netzwerk, Wien 2001, S. 245 nicht in die Oper schaffte, steht es doch für einen ihrer bedeutendsten Themenkomplexe. Abgesehen vom im Kern liegenden Problemkreis des Spannungsverhältnisses zwischen Individuum und Gesellschaft, dessen Beleuchtung Cerha primär zur Ausarbeitung der Oper antrieb, war es auch Baals tiefe Verwurzelung in der Natur, die auf persönliche Resonanz stieß.

Cerhas eigene Naturverbundenheit gehört zu seinen prägendsten Wesenszügen.Lothar Knessl, „Versuch, sich Friedrich Cerha zu nähern“, in: Schriften: ein Netzwerk, Wien 2001, S. 10 Dass er sich in Baals Grundbedürfnis, in der kosmischen Gesamtheit der Natur als einzelnes Lebewesen aufzugehen, selbst wiederfand, ist eines der zentralen Identifikationserlebnisse, das die Oper gedeihen ließ. Es knüpft an die existenziellen Erfahrungen mit der Natur an, die Cerha nach seinen Fahnenflüchten im Zweiten Weltkrieg in der abgeschiedenen Bergwelt zuteilwurden. Sein späterer Schüler Georg Friedrich Haas hielt fest, wie sich diese zutiefst persönlichen Erlebnisse später in Baal niederschlugen:

Viel später, in der Oper Baal, wird er diese Energie der Naturgewalten besingen. Nein – er schrieb keine romantischen Alpensymphonien und keine Musik über irgendwelche Haine und Fluren. Aber ich erinnere mich noch heute, wie rätselhaft tief mich jene Szenen in Baal bei der Uraufführung 1981 berührten. Hier war spürbar: Da spricht jemand, der Natur nicht als Tourist konsumiert hatte, sondern der sie als einzige Möglichkeit des Überlebens erspürt und erlitten hatte.

Georg Friedrich Haas

„Ohne ihn wäre ich ein Anderer geworden. Friedrich Cerha zum Geburtstag“, Text für das Klangforum Wien, https://issuu.com/klangforumwien/docs/agenda_2015_2016.

Baal, so Cerha, habe ihm nähergelegen, „als modische Konstruktionen, in denen uns aktuelle Probleme wie die allgegenwärtige Information über sie so gern glatt durch die Gurgel rutschen“. In ihm sah er ein „unwandelbares Urbild“ – eines, das „verkrallt in Erde und Leben“ existierte und „ihrer Schönheit“ zugleich ausgeliefert war.

Brücke

Baal, Brechts erstes Drama, ist nicht bloß ein Text, sondern ein Textcorpus, der aus fünf Versionen besteht. 1918 schrieb der junge Schriftsteller die erste Fassung nieder, um sie nur ein Jahr später zu einer zweiten Fassung umzuarbeiten. Drei weitere Versionen folgten, deren letzte erst 1955 erscheinen sollte, ein Jahr vor Brechts Tod. Cerhas Anliegen, sich als Komponist an Baal zu versuchen, verlangte von ihm, den Text zu reduzieren. Statt sich jedoch für eine Fassung zu entscheiden, ließ er in das Libretto Elemente aus allen Fassungen einfließen. Indem er die Episoden des Dramas enger zusammenrückte, spannte er zudem „Brechts lockeren dramatischen Faden“Barbara Zuber, „Herausforderung ‚Baal‘ – Friedrich Cerha und Bertolt Brecht“, in: Matthias Henke und Gerhard Gensch (Hg): Mechanismen der Macht. Friedrich Cerha und sein musikdramatisches Werk (= Schriften des Archivs der Zeitgenossen 1), Innsbruck/Wien/Bozen 2016, S. 129-152, hier S. 133. Cerhas erster Baal-Interpret, der Bassbariton Theo Adam, studierte für die Vorbereitung auf seine Rolle die verschiedenen Fassungen. In einem Hörfunkinterview bezeugte er Cerhas Raffinesse bei der Textauswahl.

Theo Adam über Brechts und Cerhas Baal

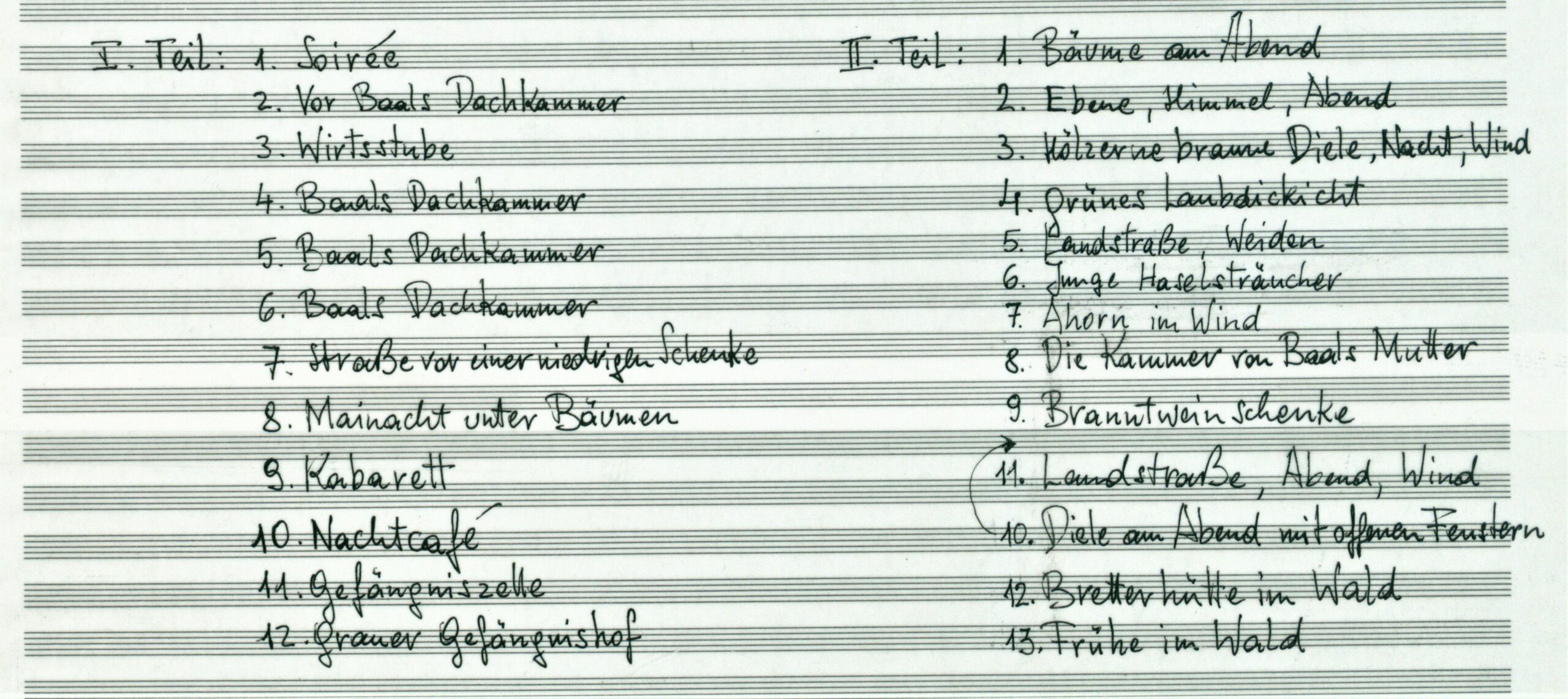

Aus der Verschmelzung der fünf Fassungen entstanden schließlich zwei Opernakte mit 25 Szenen. Sie beleuchten Baals Schicksal und die zunehmende Unvereinbarkeit des kompromisslosen Individualisten mit der ausbeuterischen Gesellschaft. Die Natur als Sehnsuchtsort tritt dramaturgisch mehr und mehr in den Vordergrund. Spielt der erste Teil (12 Bilder) noch größtenteils im städtischen Raum, beginnend im Salon des Großkaufmanns Mech, so ist der zweite (13 Bilder) von zahlreichen Natur- und Pflanzenszenerien bestimmt – von Szenerien, die „Bäume am Abend“, „Grünes Laubdickicht“, „Junge Haselsträucher“, „Ahorn im Wind“ oder „Frühe im Wald“ überschrieben sind. Der Grund für diese Ortsverlagerung liegt in Baals Vorsatz, der zivilisierten Gesellschaft zu entfliehen – eine Parallele zu Cerhas eigener Biografie, hatte er sich doch während des Zweiten Weltkriegs in den Tiroler Alpen eine ‚Auszeit‘ von der Zivilisation genommen. Baal, der im ersten Akt noch versucht, alternative Wege in der Gesellschaft zu finden, bricht schließlich aus: Nach einem skandalträchtigen Auftritt in einem Kabarett entflieht er dem Theater, um als Holzfäller zu arbeiten – ein zynisches Detail, denn im ersten Akt rebelliert er entschieden gegen das Abholzen: Er beobachtet in dieser Szene den alten Fronleichnams-Brauch, junge Birken – Symbole des Frühlings – zu fällen, die den Prozessionsweg schmücken sollen. Die holzfällenden „Buben“ beschimpft er jedenfalls heftig: „Junge Bäume abschlagen! Welche viehische Rohheit!“

Cerha, Baal, Autograf 1981, Szenenanordnung

Der naturnahe zweite Akt entspricht Baals Sehnsucht nach innerer Ruhe. Immer wieder tauchen idyllische Schilderungen auf, beispielsweise im vierten Bild, wenn Baal und sein Gefährte Ekart im Dickicht liegen und aus geschützter Warte die vorbeiziehenden Wolken beobachten. Es deutet sich jedoch an, dass die entfalteten Sehnsüchte unerfüllt bleiben. Das von Baal besungene „Land, wo es besser zu leben ist“ und der Traum „von einer kleinen Wiese mit blauem Himmel drüber und sonst nichts“ entpuppen sich als unerreichbare Utopien. Nachdem Baal seinen langjährigen Freund Ekart impulsiv erstochen hat, wandelt sich der Wald zum tragischen Schauplatz auch für sein eigenes Schicksal. Die morbide Sphäre des Waldes steigert sich bis zu Baals einsamem Tod, begraben von „Blattleichen“, wie es in einem seiner Lieder heißt.

Innenansicht

Cerha über die Musikschichten in Baal

Cerha, Radiogespräch über „Baal“, weitere Angaben unbekannt,

AdZ, CER-S1_28K

Im Falle Baals ist eine strikte Trennung von musikalischen Schichten, wie sie etwa für Netzwerk angebracht ist, wenig sinnvoll. Zu sehr „durchdringen“Friedrich Cerha, Schriften: ein Netzwerk, Wien 2001, S. 244 sich hier die Möglichkeiten. Übergänge und Verwandtschaften von Material tragen zum organischen Charakter der Musik bei, die rankenartig und pflanzenhaft verflochten erscheint. Dennoch lassen sich wie Cerha in den Schriften ausführt, drei Strukturformen unterscheiden.

Geflechte, Felder von dicht aneinanderliegenden Tönen für den Bereich des Naturhaften – auch des Undurchschaubaren, Mythischen, in den das Leben eingebettet ist. Expressive Akkordik schlägt in Farbe um, wo Töne dicht aneinanderliegen; in Farbfeldern entstehen umgekehrt Schwerpunkte, von denen aus das Geschehen in bestimmte Richtungen drängt: Aus Schillerndem, Urgrundhaftem, das viele Möglichkeiten birgt, lösen sich bestimmte, die Konsequenzen bringen und fordern. Polyrhythmisches Über- und Nebeneinander, auch manchmal formelhaft-aleatorisch Wiederholtes prägt den Bereich des „Gesellschaftlichen“, der außerhalb von Baals eigentlichen Interessen liegt. Er spricht, während ihn die Gesellschaft umschwärmt, und beginnt erst zu singen, wo er innerlich beteiligt ist. Melodisch-Harmonisches herrscht im Bereich individuellen Ausdrucks: Expressiv-formaler Eigenwert wächst aus der Deklamation.

Friedrich Cerha

Schriften: ein Netzwerk, Wien 2001, S. 244

Über sein Verständnis der Natur in Baal verrät Cerhas Beschreibung zweierlei. Aus kompositionstechnischer Hinsicht verweisen die dichten Tongeflechte auf die Musikgeschichte des 20. Jahrhunderts. Mit ihnen schließt Cerha an seine eigene Entwicklung an. Die Gestaltung neuartiger Texturen mit quasi undurchdringlichen, räumlich anmutenden Flächen stellte Ende der 1950er Jahre eines seiner Kernanliegen dar, wie seine innovativen Klangkompositionen Fasce, Mouvements oder Spiegel bezeugen. Dass deren „archaische Welt“In einem Text zu Fasce beschreibt Cerha die dortige Klangwelt als eine „archaische“. Vgl. Cerha, Manuskript zu Fasce WV 56, AdZ, 000T0056/5 in Baal zur Darstellung des „Naturhaften“ dient, verweist aber noch auf einen anderen Tatbestand: Das „Naturhafte“ hebt hier nicht nur auf Äußerliches ab, wenngleich die Szenerie derlei nahelegt. Vielmehr ist es auch sinnbildlich gemeint: als Absonderung vom konkret Weltlichen, als Brücke zum Transzendentalen, zum unergründlichen Ursprung des Seins, dessen musikalische Entsprechungen das Schemenhafte und eng Verschlungene sind. Dass solche Qualitäten den zweiten Akt mehr und mehr bestimmen, sagt also auch etwas über Baals Abkehr vom Weltlichen aus. Während er im ersten Teil noch mit seiner Rolle in der Gesellschaft hadert, es anfangs noch Auswege für ihn zu geben scheint, verflüchtigt sich dieser Eindruck im Folgenden. Baal entscheidet sich gegen seinen Verbleib in der Gesellschaft – und damit gegen seinen Verbleib in der Welt überhaupt.

Der Wald dient nicht zuletzt als Gegenwelt zur menschlichen Kultur, wie ein Gespräch Baals mit Ekart bestätigt, das geradezu prophetisch nicht nur die Klimakrise vorwegnimmt: „In 49 Jahren kannst du das Wort ‚Wald‘ ausstreichen“, sagt Baal zu seinem Freund, um die Naturfeindlichkeit des Menschen anzuklagen.

Produktion Neue Oper Wien (2011),

Sébastien Soulès (Baal), Michael Wagner (Ekart),

amadeus ensemble Wien, Ltg. Walter Kobéra,

Inzenierung: Leo Krischke

Als poetischer Ort steht der Wald jedoch nicht bloß für die innere Einkehr, im Gegensatz zum zermürbenden Mahlwerk der menschlichen Gesellschaft. Er signalisiert auch Baals Verlassen der irdischen Welt, seinen Tod. Demnach knüpft Baal an eine tradierte Metaphorik an, etwa an die romantische Todessehnsucht, als deren Symbol nicht selten der Wald dient. Verbindungen lassen sich aber auch zum Expressionismus erkennen, der Brechts Baal mehr als deutlich grundiert, wie man an Arnold Schönbergs 1909 vollendetem Monodram Erwartung ablesen kann. In ihm irrt eine junge Frau, von dunklen Ahnungen getrieben, durch einen nächtlichen Wald, um ihren Geliebten zu suchen. Am Ende aber findet sie nur seine Leiche.

Auch in Baal verbündet sich das Assoziationsfeld „Wald“ mit dem Morbiden, ja, mit einem Todestrieb, dem sich die Titelfigur gelegentlich in beängstigender Sinnlichkeit verschreibt. So gibt es in der Oper mehrere von Brecht als „Lieder“ betitelte Gedichte, die den Wald und die Natur als Bild aufgreifen – Vorahnungen, die Baals Tod beschwören und bisweilen an mythische Erzählungen oder Naturfabeln erinnern:

Mainacht unter Bäumen (Akt 1, Bild 8)

Produktion Neue Oper Wien (2011),

Sébastien Soulès (Baal), Belinda Loukouta (Sophie),

amadeus ensemble Wien, Ltg. Walter Kobéra,

Inzenierung: Leo Krischke

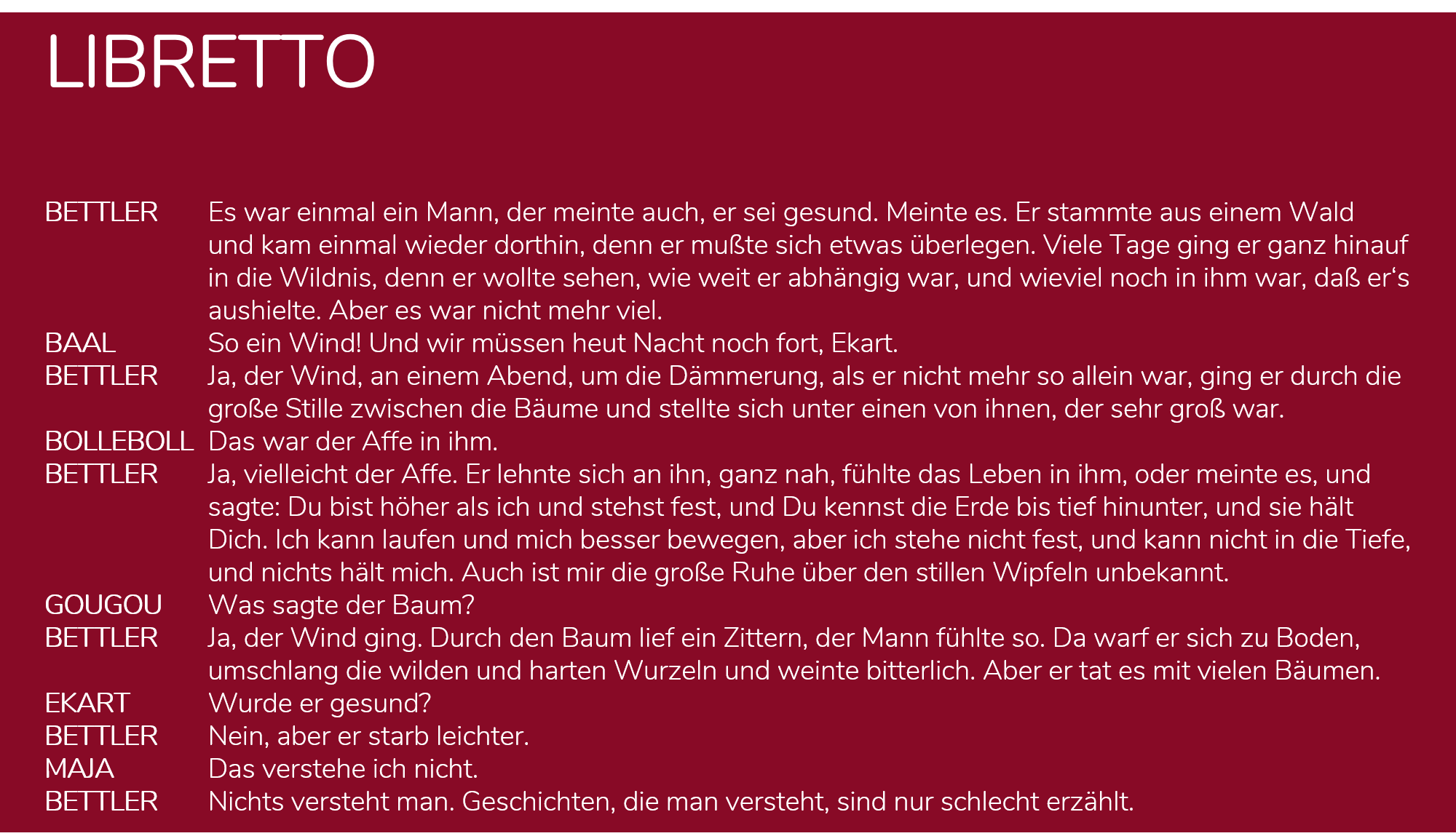

Kontext

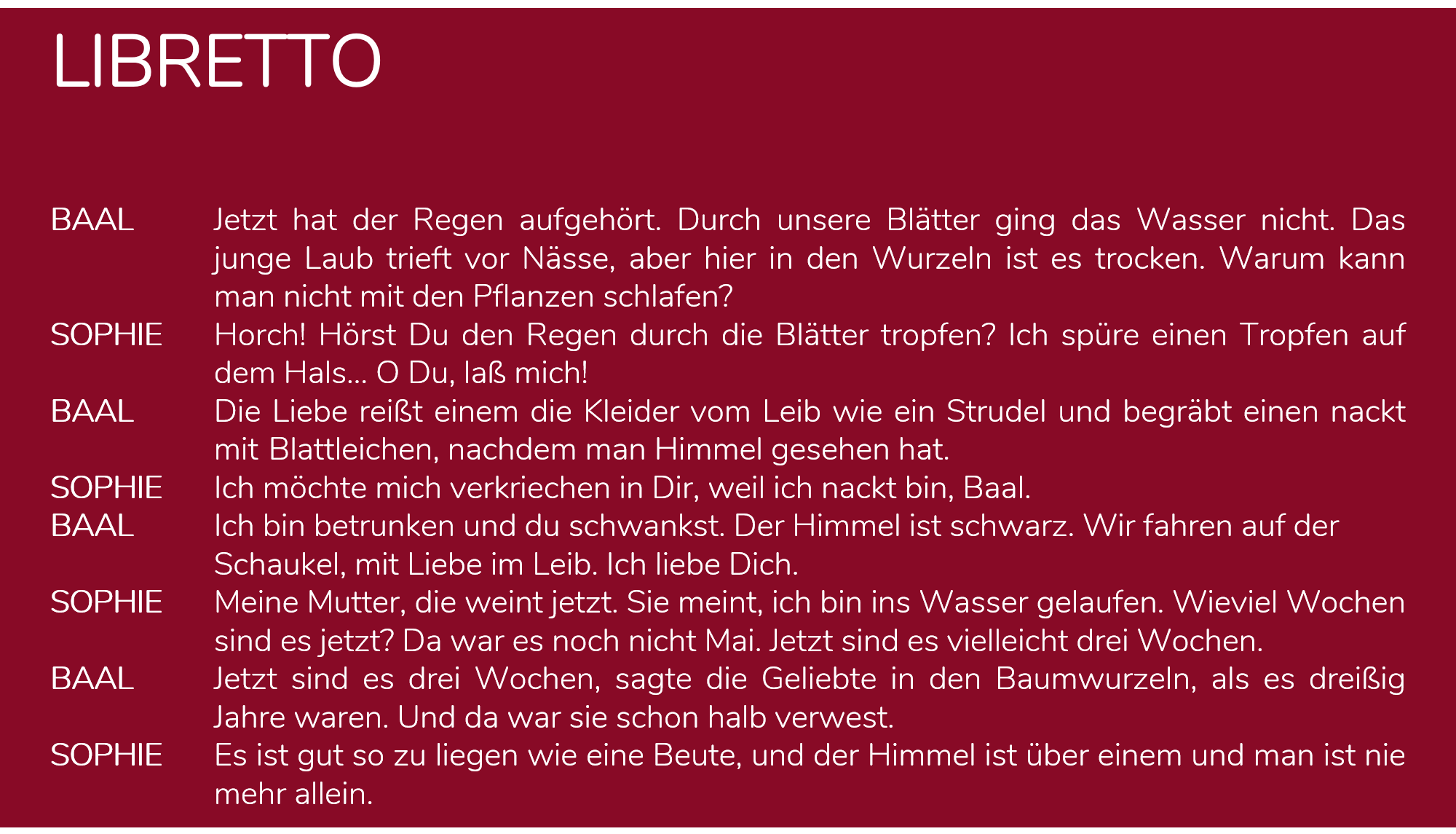

Die „Mainacht unter Bäumen“ (Szene 8) ist innerhalb des ersten Akts einer der ruhigsten Abschnitte. Zwei hoch lebendige Szenen rahmen ihn ein: In deren erster, dem siebten Bild, gerät Baal in einen selbst verursachten, tumultuarischen Konflikt mit einer vorbeiziehenden Fronleichnamsprozession. In der neunten Szene tritt er in einem Kabarett auf und singt dort sein „Loblied auf den Abort“, ehe er abermals einen Eklat auslöst, um anschließend mit seiner Gitarre unter dem Arm zu entfliehen. In der „Mainacht“ liegt Baal mit Sophie, seiner frisch eroberten Geliebten, in trauter Zweisamkeit unter einem dicht belaubten Geäst. Es entfaltet sich eine Liebesszene. Sie ist aber nicht ungetrübt. Denn beide sprechen auch vom Tod und ihrer eigenen Vergänglichkeit.

Natur

Der Naturbezug in „Mainacht“ äußert sich auf zweierlei Weisen: als äußere, physisch fassbare Natur und als innerlich erlebte, gewissermaßen symbolische Natur. Im Setting der Szene zeigt sich die Natur zunächst als Schutzraum: Das Blätterdach der Laubbäume bewahrt Baal und Sophie vor dem Regen, der gerade nachlässt, als die Szene beginnt. Gebettet auf den trockenen Wurzeln sind Baal und Sophie von der Umwelt abgeschottet. Das Liebesversteck mag an den „Garten mit hohen Bäumen“ aus Wagners Tristan und Isolde erinnern, einen von Ort und Zeit losgelösten, fast metaphysischen Locus amoenus.

Zugleich regt der naturhafte Ort Baal zu morbiden Fantasien an. Die Liebe würde einem wie „ein Strudel“ die Kleider vom Leib reißen und „einen nackt mit Blattleichen“ begraben. So verwandelt sich die idyllische Mainacht auch zu einem imaginären Liebesgrab – Tod und Liebe begegnen sich auf sinnliche Weise.

Musik

Mit ihrem lichten Klangbild erinnert die Szenenmusik an Cerhas „Sommerlied“, in dem ebenso das Einssein mit der Natur besungen wird. In den „Baal-Gesängen“ ist dieses von atmosphärisch konträren Liedern umgeben und zeigt durch seine Isolation so auch die Gefährdung der Natur auf – ein Merkmal, das auch der „Mainacht“ zueigen ist, sieht sie sich doch von zwei aufrührerischen, städtischen Bildern gewissermaßen umzingelt.

Oberflächliche Tonmalerei vermeidend illustriert Cerha die poetisch überhöhte Naturszenerie der „Mainacht“. Ein Solohorn leitet „wie aus weiter Ferne“ von dem erwähnten Tumult bei der Fronleichnamsprozession zur Ruhe der Zweisamkeit über, die überwiegend hohe Streicherklänge untermalen. Helle, subtile Orchesterfarben lassen insgesamt eine mondlichte Klangaura entstehen. Im grundierenden Streicherklang, der – ähnlich wie in Monumentum – den Verästelungen der Baumkronen entspricht, verfangen sich kürzere Tonsplitter. Unregelmäßige Wiederholungen derselben Töne vereinen sich mit anderen Stimmen zu einem klanglichen Abbild der tropfenden Blätter, das Harfe, gezupfte Geigen, Marimba nebst Tempelblöcken mit einem hölzernen Knistern und antike Zimbeln mit ihrem aufblitzenden Kolorit gestalten.

Ungeachtet der Idylle thematisiert die Musik aber auch, der Textvorlage entsprechend, den Gegensatz von Diesseitigkeit und Entrücktheit – besonders deutlich nach Baals Ausruf „Ich liebe dich“, der in märchenhaften, beinahe zum Stillstand kommenden Geigenakkorden nachklingt. Sophies Erinnerung an ihre Mutter schließt sich an, trübe Gedanken, die von dunkel abschattierten Bläsern kommentiert werden. Doch übernehmen die hohen Streicherklänge bald wieder die Regie, um das lichte Ende herbeizuführen, indem sie und Sophies Worten „Es ist gut so zu liegen wie eine Beute, und der Himmel ist über einem und man ist nie mehr allein“ gewissermaßen nachhorchen.

Lied vom Mann im Wald (Akt 2, Bild 3)

Produktion Neue Oper Wien (2011),

Sébastien Soulès (Baal), Michael Wagner (Ekart), Elisabeth Lang (Maja), Oliver Ringelhahn (Gougou), Michael J. Schwendinger (Bettler), Dieter Kschwendt-Michel (Bolleboll),

amadeus ensemble Wien, Ltg. Walter Kobéra,

Inzenierung: Leo Krischke

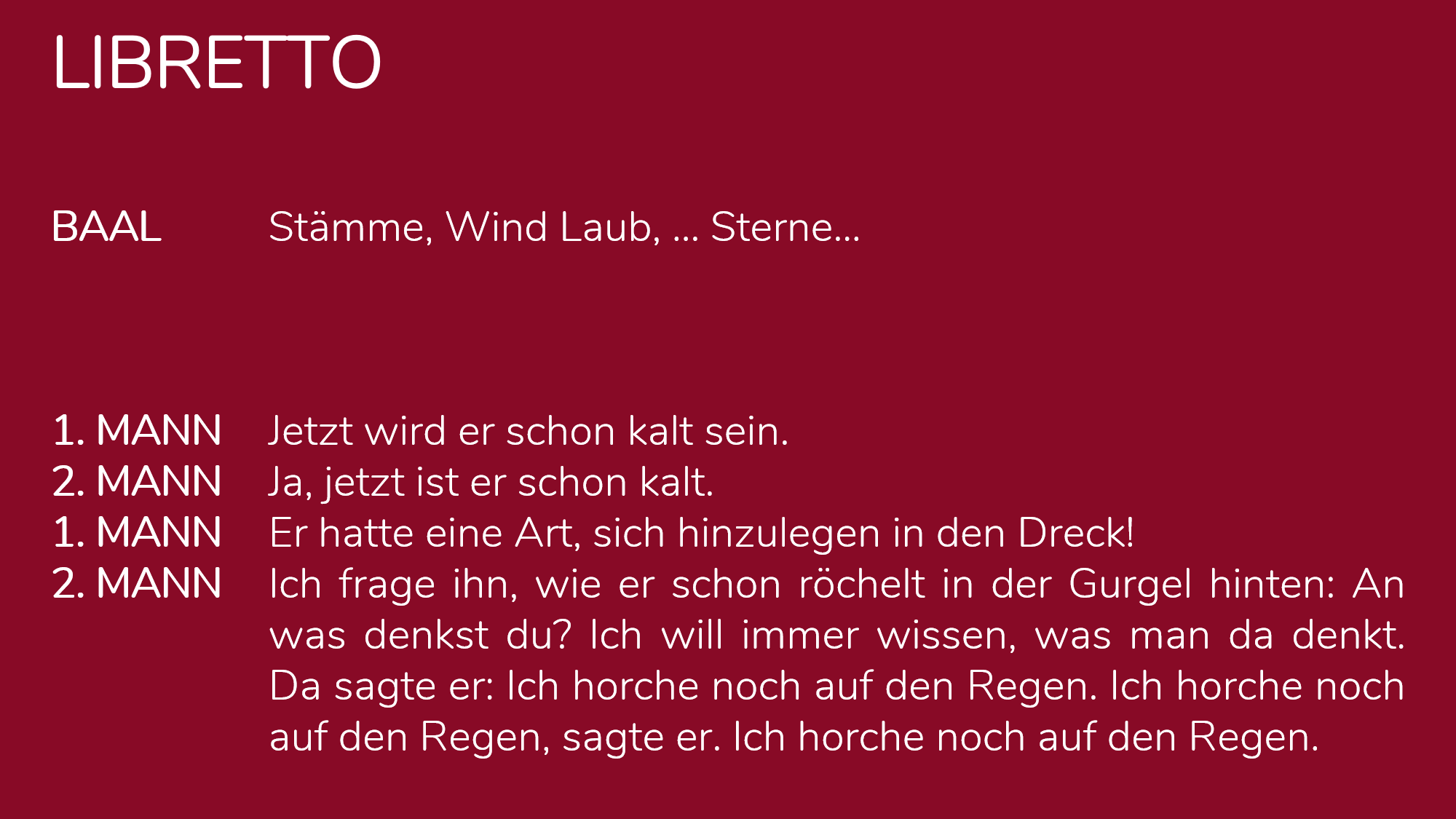

Kontext

Das „Lied vom Mann in Wald“ ist ausnahmsweise einmal nicht Baal überantwortet, sondern einem Bettler, der ansonsten keine weitere Relevanz für das Geschehen hat. Eine nächtliche Schenke bildet das Setting. Neben dem Bettler finden sich auch Baal, sein enger Freund Ekart sowie Nebenfiguren ein.

Auslöser für das Bettlerlied ist Baals Ausruf „Ich bin gesund“, den der Bettler in Frage stellt. Der Mann, den er in seinem Lied besingt, habe auch gedacht, „er sei gesund“, bis er eine Konfrontation mit dem eigenen Selbst in der Natur erlebt habe, das ihn existenziell an seiner Wahrnehmung zweifeln ließ. In typisch Brecht‘scher Weise endet die emotionsgeladene Geschichte mit einer trockenen Pointe, wenig später folgt die „Arie vom Nichts“, ein nihilistisches Bekenntnis des obdachlosen Gougou.

Natur

Das „Lied vom Mann im Wald“ ist als Parabel auf die menschliche Existenz zu verstehen. Es konfrontiert die Fähigkeit des Menschen, sich frei bewegen zu können, mit der knorrigen Unbeweglichkeit des Baums. Der Mann, der im Lied mit dem Baum spricht, scheint über seine Freiheit nicht glücklich zu sein. Er beneidet den Baum um seine Standfestigkeit, seine Erdung, seine tief reichenden Wurzeln und die „große Ruhe über den stillen Wipfeln“, auf Goethes Über allen Gipfeln anspielend.

In der Oper kommt der Parabel eine besondere dramaturgische Funktion zu. Sie dient keinem isolierten Selbstzweck, sondern verweist auf das Finale: auf Baals einsamen Tod im Wald. Verknüpft ist der finstere Gesang außerdem mit einem späteren Lied Baals, das den prophetischen Titel „Der Tod im Wald“ trägt und sich ebenfalls als eine Antizipation seines Schicksals erweist, die Bilder des Bettlers intensivierend: „Und ein Mann starb im ewigen Wald, wo ihn Finsternis umbrauste. Starb wie ein Tier im Wurzelwerk verkrallt. Starrte hoch in die Wipfel, wo über dem Wald Sturm seit Tagen über alles sauste“. Beide Lieder sind demnach als Weissagungen zu verstehen, welche den Kosmos der Natur mit (später eingelösten) Todesahnungen kodieren.

Musik

Das Lied des Bettlers ist eng mit den in der Schenke geführten Gespräch verwoben. Kommentare, Bemerkungen und Fragen der Gäste unterbrechen ihn und es immer wieder, sodass verschiedene Ausdrucksidiome unverbunden einander gegenüberstehen.

Für sich genommen, aus dem Zusammenhang ‚geschält‘ lässt sich das einem Bass überantwortete Lied als ausdrucksstarke Darbietung mit unheilvollen Untertönen beschreiben. Dunkle Streicherkantilenen grundieren den Vokalpart und verstärken dessen finsteren Charakter. Auch tragen die weit gespannten Melodiebögen im Orchester und Gesang zu dem insgesamt schwermütigen und breiten Ausdruckscharakter des Stücks beitragen. Als gleichermaßen erzählend wie expressiv orientiert sich der melodische Gestus des Bettlers an der gesprochenen Sprache. Folglich lässt sich der Text – auch wegen des langsamen Tempos – hörend leicht nachverfolgen. Atmosphärisch lebt das Lied von vier Grundelementen. Deren erstes könnte man als märchenhaft beschreiben – gleich die erste Zeile beginnt mit „Es war einmal“. Das zweite bedient sich eines von existenzieller Bedrängnis gezeichneten Tonfalls, bei dem sich Wort und Musik gegenseitig verstärken, so etwa, wenn der Mann sich zu Boden wirft, um weinend die Wurzeln des Baumes zu umschlingen, und auch das Geschehen im Orchester eskaliert. Doch finden sich auch zurückgenommene, zarte Momente, die den dritten Baustein bilden: am deutlichsten, wenn der Bettler über die Ruhe in den Baumwipfeln spricht. Eine leere, doch weit gespannte Quinte auf e und h bildet in den Streichern einen weichen Klanguntergrund, auf dem sich der Sänger und zwei Hörner bewegen. Auf den beiden Silben von „Ruhe“ sorgen letztere dafür, dass aus der Quinte zunächst ein Moll-, dann ein Durdreiklang wird, der sich jedoch gleich wieder verflüchtigt.

Ein weiteres Gestaltungselement kommt zur Anwendung, wenn der Bettler den durch die Baumkrone wehenden Wind besingt. Das so verursachte „Zittern“ des Baums spiegelt sich in den Streichern, in den sich massiv überlagernden Glissandi. Brüchige Klangfarben, zu den das Sul-ponticello-Spiel der Streicher beiträgt, verleihen dem Vorgang eine überraschende Sinnlichkeit. Derartige ‚Naturalismen‘ bilden eine für Baal charakteristische, beinahe romantische Schnittstelle zwischen innerlichem Erleben und äußerlichem Ereignis.

Baals Tod / Frühe im Wald (Akt 2, Bild 12/13)

Produktion Neue Oper Wien (2011),

Sébastien Soulès (Baal), Oliver Ringelhahn (1. Mann), Daniel Serafin (2. Mann),

amadeus ensemble Wien, Ltg. Walter Kobéra,

Inzenierung: Leo Krischke

Kontext

Bis zum letzten Atemzug drängt es Baal hinaus in die Natur, zu den Bäumen. Noch seine letzten Worte „Stämme, Wind, Laub, … Sterne…“ geben zu erkennen, wie stark seine Wahrnehmung auf Elementares gerichtet ist. Obwohl er verlassen und allein auf weiter Flur stirbt, muss sein Tod nicht als ein schlechter angesehen werden: In ihm erfüllt sich die von Baal langersehnte Verschmelzung mit der Natur. Gleichzeitig versinnbildlicht er die letzte Stufe der Absonderung von der Welt, der Kultur und den gesellschaftlichen Zwängen der Menschen. Baal findet seine letzte Ruhe „in des Baumes unterste […] Geäste“ – so wie er es einst in seinem Lied „Der Tod im Wald“ besungen hat.

Natur

Baals letzte Handlung besteht darin, hinaus in die Natur zu gelangen, um dort seine letzten Minuten zu verleben. Seine letzten Worte „Stämme, Wind, Laub, … Sterne…“ geben einen Einblick in die auf Elementares gerichtete Wahrnehmung kurz vor seinem Tod. Obwohl er verlassen und allein auf weiter Flur stirbt, muss sein Tod nicht als ein schlechter angesehen werden: In ihm erfüllt sich die von Baal langersehnte Verschmelzung mit der Natur. Gleichzeitig versinnbildlicht er die letzte Stufe der Absonderung von der Welt, Kultur und den Zwängen der Menschen. Baal findet seine letzte Ruhe „in des Baumes unterstes Geäste“ – so wie er es einst selbst im Lied „Der Tod im Wald“ besang.

Musik

Tod und Vereinigung mit der Natur fallen in der letzten Szene Baals zusammen. Die mythische Kraft des Waldes wird musikalisch durch ein gewaltiges Nachspiel ausgedrückt, das den letzten Worten Baals folgt. Dieses ist ganz und gar jener musikalischen Sphäre gewidmet, die Cerha als repräsentativ für die Natur erachtet – den „Geflechten“ und „Feldern von dicht aneinanderliegenden Tönen“. Gemäß der Klangästhetik des Werks entwickelt sich das Nachspiel organisch aus der Orchesterbegleitung über den letzten Sätzen Baals. Bereits zu diesem Zeitpunkt entwickelt der Klang des Orchesters einen Sog, von dem die zuletzt fragmentarischen Ausrufe Baals beinah verschluckt werden. Die energetischen Klangmassen steigern sich jedoch im Nachspiel ins Exzessive. Zwei große Trommeln und drei Pauken, kurz danach auch ein Tamtam setzen zunächst leise über den letzten Worten Baals ein – sie stehen repräsentativ für den dröhnenden Charakter der Schlussmusik. Zusammengedrängte Dichte zeigt sich besonders im Streicherapparat. Hier schließt sich sukzessiv ein massiver Clusterakkord über fast sechs Oktaven auf – der stringente Kurvenverlauf von der Tiefe in die Höhe erinnert deutlich an frühe Arbeiten Cerhas, besonders an das 55-fach besetzte Streicherstück Spiegel II. Scharfe, ständig wiederholte Akzente auf den erreichten Tönen gleichen unendlich vielen Kraftstößen, die sich stetig multiplizieren. Der gigantische Streicherakkord fluktuiert nach seinem Entstehen: Während einige Töne in den Stimmen gehalten werden, wechseln andere. Differenzierte Bewegung im Innern des Klangkomplexes bei gleichzeitiger aufrecht erhaltener energetischer Statik wendet den kompositorischen Blick abermals in Richtung der 1960er Jahre. Die Gedrängtheit der klanglichen Kraftentfaltung auf engstem Raum wird durch extreme Schichtungen von Tonmaterial erzeugt. Über dem sich zunehmend zerfasernden Streicherakkord fallen vor allem zahlreiche Varianten einer aufsteigenden, motivischen Figur auf. Sie bildet sich in Instrumenten mit heller Klangfarbe ab: In den hohen Bläsern, aber auch im Glockenspiel und Vibraphon – ein mögliches Symbol des in die Sterne gerichteten Blick Baals, der sich ansonsten in völliger Dunkelheit befindet. Mit seinem Ableben löst sich die Verwachsung der zahlreichen Einzelstimmen schließlich nach und nach auf. Im Morendo verklingt erst das dröhnende Schlagwerk, schließlich verstummen auch alle Blasinstrumente. Einzig die Streicher bleiben vom Auflösungsprozess übrig und pendeln sich auf einer letzten Klangachse ein, dem e. Auf diesem einzelnen Ton verklingt die Musik. Die Technik der Tonraumschrumpfung erweist sich als signifikant für Cerhas Klangflächenstücke aus den 1960er Jahren: Sowohl der Spiegel-Zyklus als auch Fasce enden beiderseits nach einer langen Strecke des Abbaus im Einzelton. Durch ihn wird alle erlebte weltliche Komplexität schlussendlich stillgelegt.

Mit Baals Ableben lösen sich die Verwachsungen der Einzelstimmen allmählich auf. Im Morendo verklingt zunächst das dröhnende Schlagwerk, schließlich verstummen auch alle Blasinstrumente. Zuguterletzt bleiben einzig die Streicher übrig. Sie pendeln sich auf einer letzten Achse ein, auf dem Ton e. Das Verfahren der Tonraumschrumpfung erinnert abermals an Cerhas Klangflächenkompositionen der 1960er Jahre: Sowohl der Spiegel-Zyklus als auch Fasce enden nach einer langen Strecke des Abbaus in einem Einzelton – eine Geste, die einem Abschied von der zuvor erfahrenen Komplexität gleichkommt, aber auch der Baal’schen Hinwendung zum Elementaren