Zehn Rubaijat

des Omar Chajjam

Von Wein und Honig

Zweites Streichquartett

Phantasiestück in C.’s Manier

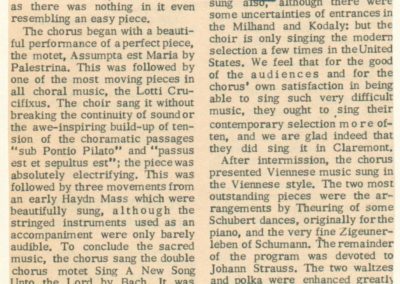

Edmund Dulac, Illustration der "Rubaijat"

aus: Rubáiyát of Omar Khayyám, London: Hodder & Stoughton 1909

Die Figur des orientalischen Gelehrten inmitten einer sinnlichen Nachtszenerie bringt in der Illustration Dulacs auch Wesenszüge des Dichters Omar Chajjam auf den Punkt. Seine Poesie ist ein intellektuell raffiniertes Zugeständnis an die Genüsse des diesseitigen Lebens.

Bildquelle: Crossett Library/Flickr

Hinter so manchem Buchdeckel tun sich magische Welten auf.

Bildquelle: Crossett Library / Flickr

Wie Szenen aus tausend und einer Nacht muten die Illustrationen des französisch-britischen Grafikers Edmund Dulac an, der sich Anfang des 20. Jahrhunderts zu einem der führenden Buchillustratoren mauserte. Der erzählerische Eindruck der Bilder rührt nicht von ungefähr, illustrierte Dulac doch auch Märchen der Gebrüder Grimm oder von Hans Christian Andersen. Hier ist es jedoch kein Märchenbuch, zu dem die Abbildungen entstanden, sondern eine 1909 veröffentlichte Ausgabe der Rubaijat des Omar Chayyām – Sinnsprüche, die im 11. und 12. Jahrhundert entstanden, geschrieben von einem persischen Universalgelehrten. Einige von ihnen bilden die Grundlage für Friedrich Cerhas Zehn Rubaijat des Omar Chajjam.

Außenansicht

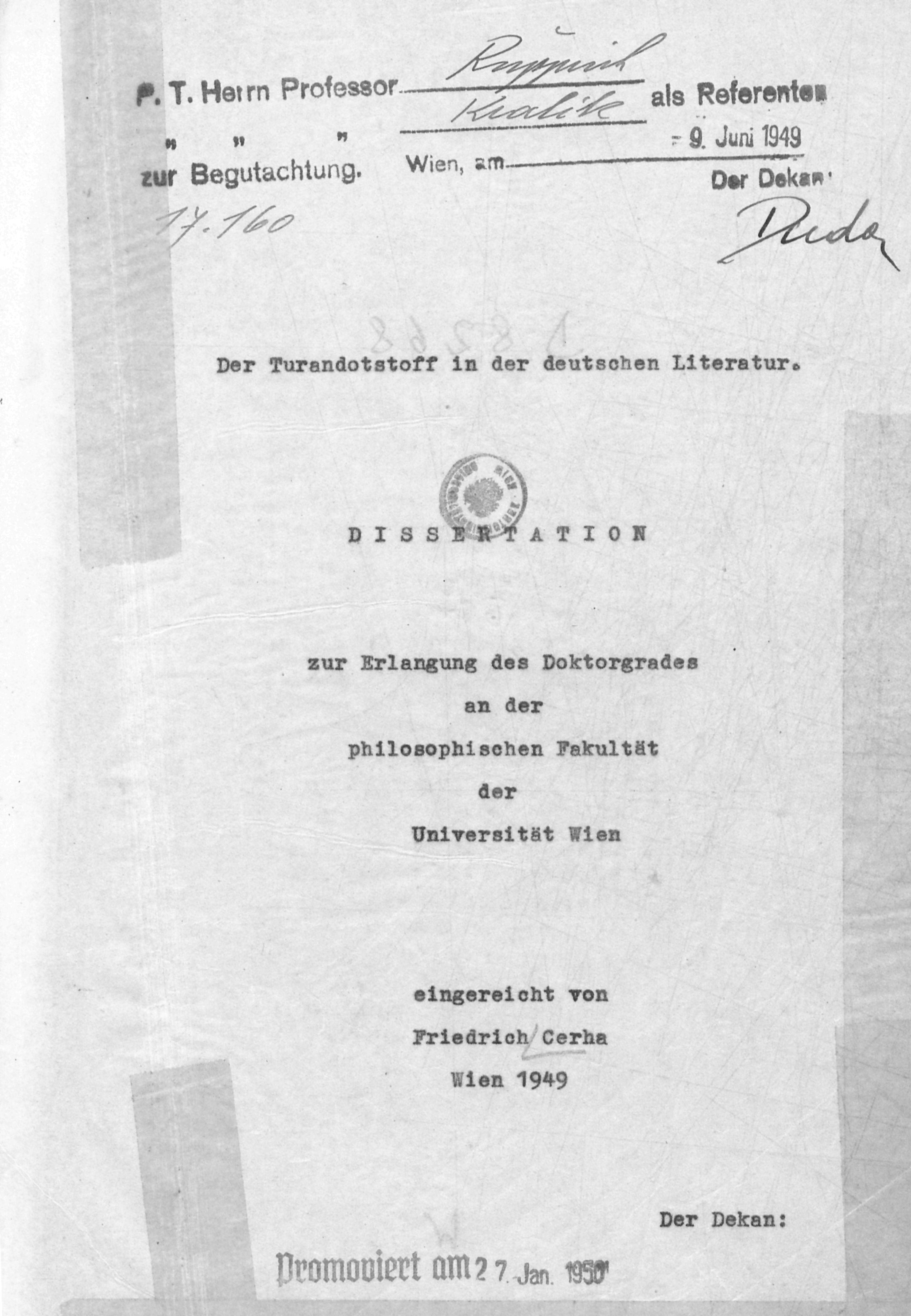

Cerhas Berührungspunkte mit der persischen Kulturgeschichte sind besonders in seinen jungen Jahren intensiv. Als Student an der Universität Wien entschließt er sich in den späten 1940er Jahren dazu, eine Doktorarbeit über den Sagenstoff der chinesischen Kaiserstocher Turandot zu schreiben, dessen Ursprünge in der alten Literatur Persiens liegen.

Im Zuge der Nachforschungen stößt Cerha schließlich auf einen Band mit Gedichten aus der Feder Omar Chayyāms, oft auch Omar, der Zeltmacher genannt (womit höchstwahrscheinlich die Tätigkeit seines Vaters Ibrahim benannt ist). Die Gedichte waren schon zur Zeit von Cerhas Entdeckung keine zeitgenössische Literatur, sondern jahrhundertealt: Der Omar wurde 1048 in Nischapur geboren, einem blühenden Wissens- und Kulturzentrum im damaligen Persien (und heutigen Iran), gleichzeitig eine der größten damals existierenden Metropolen. Zu Lebenszeiten des Omar Chayyām gab es dort und in Bagdad die größten Universitätsbibliotheken weltweit.

Es verwundert nicht, dass der Omar in diesem Umfeld zu einem der größten Gelehrten seiner Zeit heranwuchs. Zu seinen wichtigsten Entdeckungen zählen bahnbrechende Innovationen in der Mathematik – er fand zum Beispiel Lösungen zu kubischen Gleichungen –, aber auch der Bau eines Observatoriums und die Anfertigung eines Sonnenkalenders, beauftragt von Sultan Malik Schah I. Aufbauend auf diesen Arbeiten wird 1079 das arabische Mondjahr durch das persische Sonnenjahr ersetzt. Neben diesen bedeutenden naturwissenschaftlichen Errungenschaften ist es aber vor allem seine Poesie, die den Omar Chayyām bis heute unvergessen macht. Rund 600 Kurzgedichte mit dem Titel „Rubā’īyāt“ (im folgenden Rubaijat) gehören zu den höchsten Kulturgütern der alten arabischen Welt. Mitte des 19. Jahrhunderts wurden sie von Edward Fitzgerald in die englische Sprache übersetzt und befeuerten den aufkommenden Orientalismus des Fin de siècle. Seither sind unzählige Ausgaben der Rubaijat veröffentlicht worden, von denen eine Cerha in die Hände fiel und ihn zu Chorstücken inspirierte.

Brücke

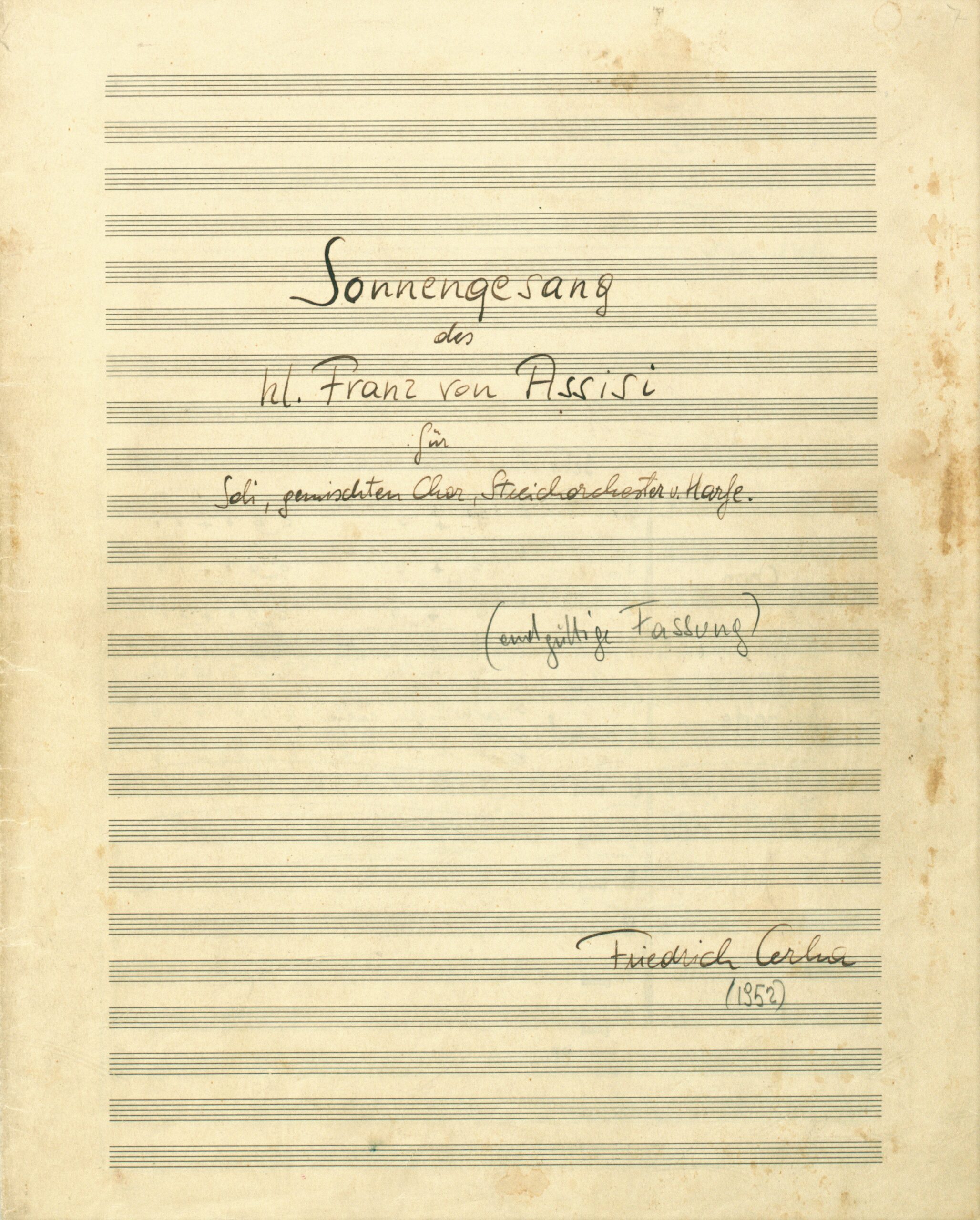

Cerhas Entscheidung, die damals von ihm entdeckten Rubaijat für einen Chor zu vertonen ist nicht ganz untypisch für die die ausgehenden 1940er und beginnenden 1950er Jahre. Im selben Zeitraum entstanden mit dem Sonnengesang des hl. Franz von Assisi und der Kantate An die Herrscher der Welt zwei weitere Chorwerke, beiderseits mit religiösen Sujets unterbaut.

Auch die Rubaijat wurden zu Lebenszeiten des Omars in spirituelle Kontexte gestellt, sodass man leicht annehmen könne, auch Cerha sei von diesem Aspekt als junger Komponist angezogen worden. Das Gegenteil ist jedoch der Fall: Eigentlich war es eher eine aus den Texten sprechende Polemik gegen einen im Glauben verfangenen Lebensstil, der Cerha an den Gedichten reizte:

„Ich bin im Zuge meiner Beschäftigung mit persischer Literatur […] auf die Rubaijat des Omar Khajjam aus dem Anfang des 12. Jahrhunderts gestoßen und war fasziniert von ihrer satirischen Schärfe, ihrer Pointiertheit und dem hinter ihnen stehenden expressionistischen Lebensgefühl, das sie höchst aktuell erscheinen ließen. Ihr Inhalt wurde zur Zeit ihrer Entstehung – wie uns heute erscheinen will zur Tarnung – religiös gedeutet.“

Friedrich Cerha

Begleittext zu den Zehn Rubaijat, Archiv der Zeitgenossen, Krems, Signatur 000T0029, S. 2.

Tatsächlich ist in den Texten des Omars eine weltliche, fast abgeklärte Gewandtheit zu entdecken, die nicht recht zu vergeistigten Lehren oder Dogmen passen will. In der Gegenwart würde das lyrische Ich wahrscheinlich als hedonistisch bezeichnet werden: Es trachtet oftmals nach Genuss und betört sich an sinnlichen Reizen, die von der alltäglichen Welt verströmt werden. Ein häufig wiederkehrendes Symbolbild ist das des Weins, fast könnte man die Rubaijat deshalb als Trinklieder bezeichnen. Neben dem Plädoyer für den Genuss chiffriert sich hier aber auch ein Protest gegen das im Islam geltende Weinverbot, die Botschaften haben also durchaus politischen Wert. Mit Islamkritik wird auch an deren Stellen nicht gespart, etwa dann, wenn die Verheißungen des Korans auf Huris – im Paradies wartende Jungfrauen – hinterfragt wird, wie im folgenden Rubai:

Du sagst, durch Deine Bäche wird Wein fließen,

ist das Paradies denn eine Schänke?

Du sagst, Du wirst jeden Gläubigen mit zwei Jungfrauen belohnen,

ist das Paradies denn ein Bordell?

Wie brisant die kleinen Texten auch noch in der heutigen Zeit sind, wird daran deutlich, dass der türkische Pianist und Komponist Fazil Say noch 2013 von einem Istanbuler Gericht zu zehn Monaten Gefängnis verurteilt wurde, weil er das obige Rubai auf Twitter verbreitete. Doch schon zu Lebzeiten des Omars wuchs die Kritik an seiner Poesie. Sie kam vor allem aus den Reihen des Sufismus, einer Strömung im Islam, die asketische Lebensweisen befürwortet.

In gewisser Weise ist Cerhas Entscheidung für die Texte somit fast ein politischer Akt, wenngleich ihn kaum eine mitschwingende Kritik am Islam interessiert hat (dessen Kultur er schätzte), als vielmehr die Widerständigkeit selbst sowie das Bekenntnis zum irdischen Leben. Betont werden in der konkreten Textauswahl so vor allem die Themen Vergänglichkeit, sinnlicher Genuss, Skepsis gegenüber Doktrinen und Herrschaftskritik.

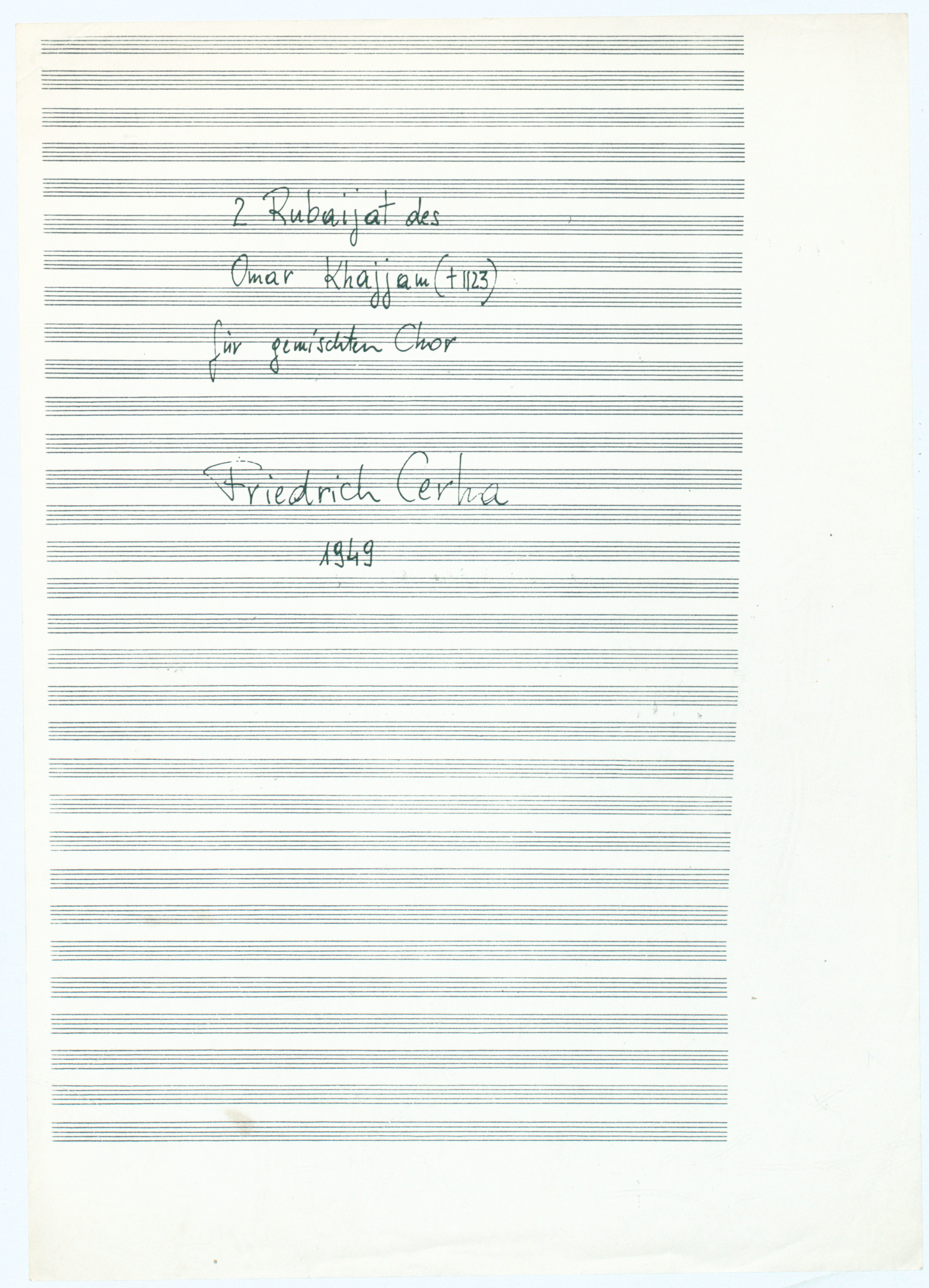

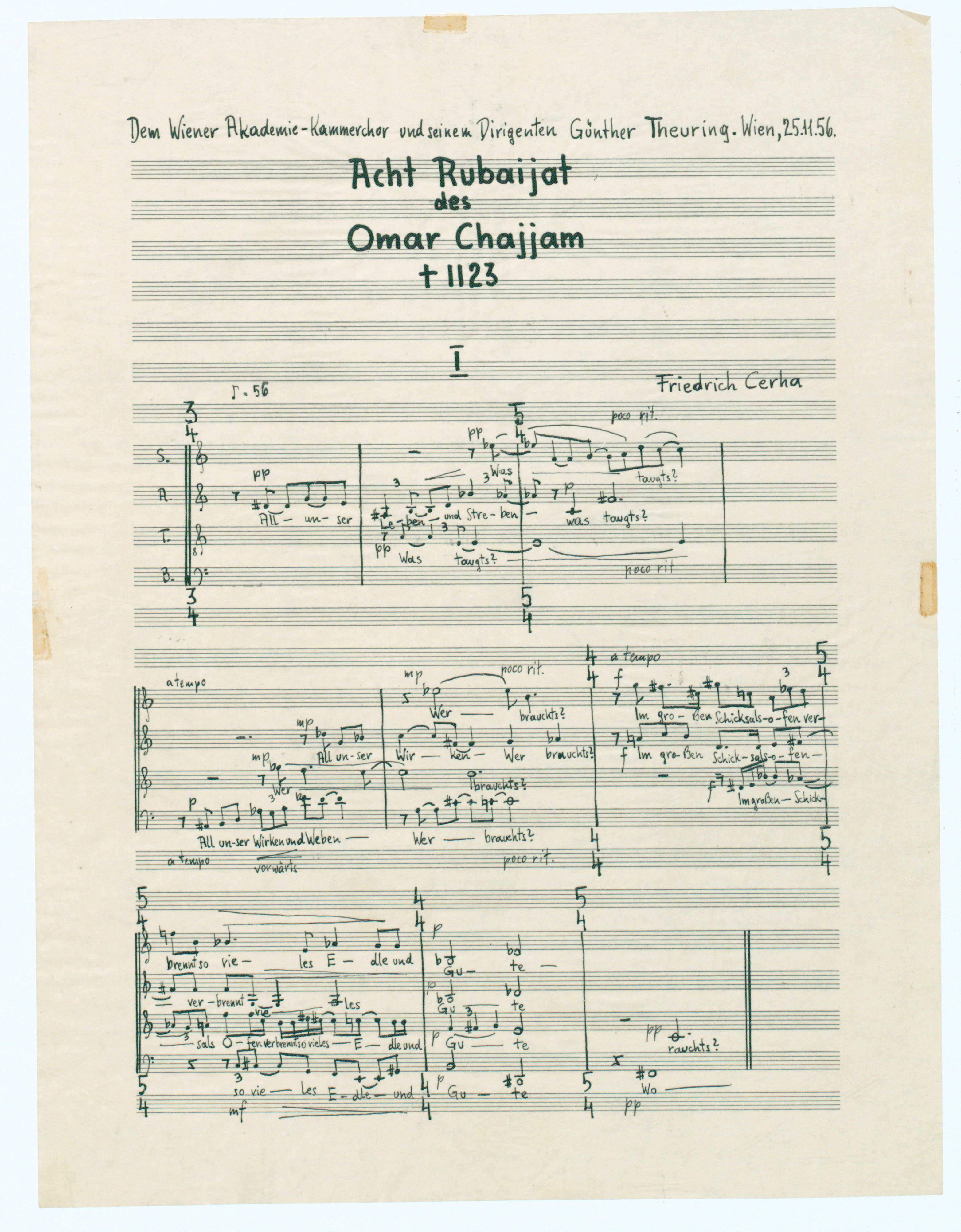

Bereits 1949 komponiert Cerha Musik zu zwei Rubaijat, doch erst einige Jahre später erfolgt daraus der Plan, eine Sammlung zu schreiben. Anfang der 1950er Jahre wurden die nach und nach entstehenden einzelnen Stücke mehrfach zu Bündeln zusammengefasst – davon zeugen einige Manuskripte aus der Zeit.

Titelblätter mehrerer Fassungen der „Rubaijat“-Vertonungen Cerhas, 1949-1955

ausfällt als sein früher Vorgänger. Auch eine Sammlung von solistischen Liedern, die 1957 geschriebenen Sieben Rubaijat für Sopran (oder Tenor) und Klavier, bekunden Cerhas umfangreiches Interesse an der persischen Lyrik des Omar.

Innenansicht

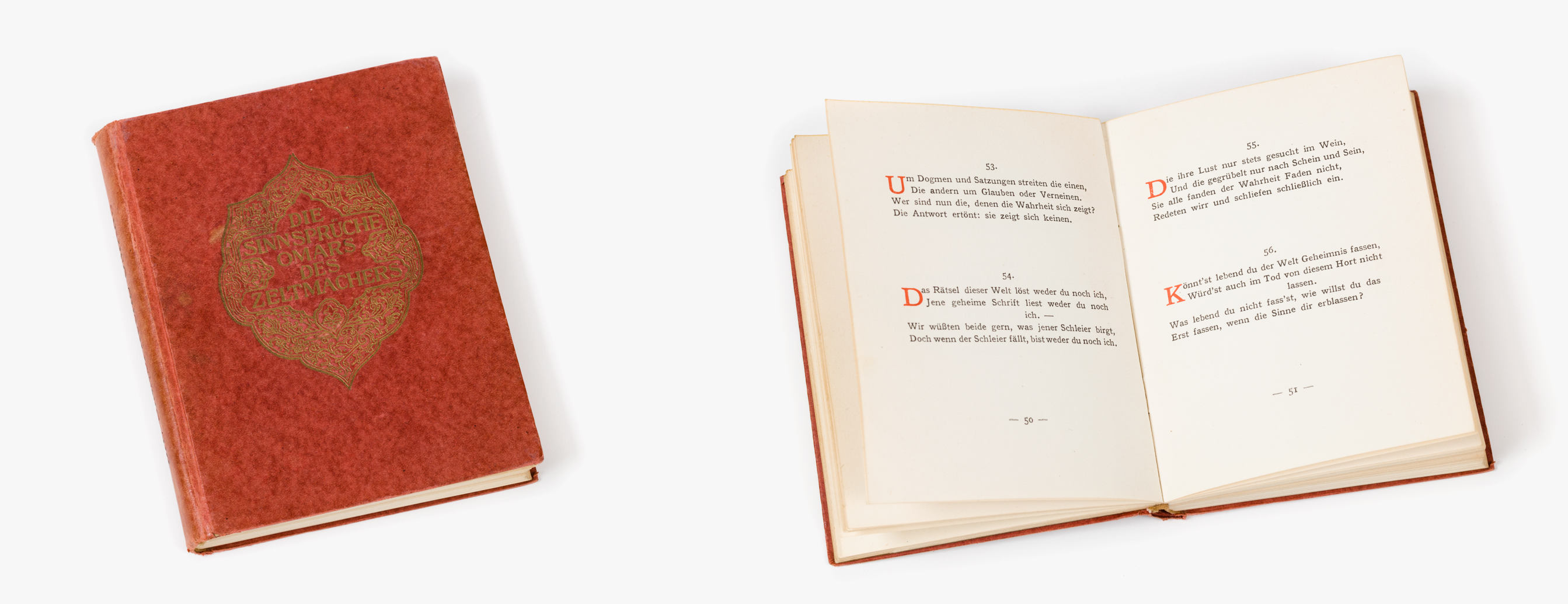

Um Cerhas Vertonungen der Rubaijat auf die Schliche zu kommen, sind einige Bemerkungen zur Tradition und Dichtung der kurzen Texte unerlässlich. Die Rubaijat des Omar werden in deutschen Übersetzungen oft als „Sinnsprüche“ bezeichnet, so auch in jener Ausgabe von 1922, die sich in der Privatbibliothek Cerhas befindet. Diese Übersetzung betont bereits, wie die Rubaijat überwiegend wahrgenommen wurden und werden: Als Aphorismen mit gewissen Pointen. Verbindend an den Texten ist außerdem, dass alle einer speziellen Form folgen. Das arabische Wort Rubāʿī bedeutet „Vierzeiler“ – hinter ihm verbirgt sich eine Gedichtform, die in der persischen Literatur besonders des 9. bis 12. Jahrhunderts beliebt war. Entsprechend ihres Namens bestehen die Rubaijat klassischerweise aus vier Versen mit einem charakteristischen Reimschema. Von den vier Versen reimen sich meist der erste, zweite und vierte, während der dritte abweicht und eine gedankliche Wendung vollzieht. Im letzten Vers wird schließlich eine Schlussfolgerung oder ein Resümee gezogen.

Ausnahmen bestätigen jedoch die Regel: So gibt es auch Rubaijat, bei denen sich alle Verse gleichermaßen reimen.

Die Sparsamkeit der Texte gibt insgesamt einiges für eine Musikalisierung vor: Knappheit, Aussagekraft und ein enges Wort-Ton-Verhältnis sind Eigenschaften, die auch in Cerhas Kompositionen vorwiegend zu finden sind. Alle Rubaijat stehen außerdem nur für sich selbst, da es ursprünglich keine Absichten gab, Texte sinnstiftend zusammenzufassen. Freunde des Omar sammelten einst die Vierzeiler des Gelehrten, schrieben sie auf und überlieferten sie auf diese Weise, weshalb in einigen Fällen auch die Autorschaft zweifelhaft bleibt. Aus der losen Sammlung wurde bereits für Übersetzungen in andere Sprachen eine enge Auswahl getroffen. Dem folgt auch Cerha. In den zusammenfassenden Bündeln von Rubaijat aus den 1950er Jahren, bei denen die Anordnung der Stücke wechselt, ist jedoch eine Tendenz dazu erkennbar, eine gewisse Dramaturgie und Abgeschlossenheit zu schaffen, die Texte also in Beziehung zu setzen. Die spätere gültige Fassung von zehn Stücken bestätigt diese Verfahrensweise. Zyklische Geschlossenheit wird dadurch erreicht, dass sich das erste und letzte Stück je ruhig und meditativ geben. Die Texte schlagen passend dazu ebenfalls existenzielle Töne an, sie stellen Fragen nach dem Sinn des Lebens. Zwischen diesen Rahmenkompositionen bleibt Platz auch für Leichteres, gar Humorvolles. Aufgelistet sind im Folgenden alle Texte in der finalen Anordnung:

Als Du das Leben schufst, schufst Du das Sterben:

Uns, Deine Werke, weih’st Du dem Verderben.

Wenn schlecht Dein Werk war, sprich, wen trifft die Schuld

Und war es gut, warum schlägst Du ’s in Scherben?

Ein Vogel saß einst auf dem Wall von Tûs,

Vor ihm der Schädel Königs Kaykawûs.

Und klagte immerfort: Affssûss, Affssûss!

Wo bleibt der Glocken und der Pauken Gruß?

Ein Stier ist, der drunten auf seinem Horne die Erde hält

Ein anderer Stier strahlt hell dort oben am Himmelszelt.

Doch an die Menge von Eseln denk ich mit Grausen,

Die zwischen den beiden Stieren hausen!

Was heut hierher mich trieb? Ich sag es unverhohlen:

Ich hatt’ in der Moschee einen Betteppich gestohlen,

Der ist jetzt alt und schlecht, drum kam – ein seltner Gast –

Ich heute wieder her, einen neuen mir zu holen.

Von Wein und vom Honig im Paradies

Sprecht ihr und von Huris, den schönen

Und was der Prophet uns da drüben verhieß,

Das wollt ihr auf Erden verpönen?

Du zerbrachst mir, Herr, meinen Krug mit dem schönsten Wein.

Zum trunkenen Glück verschloss mir die Türe Dein Spott.

In den Staub rot gossest Du selbst den lieben Wein

Mir dankbar Durstigem – warst Du betrunken, Gott?

Die Weisen erzählen ein Märchen

Vor Schlafengehen

Uns unartigen Kindern

Und fallen selber in Schlaf

Dem Töpfer sah einst im Basar ich zu,

Wie er den Lehm zerstampfte ohne Ruh.

Da hört’ ich, wie der Lehm ihn leise bat:

„Nur sachte, Bruder, einst war ich wie du.“

Zwei oder drei Tröpfe, an Geiste blind,

Sind ’s die auf Erden als Herrscher walten.

Lass du sie schalten. Für Ketzer halten

Sie alle, die keine Esel sind.

All unser Leben und Streben – was taugt ’s?

All unser Wirken und Weben – wer braucht ’s?

Im großen Schicksalsofen verbrennt

So vieles Edle und Gute – wo raucht ’s?

Auf drei Stücke aus Cerhas Rubaijat-Sammlung sei exemplarisch ein genauerer Blick geworfen.

Der Text Omars zerfällt in zwei Hälften: In der ersten steht die Feststellung der menschlichen Sterblichkeit im Vordergrund, in der zweiten entwickeln sich daraus an den Schöpfer gerichtete Fragen, die jedoch unbeantwortet bleiben. Exemplarisch führt dieses Rubai auch das typische persische Reimschema vor: Nur die dritte Zeile reimt sich nicht auf das erste Wort „sterben“ und führt einen anderen Gedanken aus.

Cerhas Vertonung orientiert sich vorwiegend am Reimschema, gestaltet aber auch eine Entwicklung, die den Text in ein besonderes Licht rückt. Gleichwohl ist die Musik eng an die Zeilen Omars geknüpft. So beginnt das Stück mit einem schrittweisen Aufbau der Stimmen: Dem allein einsetzenden Tenor folgen über die ersten Takte hinweg erst der Alt, dann der Sopran, schließlich der Bass. Diese Aufspannung des Chores aus der Mitte heraus spürt dem entstehenden Leben, von dem der Text spricht, deutlich nach. Beim Wort „Sterben“, das die verschiedenen Stimmen (ähnlich den einzelnen Menschen) zu unterschiedlichen Zeitpunkten erreichen, ist schließlich eine deutliche Eintrübung bemerkbar, die darauf zurückgeht, dass besonders in den Außenstimmen die Melodie nach unten führt, meist in Halbtonschritten. Dieses Gestaltungsmittel verweist auf die alte rhetorische Figur des „passus duriusculus“ (dem „schweren Gang“) mit der seit dem 17. Jahrhundert vorwiegend Schmerz und Tod dargestellt wurden.

Nachdem die erste Zeile am Ende sanft in einen F-Dur-Akkord gleitet, lässt Cerha erneut einen Aufbau beginnen, der diesmal jedoch drängender gestaltet ist, korrespondierend zur Selbstbetrachtung der lyrischen Sprecher im Text („Uns, deine Werke“). Die drei Oberstimmen beginnen zwar versetzt, aber allesamt innerhalb eines Taktes, während sich die Notendauern verkürzen und der Satz somit bewegter erscheint. Hier läuft die Zeile erkennbar auf das Wort „Verderben“ hin: Der Sopran erreicht mit ihm einen Spitzenton, der Bass bekräftigt es mit einem tiefen Halteton. Wiederum schließt die Zeile mit einem Dur-Akkord, diesmal in Es beziehungsweise Dis.

Die von Cerha angestoßene Verdichtung und wachsende Anspannung wird in der dritten Zeile zu einem Höhepunkt geführt. Eine Entsprechung findet sich im Text dadurch, dass mittels der ersten Frage fast eine Art Anklage an den Schöpfer gestellt wird. Dissonante Reibungen nehmen in der Musik parallel dazu ebenso wie Lautstärke und artikulatorische Schärfe einzelner Töne zu. Auch der Tonambitus spreizt sich und führt die Randstimmen in teils extreme Bereiche, mündend in einem über fast dreieinhalb Oktaven aufgespannten Akkord auf dem letzten Zeilenwort „Schuld“. Anders als zuvor erreichen alle Stimmen gleichzeitig das letzte Wort, sodass ihm ein besonderes Gewicht verlieren wird. Interessant am letzten Akkord ist, dass sich in ihm beide Durakkorde der vorherigen Zeilenschlüsse verbergen – Sopran und Tenor bilden einen Es-Dur-Akkord, der Alt lässt leicht verändert das F-Dur anklingen. Durch eine Stimmweiterführung im Tenor erreicht der Akkord am Ende die Achtstimmigkeit.

Völlig anders gibt sich schließlich die letzte Rubai-Zeile. Sie führt die drängende Anklage nicht fort, sondern nimmt den Charakter des Beginns wieder auf: Die Chorstimmen singen wieder in tieferer, entspannter Lage, verzichten auf größere Sprünge und gestalten längere Bögen. Durch eine verbindende Melodieführung taucht besonders das Wort „warum“ aus dem zarten Stimmgeflecht häufig auf. Hauchfein und verklärt endet das Stück auf einem dunklen, geheimnisvollen Vierklang, in dem ein c-Moll-Akkord versteckt ist. Das Leben liegt „in Scherben“.

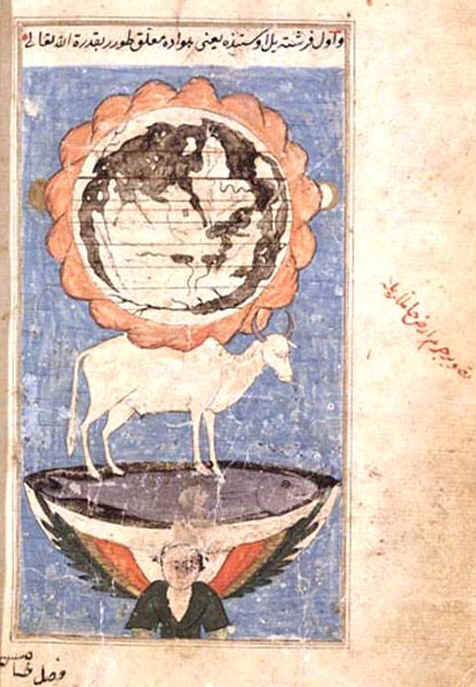

Das dritte Rubai in Cerhas Zusammenstellung widmet sich augenzwinkernd der Position des Menschen im Weltgeschehen. Vordergründig spottet der Text über die Einfalt und Dummheit der Menschen, die mit Eseln verglichen werden. Im Kontext des großen Kosmos, den der Vierzeiler ebenfalls zum Thema macht, tauchen aber auch existenziellere Themenspuren auf. Einer dieser Aspekte ist die Nichtigkeit: In der kosmischen Waagschale fällt die einzelne menschliche Existenz kaum ins Gewicht und erweist sich stattdessen als belanglos, töricht und unwissend. Diese Facette des Textes erhärtet sich, wenn man den motivischen Spuren des Rubais nachgeht. Der Omar beschreibt in der ersten Zeile einen Stier, der sich unterhalb der Welt befinde und diese auf seinen Hörnern trage. Dieses Bild entstammt nicht bloß der Fantasie seines Autors, sondern verweist auf die islamische Kosmologie, die etwa im Koran oder im Hadith „naturkundliche und astronomische Elemente“ sammelte. Der arabische Geograf al-Muqaddasī beschreibt im 10. Jahrhundert in seiner Schrift Bad‘ al-ḫalq wa-t-ta‘riḫr:

Die Erde ruht auf Wasser, das Wasser auf dem Felsen, der Fels auf dem Rücken eines Stiers, der Stier auf einer gehäuften Sanddüne, die Sanddüne auf dem Rücken eines Fisches, der Fisch auf dem wirkungslosen Wind, welcher von Finsternis umhüllt ist; die Finsternis ruht auf dem feuchten Erdboden, bis zu welchem das Wissen der Kreaturen reicht.

al-Muqaddasī

Vgl. die Übersetzung in: Hans Daiber, Aetius Arabus. Die Vorsokratiker in arabischer Überlieferung (= Veröffentlichungen der orientalischen Kommission, Band 33), Wiesbaden 1980, S. 448 (Primärquelle: Yaqut, Wüstenfeld I 22, -2ff.)

Für die Vertonung des mythengenährten Rubai nutzt Cerha besonders intensiv die Charakteristika der einzelnen Chorstimmen aus. Die ersten beiden Zeilen demonstrieren dies bereits deutlich. Den wundersamen Stier auf dem Rücken des Bahamūt stellen anfangs alleinig die Männerstimmen mit ruhiger Gelassenheit dar. Die Frauenstimmen illustrieren hingegen funkelnd und hell das sich am Himmel zeigende Sternbild des Stiers – die beiden Weltbereiche sind dementsprechend klangfarblich voneinander abgesetzt. Die Musik der beiden letzten Zeilen geht weniger strukturiert, sondern bunter und vielfältiger mit der Textvorlage um. Besonders auffällig ist die Kantilene eines Solotenors in der Mitte des Stücks, die durch ihren frei improvisatorischen Charakter an arabische Gesänge erinnert. Mit Blick auf den Text mag der Solotenor auch eine Eselsstimme verklanglichen, da sie sich derart eindeutig vom gepflegten Chorgesang absetzt. Im Koran findet sich eine Stelle, die gar dazu mahnt, die eigene Stimme nicht der eines Esels gleichkommen zu lassen: „Halte das rechte Maß in deinem Gang und dämpfe deine Stimme, denn die widerwärtigste der Stimmen ist wahrlich die Stimme der Esel.“ Die ironische Kodierung der Tenorstimme als Eselsstimme setzt sich auch nach dem Solo fort. Hier ordnen sich die Tenöre mit einer freien Melodie, die den Text widergibt, zwischen den Bass (der den Erdenstier symbolisiert) und die Frauenstimmen ein (die den Himmelsstier symbolisieren). Die zweitaktigen Patterns, die die Randstimmen von sich geben, schlagen wiederum eine Brücke zum vermehrten Gebrauch rhythmischer Muster in der arabischen Musik. Diesmal erinnern sie eher an freudige Festtags- oder Ritualmusiken. Nach einem weiteren Einschub, der die „Menge an Eseln“ durch Imitationen in den Stimmen tonmalerisch ausgestaltet, schließt das Stück in ebendiesem tanzartigen Ton.

Illustration des Bahamūt in Zakariya al-Qazwinis Kosmologie ʿAjā’ib al-makhlūqāt wa gharā’ib al-mawjūdāt (deutsch: „Die Wunder des Himmels und der Erde“)

Bildquelle: Wikimedia

Die Nummer 4 im Rubaijat-Zyklus zählt nicht nur zu den pfiffigen und launigen Stücken, sondern erweist sich auch als das wahrscheinlich bissigste und scharfzüngigste. Es lässt die wehmütigen Mahnungen an die Vergänglichkeit, etwa im ersten Rubai, schnell vergessen und thematisiert nichts Existenzielles (womit es eine Ausnahme bildet). Szenischer Ort des Textes ist die Moschee – auch dies ist besonders, vergegenwärtigt man sich, dass zwar Anklänge an religiöse Themen durchaus üblich sind, die Orte und Institutionen aber kaum direkt angesprochen werden. Nur die Nummer 5, Von Wein und von Honig, spielt ähnlich offen mit der Lehre und Praxis des Islams, indem die jenseitigen Verheißungen des Prophets kritisch hinterfragt werden.

Der Text beschreibt aus der Ich-Perspektive, wie ein Dieb einst einen Betteppich aus den heiligen Gemäuern entwendete und die Moschee nur zu dem Zwecke wieder betritt, einen neuen Teppich zu ergattern. Von der kurzen Geschichte aus lässt sich das Motiv des pseudoreligiösen Gottesdienstbesuchers ableiten, der unbeeinträchtigt von den spirituellen Zeremonien weiterhin sündigen Handlungen verfällt. Ein ähnliches Motiv, gleichsam mit anderem Unterton, findet sich auch in Gustav Mahlers Kunstlied Des Antonius von Padua Fischpredigt nach einem Volkstext aus Des Knaben Wunderhorn. In diesem spricht ein Prediger zu den Fischen, welche wie die Menschen zwar interessiert zuhören, aber die Predigt schnell wieder vergessen und keine Lehren oder Konsequenzen aus dem Gehörten ziehen.

Cerhas musikalische Umsetzung des Vierzeilers orientiert sich stark an der Dramatik des erzählerischen Textes, der beinahe ein Krimi ist. Kompositorisch herrscht dementsprechend eine große Vielfalt: Jede Zeile arbeitet mit einer unterschiedlichen Vertonungstechnik. Die erste Rubai-Zeile sticht dabei besonders hervor. Hier teilt Cerha den Text fast Wort für Wort auf die verschiedenen Chorstimmen auf, sodass ein zersplittertes, gebrochenes Klangbild entsteht. Die genaue Betrachtung der Töne lässt überdies Zwölftonfelder erkennen: Ein erstes Feld spannt sich über die ersten drei Takte, ein zweites über die nächsten drei. Diversität spiegelt sich auch im Rhythmus, der unstet sowohl gehaltene Töne, als auch äußerst kurze, punktuelle Dauern ineinandergreifen lässt. Plötzlich wechselnde Lautstärkestufen treten als Zeichen der Unbeständigkeit hinzu. Die gesamte Dissoziation der Gestaltungselemente weist bereits auf das serielle Zeitalter hin, in welchem die Aufspaltung musikalischer Bestandteile zum Thema erkoren wurde. Seriell gearbeitet ist die Anfangspassage dennoch nicht – sie kann es auch nicht sein, da Cerha die Rubaijat vor seinen ersten Besuchen der Darmstädter Ferienkurse für Neue Musik schrieb.

In der zweiten Zeile herrscht eine ganz andere Technik vor, die gleichsam symbolischen Wert besitzt. Der Bericht des früheren Diebstahls wird durch aufeinanderfolgende Motivimitationen in den Stimmen dargestellt. Prominent tritt hier die Tonfolge „b-a-c-h“ hervor, die gewissermaßen als musikalische Signatur Johann Sebastian Bachs gilt. Gemeinsam mit den Imitationen spielt Cerha hier merkbar auf den Großmeister der Polyfonie an. Da die Rubai-Zeile dem Satz „Was heut hierher mich trieb…“ folgt, können diese Spuren in der Musik auch als Bekenntnis Cerhas gedeutet werden: Als Komponist folgt er der Fährte Bachs.

Dass die Tonfolge nicht bloß zufällig auftaucht, beweist die dritte Zeile. Fast sprechartig berichtet ausgerechnet der Alt vom „alten“ Teppich, während die Männerstimmen unter ihm einen buchstäblichen Klangteppich aus langen Tönen bilden. Die Töne des Tenors entsprechen auf einer anderen Tonstufe der B-A-C-H-Folge. Eine gewisse verborgene Ironie ist hier nicht abzustreiten, führt man sich vor Augen, dass Cerha auf einer unterschwelligen Ebene so vermeintlich die Lehren des Barockmeisters als antiquiert und staubig entlarvt. Die kaum ernst gemeinte Kritik entspricht jedenfalls dem frechen und neckischen Gehalt des Textes.

Äußerst schelmisch wirken in diesem Licht die kurz danach einsetzenden, neuerlichen Stimmimitationen, die wiederum den Gang in die Moschee beschreiben. Sie beginnen erst zögerlich und werden jäh durch zwei solistische Einschübe des Tenors und des Alts unterbrochen. Diese besingen den neuen Teppich und erinnern durch ihre hohe Lage und den Tonfall an Gebetsrufe (adan), die in der islamischen Welt verbreitet sind. Cerha integriert hier den Klang der Moschee selbst in seine Vertonung, ehe neuerliche Stimmimitationen den dreisten Diebstahl salopp beschließen.