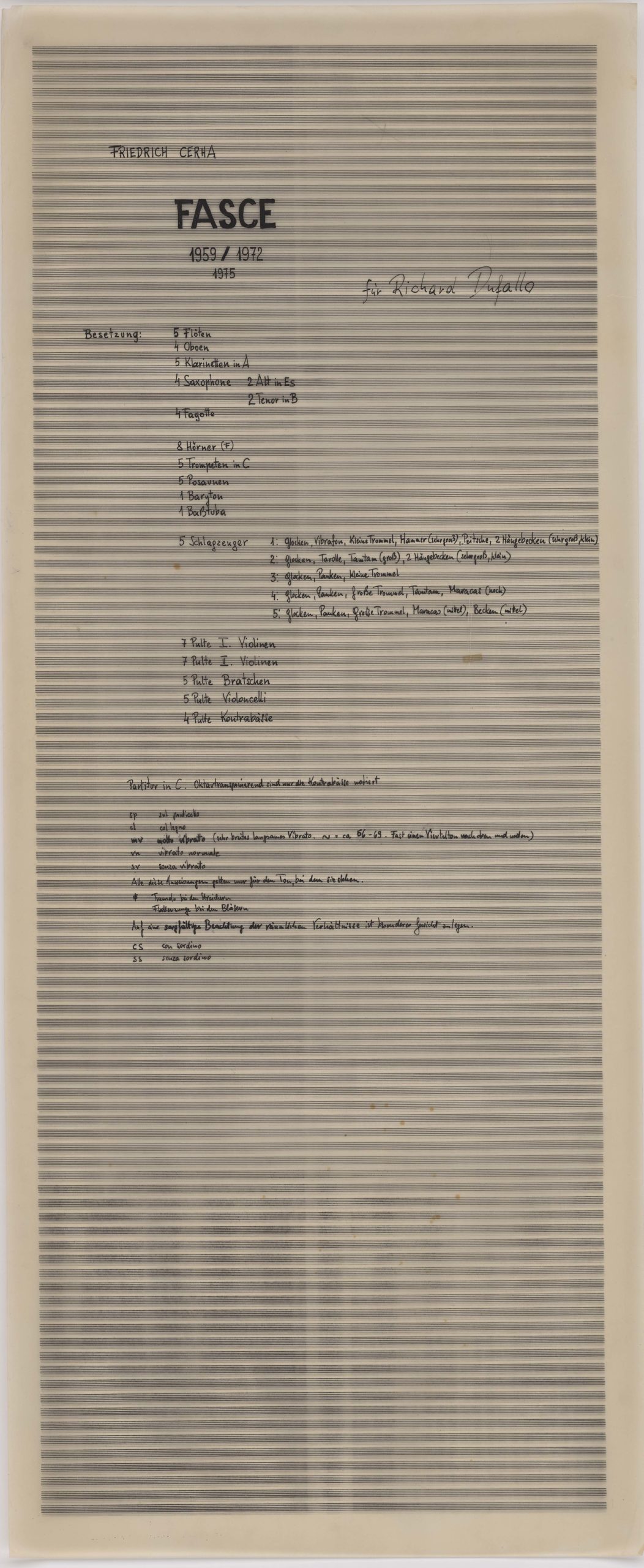

Fasce

Masse und Macht

Netzwerk

Intersecazioni

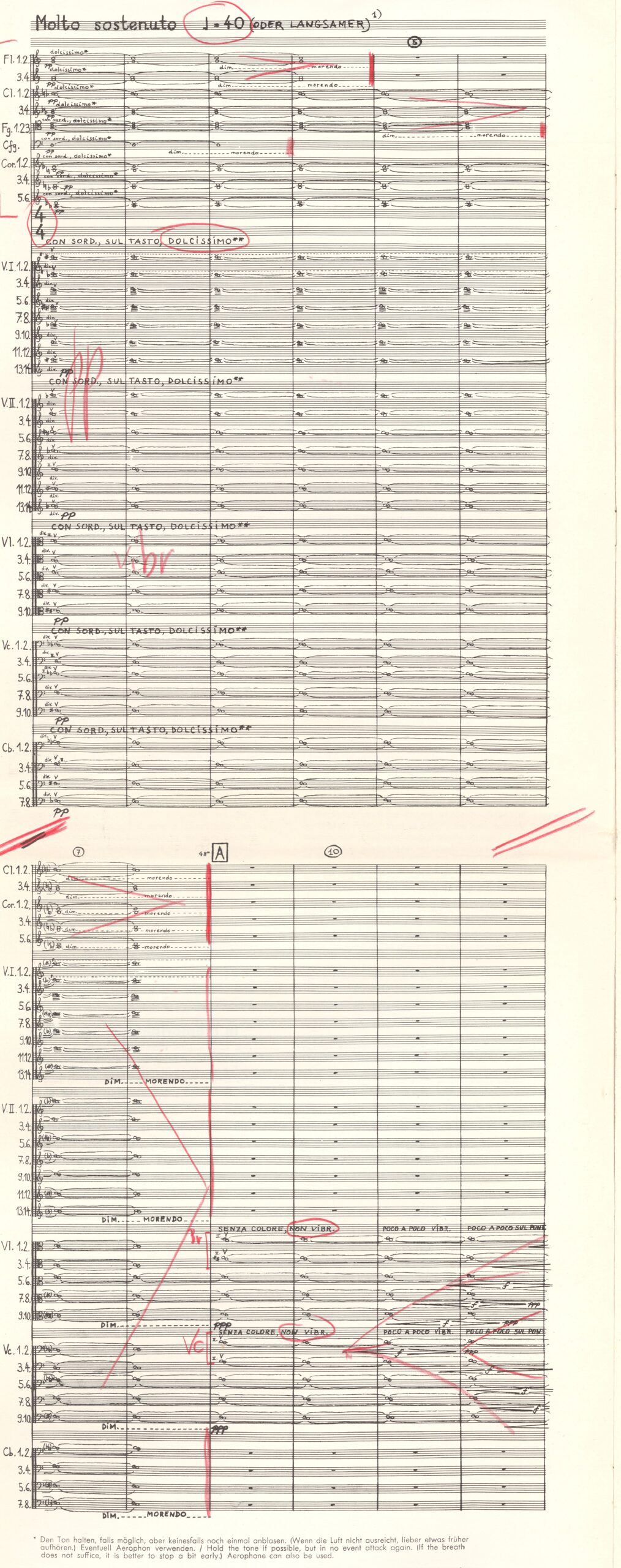

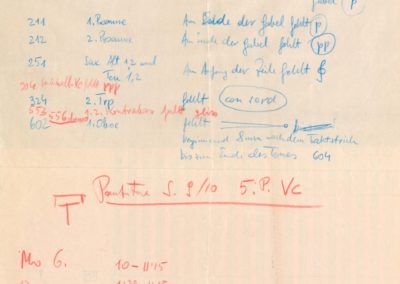

Cerha, Skizzen zu "Fasce"

Besonders in den 1960er Jahren skizzierte Cerha viele seiner Kompositionen zunächst grafisch, auf kariertem Papier. Die Skizzen zum Orchesterwerk Fasce sind besonders akribisch ausgearbeitet und halten das gesamte Stück in alternativer Notation fest.

Bildquelle: Archiv der Zeitgenossen

Kann purer Klang zum System werden?

Nur wenige Blicke in die Skizzen zu Cerhas Orchesterstück Fasce bringen Visionen einer vernetzten, verworrenen und in sich verschlungenen Musik zum Vorschein.

SWR Sinfonieorchester Baden-Baden und Freiburg, 2006

Wer Cerhas Skizzen mit der aus ihr hervorgegangenen Komposition vergleicht, stellt schnell fest, dass die grafisch anmutenden ersten Vorstellungen sich nicht wesentlich von der später ausgearbeiteten Version unterscheiden. Die umrissenen Klangkomplexe haben sich im Kern erhalten. Dabei klafft zwischen den frühen Skizzen und dem ausgewachsenen Stück Fasce ein bemerkenswerter Zeitraum. Schon 1959 brachte Cerha seine Ideen zu Papier – erst Jahre später, 1975, wurde das Werk uraufgeführt. Es sei ihm bewusst gewesen, dass „ein Stück in solcher Besetzung und von solcher Schwierigkeit“ in seinem Land keine Chance hatte, zur Zeit seiner Entstehung aufgeführt zu werden, so der Komponist.Schriften: ein Netzwerk, Wien 2001, S. 227 Erst spät machte sich der lange Atem bezahlbar.

Außenansicht

Die Geschichte von Fasce ist die einer Türöffnung. Sie führt in einen neuen Raum und geht vom Gemäuer vielfacher Ordnungszwänge aus, welche die Musik nach dem Zweiten Weltkrieg einkesselte. Aus dieser Bedrängnis versuchten sich Ende der 1950er Jahre viele Komponist:innen zu befreien. Der neue Raum, den Cerha zeitgleich mit anderen aufschloss, verweist zugleich auf seinen metaphorischen Gehalt: auf die Empfindung von Klang als Raum, Fläche und Farbe, frei nach Wagners „Zum Raum wird hier die Zeit“. Etiketten für die Novität gab es bald: Klangkomposition, Klangflächenkomposition, Klangfarbenkomposition, Sonorismus… Mit jeweils anderen Akzenten beschreiben sie ein- und dasselbe Phänomen: einen sich in den späten 1950er Jahren entwickelnden Kompositionsstil, der Musik als klingendes Kontinuum denkt und den Nuancen von wechselnden Klangfarben gesteigerte Aufmerksamkeit schenkt.

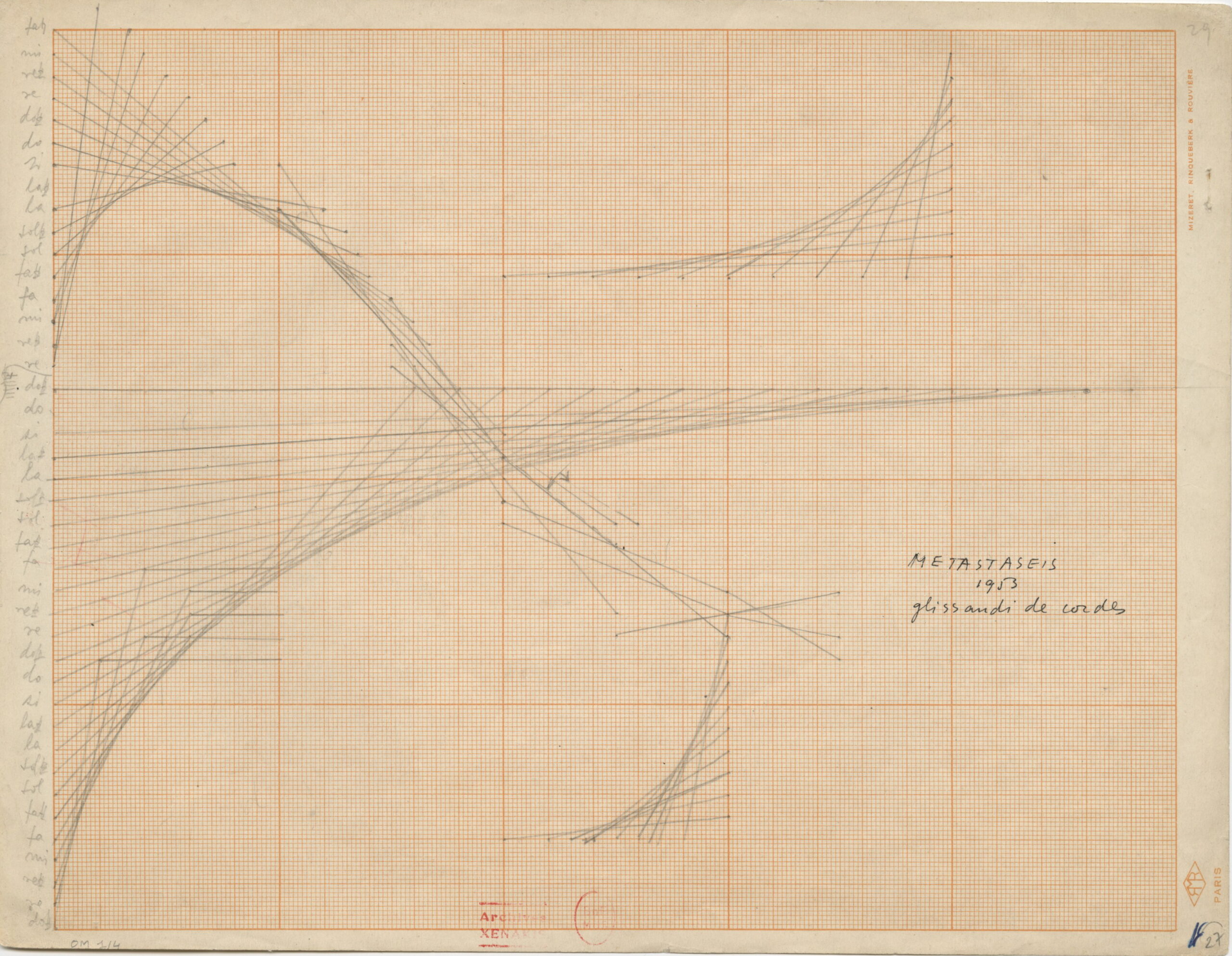

Bereits Cerhas frühe Skizzen zu Fasce offenbaren einen Zugriff auf Musik, der fast von architektonischer Gesinnung ist. Er erinnert dabei an ähnliche Entwürfe des aus Griechenland stammenden Iannis Xenakis. Dieser arbeitete vergleichsweise früh mit großen Orchestermassen und türmte sie zu klingenden Skulpturen auf.

Iannis Xenakis, Skizze für "Metastaseis", 1953

Bildquelle: Iannis Xenakis Archives

© Familie Xenakis DR.

Neben Xenakis in Griechenland arbeiteten auch andere Komponisten an Klangkompositionen, oft jedoch ohne voneinander zu wissen. In Italien schuf Giacinto Scelsi seine orchestrale Ein-Ton-Meditation Quatro pezzi su una sola nota (1959), in Polen modellierte Krzysztof Penderecki Anaklasis (1959) für Streicher- und Schlagzeuggruppen. Besonders aber Cerhas ‚bester Freund‘ in der Neuen Musik, György Ligeti, ist als Zeuge für die aufgekommenen Ideen einzuberufen. Beide Komponisten schildern in Erinnerungen lebhaft, wie sie sich gegenseitig ihre unabhängig voneinander entstandenen Kompositionsskizzen zeigten:

Zur gleichen Zeit und unabhängig voneinander entwickelten Cerha und ich die Konzeption eines musikalischen Kontinuums: Cerha begann die Arbeit an seinem radikal statischen Orchesterstück Fasce, und ich schrieb die beiden Sätze der Apparitions.

Ich erinnere mich, wie erstaunt und enthusiastisch wir beide waren, als wir uns gegenseitig die Skizzen zeigten: Unbewußt reagierten wir beide auf ein ästhetisches Problem, das sozusagen in der Luft lag.

György Ligeti

„Ein wienerischer Untertreiber.“, in: Ders., Gesammelte Schriften, hg. v. Monika Lichtenfeld, Mainz 2007, Bd. 1, 470-472, hier S. 471

Es ist bekannt, dass er bei einem Besuch auf meinem Klavier die in Entstehung begriffene Partitur meiner Fasce entdeckt und ganz aufgeregt gerufen hat: „Was machst Du da? Du schreibst ja mein Stück!“ (Gemeint waren seine Atmosphères.) Die Werke sind schließlich – besonders was mein Denken in Entwicklungen betrifft – doch recht verschieden geworden. In den Sechzigerjahren haben sich dann unsere Wege entschieden noch weiter voneinander entfernt.

Friedrich Cerha

Schriften: ein Netzwerk, Wien 2001, S. 38

Brücke

Viele Klangkompositionen aus der Zeit, in der auch Fasce entstand, teilen eine Gemeinsamkeit: Sie arbeiten alle mit dem Klangkörper eines Orchesters. Besonders bei Cerha und Ligeti ist dieses nicht bloß von normaler Größe: Gigantische Besetzungen schlagen einen Bogen zurück zur Megalomanie der Spätromantik, in der Anton Bruckner, Gustav Mahler oder Richard Strauss die orchestralen Größenordnungen bis ins Extreme ausdehnten. Über viele Jahrzehnte, nach dem Einbruch der Moderne, blieben gewaltige Besetzungen eher die Ausnahme als die Regel, den Bombast des 19. Jahrhunderts lehnten Komponist:innen neuer und sachlicherer Strömungen vielfach ab. Kann im Falle der späten 1950er Jahre also von einer Art Rückwendung gesprochen werden, hin zum Klangreiz der vielfältigen, schillernden, teils gar exotischen Orchesterfarben?

Ganz so leicht, wie es auf den ersten Blick scheint, stellt sich die Realität letztlich nicht dar. Wichtig anzumerken ist es, dass dem Zugriff auf ein großes Orchester nicht bloß äußere, sondern eher innere Gestaltungsgründe zugrunde lagen. Bereits in einigen späteren Werken der seriellen Musik ist dies zu beobachten. Karlheinz Stockhausen, der ‚Papst‘ des Serialismus, schrieb in der ersten Hälfte der 1950er Jahre vorwiegend Klavierstücke, elektronische Musik und Werke für Ensembles. 1958 wird mit Gruppen schließlich ein bezeichnendes Werk für gleich drei Orchestergruppen uraufgeführt: Es weist den Weg hin zu Strukturformationen, bei denen übergeordnete Klangeigenschaften herrschen. Die einzelne Stimme im Orchester wird weniger wichtig, zentral wird das Kollektiv, in das diese Stimme eingebettet ist.

Cerhas Fasce zehren von dieser Idee. Sie sind das erste seiner Stücke, das die Idee der überformenden Masse bis zum Ende denkt. Dennoch gibt es einen früheren Anknüpfungspunkt: Im gleichen Jahr, in dem Fasce skizziert wird, entstehen auch die drei Mouvements für ein Kammerorchester. In diesen Klangstudien betritt Cerha das neuartige Terrain der Zustandsmusik zum ersten Mal. Das dritte dieser Stücke kann vielleicht als eine Art ‚Embryo‘ der Klangsprache gelten, die sich nicht nur in Fasce, sondern auch in den Spiegeln zu ausgewachsenen, auch monströsen kompositorischen Gestalten entwickelt. Ein Clusterklang in gespenstischer Tiefe bildet die einzige Grundlage des kurzen Mouvements, zu dem Cerha notiert:

Wie Zonen und Farben unmerklich kenntlich werden, hervortreten und wieder verschwinden, das ist das Ereignis des Stücks. Leben und Bewegen subtiler Farbnuancen, das kaum merkliche Fortschreiten von einem zum anderen hat mich immer fasziniert; lange habe ich nicht gewagt, die Zeit, die es braucht, um seine Existenz kundzutun, wirklich zu beanspruchen und ich wäre auch technisch nicht in der Lage gewesen, es zu realisieren.

Friedrich Cerha

Schriften: ein Netzwerk, Wien 2001, S. 226

Klangforum Wien, Ltg. Friedrich Cerha, Produktion ORF Edition Zeitton 2001

Vergleicht man die Partituren der beiden Stücke, so entdeckt man Gemeinsames. Besonders die Darstellung von Tondauern ist innovativ. Statt auf die jahrhundertelang verwendete Rhythmusnotation durch Notenköpfe und -hälse zurückzugreifen, wird die Länge eines Tons durch einen Strich angezeigt. Dieser steht in einem Verhältnis zu anderen Strichen, sodass sich fast eine räumliche Beziehung im Partiturbild ergibt. Aus diesem Grund nennt Cerha den neuen Notationsstil auch proportionelle Notation. Doch warum eine neue Schrift entwickeln, wenn die alte weiter ihre Funktion erfüllen könnte? Auch an dieser Stelle ist eine Antwort nur im Inneren, statt im Äußeren zu finden: Sie hängt mit der ‚Bauanleitung‘ der Stücke selbst zusammen. Sowohl im dritten Mouvement als auch in Fasce ist der lang ausgehaltene Ton der Normalfall, kurze Töne die Ausnahme. Eine Darstellung durch grafische Striche vereinfacht somit das Lesen. In Fasce transportiert sie auch die Idee der Komposition besser, zu der Cerha erklärt:

Der Titel Fasce weist darauf hin, dass das instrumentale Einzelereignis immer eingebunden ist in ein Gruppengeschehen und dieses wieder in größere prozessuale Abläufe. Die Einzelgruppe besteht zumeist aus eng beisammenliegenden Tönen gleicher oder verwandter Klangfarbe. Viele solcher Bündel treten zueinander in wechselnde Beziehungen – entwickeln sich auseinander oder wachsen zusammen, werden in großräumige Vorgänge eingespannt.

Friedrich Cerha

Schriften: ein Netzwerk, Wien 2001, S. 227

Vor dem Hintergrund des konzeptgebenden Titels – das Wort „Fasce“ ist das italienische für „Bündel“ – wird ein zentraler Entwicklungsschritt deutlich, den Cerha vom dritten Mouvement bis zu diesem Stück beschreitet. Statt eine einzige Klangmasse zu formen, treten Klanggruppen in eine Wechselwirkung miteinander. Diese kann verschmelzend sein, aber auch konkurrierend: Es entsteht ein Drama aus Klang…

Innenansicht

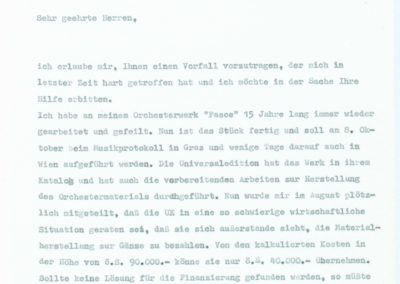

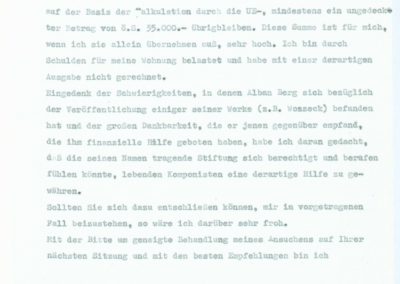

Cerhas kompositorische Idee der vielfältigen Klangbündelung und deren Potenzial, dramatische musikalische Prozesse entstehen zu lassen, unterscheidet ihn von einigen anderen Vertretern der sogenannten Klangkomposition. Wie das Wort verrät, arbeitet sich Musik dieser Stilistik aus dem Klang selbst heraus, betont etwa die Wechsel von in zeitlichen Bereichen und Feldern zusammengestellten Klangfarben. Mit einer „bloßen Aneinanderreihung von Klängen“, einer „fortwährende[n] Materialexposition“ wollte sich Cerha jedoch nicht begnügen.Schriften: ein Netzwerk, Wien 2001, S. 226 Der Weg der Mouvements war folglich für ihn nicht in gleichem Maße fortführbar – ein Ersatz für die vielfältigen Beziehungsmöglichkeiten des Motivischen und Thematischen musste gefunden werden. Cerha fand ihn in der Kybernetik. Mit den grundlegenden Büchern des ‚Vaters‘ dieser in den 1950er Jahren neuen Denkrichtung, Norbert Wiener, befasste sich Cerha ausgiebig. Sie wurden zum eigentlichen Türöffner in eine bis dahin unerhörte Musik:

Ich habe mich in den vorhergehenden Jahren viel mit Systemdenken, besonders mit Norbert Wiener beschäftigt; nun begann ich ein Musikstück als ein solches System mit unterschiedlichen Elementen zu betrachten, die einander beeinflussen, behindern, stören, ausschalten: Prozesse, die das übergeordnete System auszugleichen versucht, um Gleichgewicht (Ausgewogenheit) wiederherzustellen. Dieses Denken erlaubte Kontinuität, Entwicklung, das Nebeneinander vielfältiger Prozesse von verschiedener zeitlicher Lokalisierung, verschiedener Dauer, verschiedener Wirksamkeit aufs Ganze und forderte die Fantasie heraus. Das Ergebnis war eine neue Art von Komplexität, ein neuer Reichtum an Mitteln und Inhalten.

Friedrich Cerha

Schriften: ein Netzwerk, Wien 2001, S. 226

Norbert Wiener, Kybernetik, Privatexemplar Cerhas

Zwei markante Formideen für Fasce basieren auf Cerhas Beschäftigung mit der Kybernetik. Es ist einerseits die Rivalität von Klangbündeln – ein Konfliktpotenzial, das die Musik in sich birgt. Andererseits findet sich im Gleichgewicht, welches das ‚System‘ Fasces fortwährend sucht, ein gegensätzlicher Gedanke. Zwischen den beiden Polen der Unbeständigkeit und der Balance bewegt sich die Musik stetig.

Mit Blick auf das Spannungsfeld zwischen den beiden Gegensätzen lassen sich einige der zentralen Denkmodelle der Kybernetik aufspüren. Sie spielen in den drei grob abzugrenzenden Abschnitten der Komposition jeweils andere Rollen, geben sich aber immer wieder zu Erkennen.

Erster Abschnitt – oder: Störung und Selbstverstärkung

„Vielgliedrig und formal überaus kompliziert“Schriften: ein Netzwerk, Wien 2001, S. 227 – diese eher technischen Worte findet Cerha selbst für den eröffnenden Teil von Fasce. In der Tat: Leicht zu durchdringen ist die sich unerbittlich ausbreitende Klangwelt des gigantischen Orchesterstücks allein aufgrund ihrer Masse nicht. Dazu spielen sich zahlreiche musikalische Konflikte besonders in den ersten Minuten ab und machen so die lebendige Wechselwirkung der Klangaggregate erlebbar. Bereits die allerersten Momente zeugen von einer Kampfeshaltung: Das Stück beginnt mit einem bedrohlichen und herben Signal, einem dreitönigen Cluster, der besonders vom Klang der tiefen Blechbläser (Hörner und Posaunen) geprägt ist. Ihm folgt zögerlich, fast scheu der schrittweise Aufbau einer Klangfläche. Wie alles in Fasce ist sie chromatisch strukturiert: Halbton auf Halbton wird geschichtet und so ein musikalischer Raum erschlossen, der keinen Boden und kein Dach hat, denn der Aufbau kann prinzipiell immer weiter gehen. Die erste Klangfläche in Fasce bildet einen Kontrast zum eisernen Eröffnungsklang: Weiche und zarte Farben, gemischt aus Oboen, Klarinetten und Trompeten, fließen in den Vordergrund; es ist der erste Versuch eines Ausgleichs. Dieser erweist sich jedoch schnell als unbeständig. Aus dem kontinuierlich ausgehaltenen Tongemisch lösen sich zuerst fast unmerklich zwei gegeneinander ankämpfende Klanggruppen heraus. Auf der einen Seite stehen die Oboen und Trompeten, sie versammeln sich auf der Achse des Tons c. Scharf gegen diese Achse strebt der benachbarte Ton cis. Er wird durch die Zusammenführung von Klarinetten, Posaunen und zuletzt auch Violinen und Bratschen verklanglicht. Nach einem kurzen Duell dieser beiden Töne – einer Art Urzelle des gesamten Klangs in Fasce – kollabiert das musikalische Geschehen. Nur ein einzelner Hornton klingt in weiter Ferne über dem unwirklichen Flimmern einiger Streichinstrumente.

Cerha, Fasce, Beginn

RSO Wien, Ltg. Johannes Kalitzke, Produktion col legno 2006

Claus-Henning Bachmann, „Fleckerlteppich der Avantgarde“, Nürnberger Nachrichten, 1975,

AdZ, KRIT0020/23

Was mich heute, da mir die Arbeit mit solchen Materialien schon in weite Ferne gerückt ist, an dem Stück immer noch fesselt, – und aus diesem Grund habe ich es wohl auch als letztes Konzept aus der Zeit um 1960 fertiggestellt,– ist der ungeheure Stilwillen, der dahintersteckt, im Verzicht auf bewegte Linie, Harmonie und engräumige Rhythmik, eine puristische Gesinnung, die sich ohne Seitenblicke und ohne Blick zurück eine bewegte Welt aus dem Boden stampfte, eine archaisch abgründige Welt, von der nur mit diesen und in diesen Materialien ausgesagt werden konnte.

Friedrich Cerha

Manuskript zu Fasce, undatiert, AdZ, 00T0056/4 f.

Um der Selbstgenügsamkeit entgegenzutreten, die im chromatischen und einheitlichen Kompositionsstil schlummerte, entschied sich Cerha an vielen Stellen dazu, den Klangverlauf in seiner Folgerichtigkeit zu stören, das System in kybernetischer Manier auf die Probe zu stellen. Da Fremdheit des Materials in der Logik Fasces gar nicht möglich ist, nehmen die Störungen in der Komposition ihren Ursprung im Klanglichen. Plötzliche Wechsel der Klangfarbe sind oft sichere Indikatoren auch für plötzliche Wechsel des strukturellen Zustands. Eine dieser markanten Störungsepisoden spielt sich wenige Minuten nach Beginn ab: Alle fünf Schlagzeuger hämmern wie aus dem Nichts in voller Lautstärke auf einem großen Set Röhrenglocken, dabei entsteht ein 13-töniges Cluster. Dieser Moment ist der Auslöser einer ganzen Kette von Klangereignissen. Umliegende, schon vor dem Glockeneinsatz beteiligte Bündel treiben schnell in ein Crescendo, um dann scharf abzureißen. Innerhalb von kürzester Zeit schwemmt das Orchester regelrecht auf. Rasant und in kaum wahrzunehmenden Abständen bilden sich neue Bündel, die alle in hoher Lautstärke einsetzen und einem klanglichen, fast alle Stimmen durchgreifenden Kraftschub den Weg öffnen. Die Kybernetik bezeichnet Prozesse dieser Art als positive Rückkopplung (oder Feedback). Oft angestoßen durch Störelemente verstärken sich bestimmte Eigenschaften innerhalb eines Systems, manchmal so stark, dass dieses bis in die Selbstzerstörung getrieben werden kann. Lawinen sind für die positive Rückkopplung ein griffiges Beispiel aus der Natur: Die Loslösung einzelner Eisschichten bewirkt die Loslösung weiterer, sodass schließlich ganze Massen in Bewegung geraten.

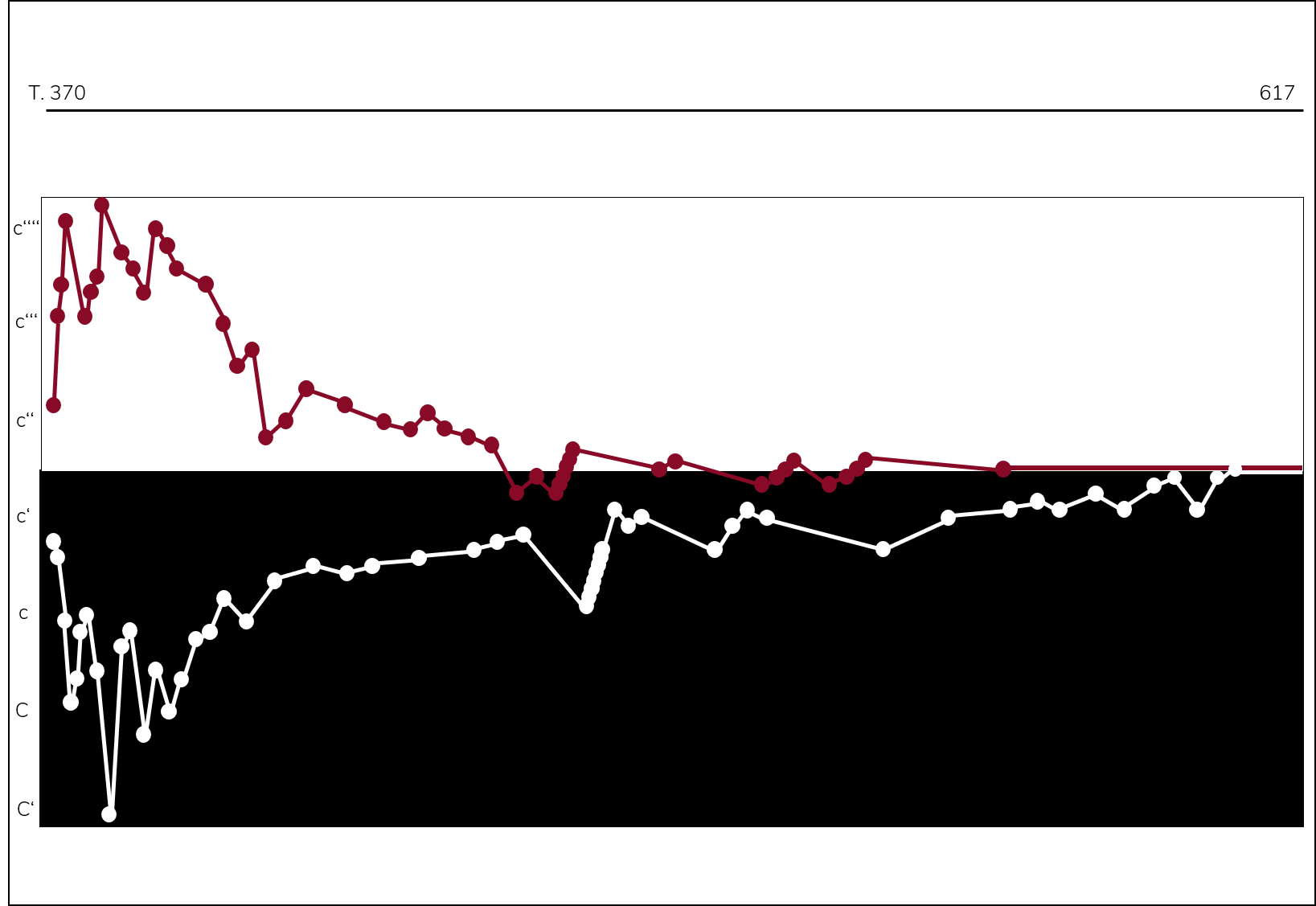

Einen faszinierenden Einblick in die selbstverstärkenden Prozesse in der Musik Cerhas geben die Fasce-Skizzen. In ihnen sind die blockhaften Klangüberlagerungen, die durch die Glockenschläge ausgelöst werden, hervorragend erkennbar.

SWR Sinfonieorchester Baden-Baden und Freiburg, 2006

Wie bereits der erste Abschnitt von Fasce erweist sich auch der zweite als störungs- und konfliktreich. Gleichzeitig zeigen sich aber auch Veränderungen: Die Bewahrung von Gleichgewicht und Stabilität rückt zunehmend in den Vordergrund. Nach den zahlreichen Krisen der ersten Minuten entfaltet sich eine längere Passage, in denen sich der Klang um die eigene Achse dreht – die grafisch eindrucksvollen Skizzen (siehe das erste Video) veranschaulichen die so gewonnene Stabilität. Dennoch sind stabile Zonen in der Musik nur von vorübergehender Dauer. Immer wieder muss sich das System auf veränderte Bedingungen einstellen, die eigene Struktur neuen Impulsen anpassen.

Etwa in der Mitte des Stücks ballen sich völlig neuartige Störungsmomente in einer besonders dramatischen Passage. Während das Klangkontinuum sonst vorwiegend aus sich horizontal entfaltenden Flächen aufgebaut ist, drohen nun kurze, aber massiv einbrechende Klangbündel die Beständigkeit des allzeit ineinanderfließenden Klangs zu zerreißen. Besonders ein knallartiger Splitter – in seiner Gestalt einzigartig in der gesamten Komposition – fällt auf. Für den Orchesterschlag macht Cerha Gebrauch von einem ebenfalls für das Stück einmaligen Klangeffekt: Einem der Schlagzeuger fällt die Aufgabe zu, mit einem „großen Hammer aus Holz“ auf einen „resonanzreichen Holzboden“ zu schlagen.Vgl. die Angaben Cerhas im Autograf zu Fasce, S. 28 Dabei soll ein „mächtiger, dunkler, dröhnender Schlag“ entstehen, so vermerkt es Cerha in der Partitur. Der entstehende Effekt erinnert an die Sechste Sinfonie von Gustav Mahler, die sogenannte „Tragische“: Bei Mahler wird ein eigens gebauter Holzkasten verwendet, um mit einem großen Hammer auf diesen zu schlagen – ein Klangsymbol der Katastrophe.

Mahler, Sinfonie Nr. 6, Finale, Zweiter Hammerschlag

Berliner Philharmoniker, Ltg. Claudio Abbado, Produktion Deutsche Grammophon 2005 (Signatur: 00289 477 5573)

Cerha, Fasce, Hammerschlag

RSO Wien, Ltg. Johannes Kalitzke, Produktion col legno 2006

In Cerhas Fasce löst der Hammerschlag ein erneutes Einsetzen der Röhrenglocken aus und schlägt so einen deutlichen Bogen zum ersten Abschnitt, in welchem die Glocken das Orchester an die Grenze des Monumentalen geführt hatten. Interessanterweise sind die Auswirkungen diesmal von ganz anderer Qualität. Statt erneut in einen Klangtaumel zu geraten, folgt dem Einschnitt ein Bündel aus hohen und filigranen Streicherklängen, während die anfangs laut angeschlagenen Glocken schnell wieder verklingen. Das verfolgbare Gegensteuern des Systems macht ein weiteres Konzept der Kybernetik sichtbar, die negative Rückkopplung. In Kontrast zu ihrem Pendant, der positiven Rückkopplung, unterdrückt sie selbstverstärkende Prozesse und lenkt in die entgegengesetzte Richtung, um Stabilität wiederherzustellen. In seinem Standardwerk Kybernetik beschreibt Norbert Wiener die Funktionsweise eines Thermostats als Beispiel für eine solche Form der Rückkopplung. Übersteigt etwa die Raumtemperatur den gewünschten Wert, so verringert das Thermostat den Fluss des Heizöls – die Temperatur sinkt in der Folge wieder. Sinkt die Temperatur wieder unter den angestrebten Wert, so veranlasst das Thermostat, dass wieder mehr Heizöl fließt. Gezieltes Gegenarbeiten bewirkt so das Streben nach Stabilität. Es findet sich in Fasce auch in musikalischer Form.

Cerha, Fasce, Autograf, Seite 26, AdZ, 00000056/27

Die musikalische Form, die nach den hier geschilderten Vorstellungen und Prinzipien gebaut ist, entspringt einer fortdauernden Wechselwirkung von Zuständen und Ereignissen. Die Zustände werden dabei von plötzlich eintretenden Ereignissen unterbrochen und verändern sich unter deren Einfluss, und umgekehrt: Die verändernden Zustände haben auch eine gewisse Wirkung auf die Art der Ereignisse, denn diese müssen immer von neuartiger Prägung sein, um den veränderten Zustand weiter verändern zu können. Auf diese Weise entsteht eine unablässige Wandlung: Die schon dagewesenen Zustände und Ereignisse schalten ihr nochmaliges Auftreten wechselseitig aus, sind also unwiederbringlich.

György Ligeti

„Zustände, Ereignisse, Wandlungen. Bemerkungen zu ‚Apparitions‘, in: Ders., Gesammelte Schriften, hg. v. Monika Lichtenfeld, Mainz 2007, Bd. 2, S. 170-173, hier S. 173

Dritter Abschnitt – oder: Gleichgewicht und Zielzustand

Die zahlreichen Krisen und Störungen, die sich in Fasce für die dramatische Form verantwortlich zeigen, gipfeln im dritten Abschnitt in einen extremen Zenit. Dieser wird gleich zu Beginn erreicht. Seine klangliche Wucht geht auch aus einem besonderen Kontrast hervor, die sich so im Stück kein zweites Mal findet. Am Ende des zweiten Abschnitts scheint es beinahe, als ob die Musik ihr Ende fände: Isolierte, höchst zerbrechliche Klanginseln aus verwandten Farben tauchen hier aus einer ansonsten völlig stillen Umgebung auf. Eine Generalpause nach den letzten zu vernehmenden Tönen mündet dann aber in eine Art Klangexplosion. Scharenweise vermehren sich neue Bündel aus dem Nichts, alle „mit äußerster Kraft“Cerha, Autograf zu Fasce, AdZ, 00000056/30, wie Cerha in der Partitur vermerkt. Durch diese massenweise Schichtung fast aller zur Verfügung stehenden Orchesterfarben entsteht über längere Zeit ein Kraftfeld mit verschiedenen Polen. Kontrast- und spannungsreich bahnt sich die Musik durch eine Architektur aus massiven Klangblöcken. Alle Blöcke setzen unvermittelt ein und reißen ebenso unvermittelt ab, eine nuancierte Verschmelzung findet – wie in vielen anderen Momenten Fasces – nicht statt.

Obwohl sich das grobkörnige Klangbild lange erhält, ist der musikalischen Entwicklung nach einiger Zeit eine zunächst kaum merkliche Veränderung abzuhorchen. Ein erstes Anzeichen dieser Veränderung ist die Verbreiterung der Blöcke, die eine wichtige Konsequenz mit sich bringt: Dadurch, dass der Klang im Einzelnen länger durchgehalten wird, ergeben sich im Allgemeinen weniger Kontraste; die Musik strebt also unaufhaltsam auf eine Angleichung zu. Cerha beschreibt diese Entwicklung in seinen Schriften:

Allmählich beginnen sich Gegensätze im Diminuendo abzubauen, bis die Blöcke schließlich zusammenwachsen, sich zunehmend langsamer von unten nach oben aufbauend und gleichzeitig in dieser Richtung auflösend – ein Vorgang, der durch Glissandi verdeutlicht wird, die nicht als Effekt eingesetzt sind, sondern ein strukturelles Konzept sichtbar machen. Gleichzeitig wird der Tonraum, in dem die Bündel immer verwandter, ähnlicher werden, zusammengedrückt, bis schließlich von dem Aggregat nur mehr das eingestrichene e übrigbleibt.

Friedrich Cerha

Schriften: ein Netzwerk, Wien 2001, S. 227

So langwierig sich der gesamte Klangprozess auch gestaltet – er kennt einen klaren Zielzustand, der über verschiedene Stationen am Ende auch erreicht wird. Dieses Merkmal einer eingeschriebenen Teleologie der Musik erweist sich als ein urkybernetisches. Alle kybernetischen Systeme, seien es Thermostate, der menschliche Hormonhaushalt oder Populationskreisläufe im Tierreich, orientieren ihre Dynamik an einem Idealzustand, den es zu erreichen gilt: Sie „verhalten sich ‚zielstrebig‘“Georg Klaus, „Das Verhältnis von Kausalität und Teleologie in kybernetischer Sicht“, in: Deutsche Zeitschrift für Philosophie 10 (1960), S. 1266-1277, hier S. 1273, um mit den Worten des Kybernetikers Georg Klaus zu sprechen. In Cerhas Fasce findet sich ein solcher Zielzustand in der Angleichung der Klangfarben und einer letzten, sich herausbildenden Tonachse. Das System findet das immer wieder angestrebte, aber zuvor gestörte Gleichgewicht nach einem wahren Kraftakt.

Skizzierte Tonraumentwicklung im letzten Abschnitt von Fasce

Bildquelle: Marco Hoffmann

Cerha, Fasce, dritter Abschnitt

SWR Sinfonieorchester Baden-Baden und Freiburg, 2006