Gschwand(t)ner Tänze

Süße Erinnerungen

Langegger Nachtmusik I

I. Keintate

Saal im „Grand Etablissement Gschwandner“, frühes 20. Jahrhundert

Der „Gschwander“ im 17. Gemeindebezirk der Stadt Wien gehörte im 19. und 20. Jahrhundert zu den legendären Vergnügungsstätten der Vorstadt. Für den jungen Friedrich Cerha war er auch ein Ort der musikalischen Sozialisation: Er spielte dort als Geiger in verschiedenen Formationen und sog die Musik Wiens wie ein Schwamm auf.

Bildquelle: Familienarchiv Ulrike Stadler/Gschwandner

Früh übt sich?

Im Falle Cerhas allemal. Ein altes Notenbuch verschafft Einblicke in die Jugendwelt des schon damals eifrigen Komponisten

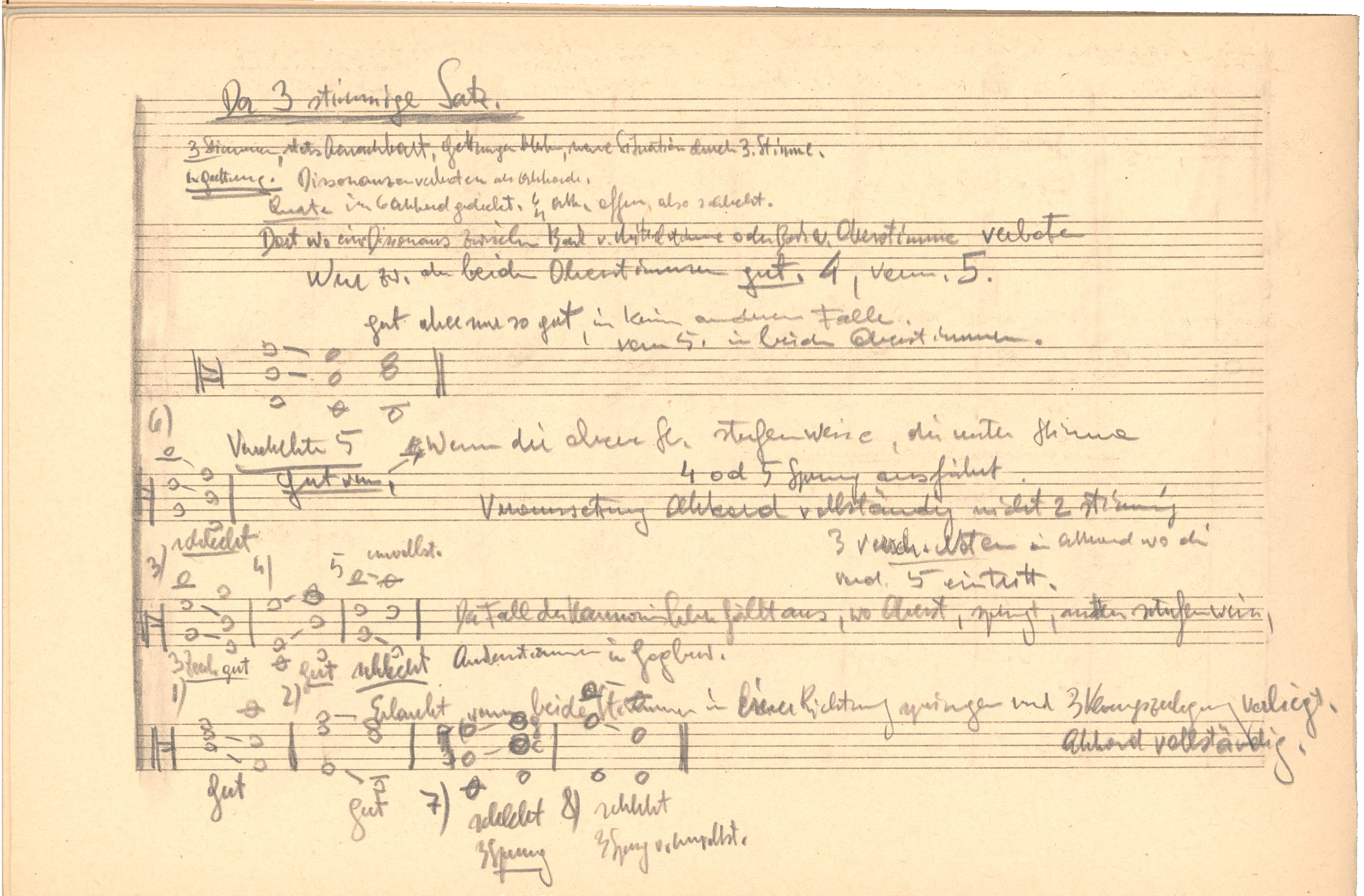

Cerha, Kontrapunkt-Übungen, 1938, AdZ

Die Beschäftigung mit den komplizierten Regeln des musikalischen Kontrapunkts traut man einem erwachsenen Komponisten allemal zu, einem Jugendlichen jedoch nur schwer. Damals – zur Zeit des anbrechenden Zweiten Weltkriegs – war die Wissbegierde des jungen Cerha ungebrochen. Der Wunsch, sein Handwerk zu erlernen trieb ihn schnell in die Arme seines ersten Kompositionslehrers, der seinen minderjährigen Schüler keineswegs schonte. Er ließ ihn Menuette schreiben und Choräle harmonisieren, ganz wie die Großen und alles nach Lehrbuch. „Im Gymnasium“, so erinnert sich Cerha, „bekam ich Schwierigkeiten, weil ich wiederholt dabei erwischt wurde, als ich unter der Bank meine Generalbassaufgaben schrieb.“Schriften: ein Netzwerk, Wien 2001, S. 26 Das obige Notenheft datiert sich auf 1938 – im selben Jahr schrieb Cerha eines seiner frühesten, bis heute erhaltenen Stücke, die Gschwandtner Tänze. Wie im Falle vieler solcher Jugendwerke existiert zwar kein originales Manuskript mehr. Eine 1950 erstellte Reinschrift ist aber glücklicherweise erhalten geblieben.

Außenansicht

Vom Geigenbogen zu Notenblatt und Stift – für diese Abfolge brauchte der kleine ‚Fritz‘ nicht lange. Fast könnte man meinen, das eine habe sich vollkommen natürlich aus dem anderen ergeben. Die Grundlagen für die ersten eigenen Stücke wurden ihm denn auch im Geigenunterricht von seinem ersten Instrumentallehrer vermittelt. Gleichwohl war dieser kein Experte im Gebiet der Komposition – und so war es geboten, sich nach neuen Impulsgebern umzuschauen. Seinen ersten ‚echten‘ Kompositionslehrer fand Cerha so im Alter von elf Jahren beim Flanieren in seiner heimischen Umgebung in Ottakring. Dort gab es damals eine Niederlassung des städtischen Konservatoriums. Am lebendigsten werden die Erinnerungen an diesen magischen Ort durch die eigenen Worte Cerhas:

Neben dem Eingangstor war eine schwarze Glastafel angebracht, auf der die Dinge verzeichnet waren, die man hier studieren konnte – und da stand ganz unten Musiktheorie und Komposition. Elfjährig und viel zu schüchtern um das Haus zu betreten, schlich ich wiederholt unschlüssig dort herum: Da gab es also jemanden, der das wusste und konnte, was mir fehlte. Nach einiger Zeit nahm ich meinen ganzen Mut zusammen, ging hinauf und klopfte an eine Tür, die das Schild „Direktionskanzlei“ trug. Drinnen saß ein weißhaariger Mann, der mit spitzer Metallfeder und Tinte – vor sich ein Particell – an einer, wie mir damals vorkam, riesigen Partitur schrieb. Ich sagte ihm, dass ich Musiktheorie und Komposition studieren wolle und zeigte ihm mein Duo für zwei Violinen. Ein Knirps in kurzen Hosen – muss ich einen ziemlich kläglichen Eindruck gemacht haben. Er lachte und sagte mir, dass ich nicht allein inskribieren könne, sondern mit meinen Eltern kommen müsste. Also beichtete ich meiner strengen, autoritären Mutter meinen Vorsatz – und erstaunlicherweise akzeptierte sie ihn.

Friedrich Cerha

Schriften: ein Netzwerk, Wien 2001, S. 26

Dank der die Erlaubnis seiner Eltern wurde aus dem elfjährigen Cerha ein Jungstudent. Der Mann „mit spitzer Metallfeder und Tinte“ war Karl Hermann und sollte für die nächsten vier Jahre sein Lehrer bleiben, ehe der Krieg eine herbe Zäsur setzte.

Cerhas musikalische Welt war in den ausgehenden 1930er Jahren von vielfältigen Erfahrungen in seiner Heimatstadt Wien geprägt. Zu ihnen gehörte etwa die slawische Volksmusik, aber auch frühe Besuche in den Tempeln der Hochkultur: In der Staatsoper hörte er schon als Zwölfjähriger Richard Strauss‘ bahnbrechende Elektra, im Wiener Musikverein hingegen die Ouvertüre zu Richard Wagners erster Erfolgsoper Rienzi.Vgl. Schriften: ein Netzwerk, Wien 2001, S. 27 Auf der anderen Seite hinterließen auch Streifzüge durch das Milieu der Unterhaltungsmusik ihre Spuren. In etlichen Vorstadtetablissements des Gemeindebezirk Hernals war Cerha noch vor dem Krieg als Musiker tätig. Als zweiter Geiger spielte er „bei Akademien, kleinen Bällen, Hochzeiten, Festessen“Schriften: ein Netzwerk, Wien 2001, S. 27 und Ähnlichem. Unvermeidlich beeinflusste die leichtfüßige Tanzmusik seine ersten Gehversuche als Komponist: Die Gschwandtner Tänze entstanden als nächste natürliche Schrittfolge. Sie gefielen selbst seinem überaus strengen Lehrer gut.Vgl. Schriften – ein Netzwerk, Wien 2001, S. 27

Brücke

Als wohl erstes Zeugnis von Cerhas kompositorischer Verarbeitung der Wiener Unterhaltungsmusik hätten die Gschwandtner Tänze damals wohl mühelos in einem der gängigen Vorstadtlokale gespielt werden können. Ihr Name verrät den dafür angedachten Ort: das „Grand Etablissement Gschwandner“ in Hernals, jenem Bezirk, in dem Cerha als junger Geiger umherschlenderte. Die Tänze verströmen den ‚Duft‘ jenes Ortes.

1938, zur Zeit der Komposition, erlebte der elfjährige Cerha den Gschwandner noch in voller Blüte. In Wien war der Bau als eine der großen Vergnügungsstätten bekannt – unzählige Gäste wurden im Laufe seiner langen Geschichte hier von abwechslungsreicher Unterhaltung umgarnt. Etwa 100 Jahre bevor Cerha hier als Geiger auftrat, in den 1830er Jahren, öffnete der Geschwandner seine Pforten für die Öffentlichkeit. Zunächst war von der späteren Popularität wenig zu spüren, denn in den anfänglichen Jahrzehnten diente das Haus als eher kleines Heurigenlokal, betrieben von der namensgebenden Familie Gschwandner. Umbauten und Erweiterungen wandelten im Laufe des 19. Jahrhunderts schließlich die Funktion des Ortes. In den 1870er Jahren wurde das spätere Herzstück des Hauses errichtet, ein großer, dreischiffiger Saal, konstruiert nach der Bauweise einer Basilika. Durch ihn wurde der Unterhaltungskunst buchstäblich mehr Raum gegeben. Wie ein Magnet zog der Gschwandner neues Publikum an. Sein Angebot für die Wiener Bevölkerung war bunt und bediente die städtischen Bedürfnisse nach Vergnügungen aller Art: „Konzerte, Wäschermädel- und Fiakerbälle, kinematographische Vorführungen, Gartenschauen und Boxkämpfe boten im Zeitalter vor der Einführung des Fernsehgerätes abwechslungsreiches und beliebtes Entertainment.“https://www.events.at/l/gschwandner Besonders die Arbeiterklasse tummelte sich in Vorstadtetablissements wie dem Gschwandner, um sich von den Strapazen des Alltags zu erholen, dem Wein, der Musik und dem Tanz zu frönen – eine lebendige Gegenwelt zur noblen, von der reichen Oberschicht besiedelten Wiener Innenstadt.

Strauss-Lanner-Saal, 1925, Festveranstaltung zum 100ten Geburtstag von Johann Strauss (Sohn)

Ansichtskarte des Gschwandner

Bildquelle: Bezirksmuseum Hernals

Vom Stadtkern Wiens grenzte sich das kulturelle Leben in der Vorstadt auch durch seine Musik ab. Um 1830, zur selben Zeit, als der Gschwandner in Form eines Heurigen entstand, kam erstmals ein charakteristischer Stil auf, dem später das Etikett „Schrammelmusik“ angehaftet wurde. Der Name verdankte sich den Brüdern Johann und Josef Schrammel. Sie unterhielten ein Ensemble, das alsbald zum Vorbild der gesamten Musizierpraxis erhoben wurde. Typisch: Eine kammermusikalische Besetzung mit zwei Geigen, Kontragitarre und Klarinette, landläufig Schrammelquartett genannt (wobei auch Variationen verbreitet waren, etwa mit Akkordeon statt Klarinette). Die Schrammelmusik bildete einen Gegenpol zur zelebrierten Hochkultur in den Konzert- und Opernhäusern und besiedelte konsequent den ‚natürlichen Lebensraum‘ Wiens: Jene Orte, die nicht der Repräsentation dienten, sondern sich lockerer gaben. Zugleich spielten die Schrammeln (so wurden die Ensembles genannt) nicht bloß im Hintergrund zur Belustigung der Gäste: Die Musik war durchaus „zum Zuhören bestimmt“Ernst Weber, Art. „Schrammelmusik“, in: Österreichisches Musiklexikon online.

Cerhas Mitwirkung in Schrammelquartetten fällt in eine Zeit, in der die traditionsreiche Musikgattung bereits professioneller gepflegt wurde. „Musiker der philharmonischen Orchester“Ernst Weber, Art. „Schrammelmusik“, in: Österreichisches Musiklexikon online trafen auf „Volksmusikanten“ und bildeten eigene Quartette. Das Konzertieren trat mehr und mehr in den Vordergrund und unterstrich so die historische Bedeutung der Musik für den Kulturraum Wien. Auf diese Weise ging die einst urtümliche Musizierpraxis des 19. Jahrhunderts nicht verloren. Auch in der Gegenwart ist die Schrammelmusik vom Konzertieren geprägt und wird meist von professionellen Musikern ausgeführt. Zu dieser gewandelten Situation passt, dass Cerha seine Gschwandtner Tänze später für ein Schrammelquartett einrichtete – sie wurden vom „attensam quartett“Vgl. Interview mit Friedrich und Gertraud Cerha, 10.9.2019 gespielt, das aus dem Klangforum Wien hervorging.

Innenansicht

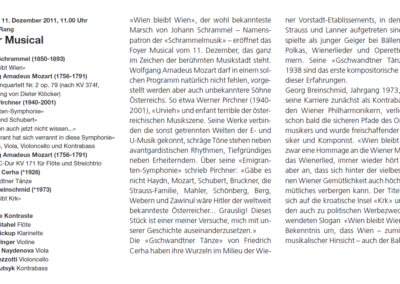

Cerha, Gschwandtner Tänze, Reinschrift 1950, Titelblatt, AdZ, 00000004/3

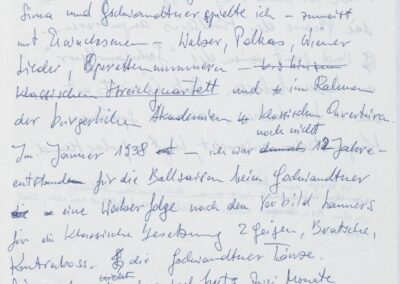

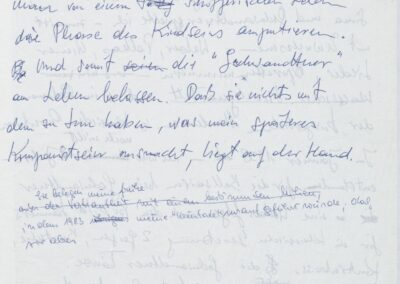

Cerhas Gschwandtner Tänze und das Etablissement Gschwandner teilen etwas Gemeinsames: Beide fielen lange Zeit der Vergessenheit anheim. Die Geschichte der Komposition birgt dabei den ersten, dem damaligen Weltgeschehen geschuldeten Bruch. Ursprünglich schrieb Cerha das Stück im Januar 1938 für die „Ballsaison beim Gschwandner“Schriften: ein Netzwerk, Wien 2001, S. 216– die Musik war also tatsächlich zum Tanzen bestimmt. Aus der geplanten Aufführung wurde nichts: Schon im März desselben Jahres begann der „Anschluss Österreichs“ durch das nationalsozialistische Regime des damaligen Deutschen Reichs. Der unheilvolle Vorgang verschüttete auch Cerhas Musik – die Gschwandtner Tänze verschwanden in der Schublade.

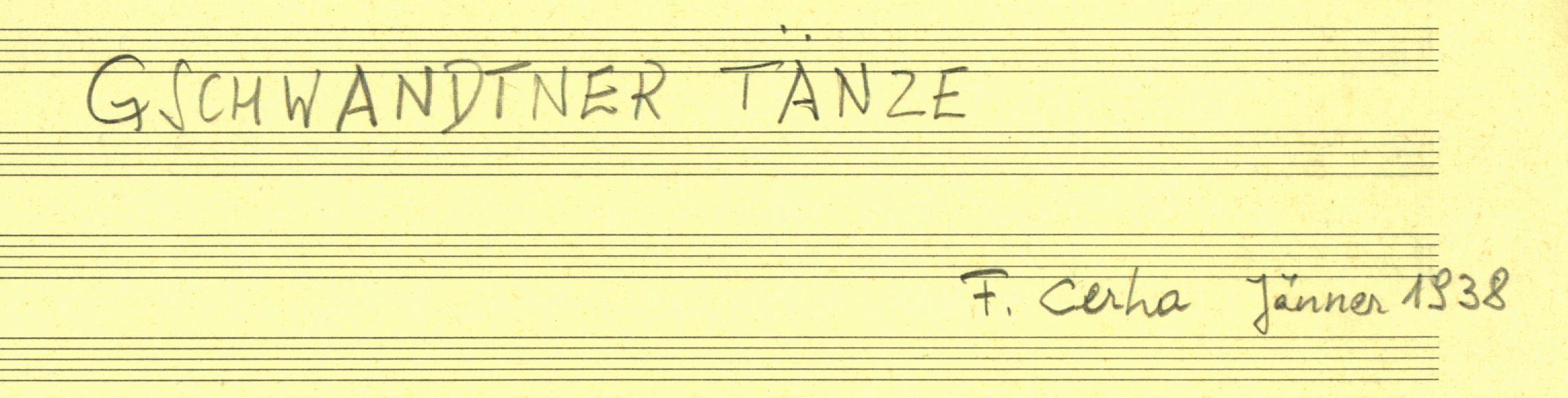

Zwei Wiederentdeckungen verhalfen der Komposition zum Überleben. Einige Jahre nachdem der Weltkrieg gewütet hatte, 1950, fertigte Gertraud Cerha eine Reinschrift des mittlerweile zwölf Jahre alten Manuskripts an. Auch andere Reinschriften aus dieser Zeit stammen von ihr, darunter etwa solche zu den Zehn Rubaijat (1949-55) oder dem Sonnengesang des hl. Franz von Assisi (1948-52). Es ist dieser Abschrift zu verdanken, dass sich die Gschwandtner Tänze überhaupt erhielten: Das frühe Originalmanuskript gilt heute als verschollen. Nachdem das Stück wiederum mehr als 30 Jahre in Vergessenheit geriet, gab es schließlich eine entscheidende, zweite Entdeckung. Cerha notiert im Werkkommentar zum Stück:

Werkkommentar zu den Gschwandtner Tänzen, Manuskript, 1986, AdZ, 000T0004/2

Die zweite Wiederentdeckung führte schließlich zur späten Uraufführung. Erstmals erklangen die Tänze am 28. Oktober 1986 – knapp ein halbes Jahrhundert nach ihrer Entstehung. Aufführungsort war damals die Wiener Nationalbibliothek, in der eine Jubiläumsausstellung zu Cerhas Œuvre veranstaltet wurde. Der ursprünglich vorgesehene Gschwandner konnte für eine Aufführung nicht genutzt werden – er stand mittlerweile leer. Obwohl er den Krieg überlebt hatte und somit als eine der letzten Wiener Vergnügungsstätten des 19. Jahrhunderts erhalten geblieben war, schloss er 1960 seine Pforten. Über Jahrzehnte „diente das Haus als Lagerraum“Julia Beirer, „Zeichen der Zeit“, in: Kurier, 7.3.2018, https://kurier.at/wohnen/zeichen-der-zeit/313.025.631, vollends seiner historischen Bedeutung entkleidet. Jede Geschichte kennt jedoch auch eine Wendung: 2017 ließ der österreichische Künstler Bernhard Kammel den Gschwandner restaurieren, nachdem er dort zuvor Dreharbeiten für seinen Film Elysium Hernalsiense durchgeführt hatte. Unter dem Namen REAKTOR wird der ehemalige Gschwandner seither wieder belebt. Er dient als Forum transdisziplinärer Kunstprojekte. Und auch Cerhas vom Ort inspirierten Stücke trugen zur Verwandlung mit bei. Am Vorabend der offiziellen Einweihung durch ein Screening von Kammels Film fand im restaurierten Gebäude ein erstes Konzert statt. Auf dem Programm: Cerhas Gschwandtner Tänze. Ihm folgte symbolisch eine Neukomposition von Franz Hautzinger, das Quartett Reaktor#2. Satte 80 Jahre nach Kompositionsabschluss erklang Cerhas Musik schlussendlich dort, wo sie ursprünglich hätte erklingen sollen.

Aufführung der Gschwandtner Tänze bei der Eröffnung des REAKTOR, 16.2.2018

Bildquelle: kollektiv fischka/REAKTOR

Besetzung des Quartetts:

Joanna Lewis, Violine

Christina Kraushofer-Neubauer, Violine

Martin Kraushofer, Viola

Maximilian Ölz, Kontrabass

Aus Cerhas Gesamtwerk ragen die Gschwandtner Tänze in besonderer Weise hevor. Sie sind das einzige Jugendwerk, das der Komponist in Reflexionen über seine Komponistenlaufbahn dezidiert herausgreift.Vgl. Cerhas Text über „die Frühwerke“: Schriften: ein Netzwerk, Wien 2001, S. 216-221, hier S. 216 Es ist ein Dokument der persönlichen Erinnerung – die letzte Musik, die vor Ausbruch des Kriegs von ihm niedergeschrieben wurde, ein letztes Protokoll jener „Kinderwelt“, die danach „für immer“ versank.Schriften: ein Netzwerk, Wien 2001, S. 216 Zugleich sind die Tänze auch ein Dokument der kulturellen Erinnerung. Wie beim Gschwandner verdichtet sich in ihnen einhundert Jahre Vergangenheit. Beide sind von der Aura des 19. Jahrhunderts durchwirkt, einer Zeit, die Cerha nie miterlebte und doch erlebte – durch die lebendig gehaltene Musizierpraxis der mit ihr verknüpften Wiener Musik. Erst in der I. Keintate (1980/82) sollten diese Erlebnisse erneut Früchte tragen. Dort knüpft Cerha etwa an das Wienerlied an oder greift typische Tänze der Schrammelmusik auf (etwa Marsch, Galopp und Polka).Vgl. auch Ernst Weber, Art. „Schrammelmusik“, in: Österreichisches Musiklexikon online In den Gschwandtner Tänzen sind es hingegen Walzer, die erklingen.

Eine Spur zum kindlichen Erinnerungsraum Cerhas lässt sich über den Gschwandner selbst finden: Die große basilikale Festhalle trug damals den Namen Strauss-Lanner-Saal, eine Hommage an Johann Strauss (Vater) und Franz Lanner, jene zwei Komponisten, die dem Wiener Walzer Mitte des 19. Jahrhunderts zu großer Popularität verhalfen. Insbesondere Lanner kann als geistiger Vater der Gschwandtner Tänze gelten, denn diese folgen der typischen „Lanner-Besetzung“: Das Streichquartett ist gewissermaßen „tiefergelegt“,Vgl. Matthias Henke, „‘Ich komponiere gern bei Nacht‘ – Cerhas Werke für tiefer gelegtes Streichquartett (1938/1992)“, in: Ders. (Hg.): Nach(t)musiken. Anmerkungen zur Instrumentalmusik Friedrich Cerhas, Siegen 2021, S. 67-78 statt einem Cello spielt ein Kontrabass, eine in Wien traditionell gepflegte Praxis (die entsprechenden Ensembles waren auch als „Serenadenquartette“ bekannt). Um 1938 wirkte Cerha selbst in solchen Formationen mit, sodass die Tänze als unmittelbarer Reflex auf die Gepflogenheit zu verstehen sind. Zu viel späterer Zeit bediente er sich schließlich ein zweites Mal der Besetzung, in den Nachtstücken (1992). „Im Vergleich zu anderen Werken aus derselben Periode“ stehen diese Stücke wieder „bewusst und betont stärker in der Nähe der Tradition“, so der Komponist – ein Befund, der sicherlich auch mit der historischen Qualität der Serenadenquartette zusammenhängt. Innerhalb von sechs Sätzen, „knappe[n] Formen“, verfolgen die Nachtstücke das Ziel, „gegensätzliche Elemente in ein musikalisch logisches Spannungsverhältnis zu stellen.“Schriften: ein Netzwerk, Wien 2001, S. 266 Vom Blickpunkt dieser späteren Komposition wird einerseits deutlich, welche enormen Entwicklungsgänge Cerha als Komponist von seiner Jugendzeit bis ins reife Alter auf sich genommen hat. Andererseits gibt es auch Verbindungen: Tänzerische Elemente beispielsweise scheinen auch in den Nachtstücken durch, etwa im dritten Satz, der sich in knöchernem Klanggewand um sich selbst dreht:

Cerha, Nachtstücke, Nr. 3

Ensemble Wien, Musikverein Wien (Brahmssaal), 27.5.1993

Anders als die Nachtstücke sind die Gschwandtner Tänze mit der musikalischen Welt Lanners nicht bloß über die Besetzung verwandt. Sie folgen auch ihrem stilistischen Gestus. Lanner und Strauss etablierten die geläufige Form des Konzertwalzers: Eine Introduktion, die explizit nicht zum Tanzen gedacht war, leitete die sogenannte Walzerkette ein. Meist wurden fünf Walzer aneinandergereiht, ehe eine Coda den Abschluss brachte. Auch die Gschwandtner Tänze folgen diesem Schema grundlegend. Eine spritzige Einleitung eröffnet das Stück. Sie ist, anders als in Orchesterwalzern des 19. Jahrhunderts, äußerst knappgehalten und umfasst nur fünf Takte – es geht also zügig in die Kette über. Das erste wahrnehmbare Thema ist deutlich vom Walzeridiom geprägt. Fast sehnsüchtig blickt es zurück auf die ungetrübte Klangwelt der Donaumonarchie (deren Idyll nicht erst 1938 zerschlagen war, doch mit dem anstehenden Krieg jegliche Hoffnung auf eine Restauration verlor). Angeschoben von gravitativen Auftaktfiguren schunkelt es sanft im gewohnten Duktus bis zum beherzten Abschluss – eine absolut tanzbare Musik. Was dem Thema folgt, ist eine Art Variationsspiel. Basierend auf einer fortwährend ähnlichen Akkordfolge werden neue Melodien erfunden, die sich fast wie von selbst auseinander ergeben. Schnittig wird der imaginäre Tanz an bestimmten Stellen von scharfen Figuren und Akzenten angetrieben, periodisch immer wieder in einen zackigen Abschluss mündend.

Cerha, Gschwandtner Tänze, Introduktion und Walzerthema (T. 1-22), AdZ, 00000004/3 f.

Cerha, Gschwandtner Tänze, Introduktion und Walzerthema

Ensemble Wien, Musikverein Wien (Brahmssaal), 20.10.1988

Bemerkenswert an Cerhas frühem Jugendwerk ist einerseits, wie dieses eine tiefgreifende Kenntnis der Wiener Musikkultur bezeugt, sich kreativ ausrichtend an einer gleichsam formelhaften Klangsprache. Andererseits erstaunt die Beobachtung, dass bereits hier auf integrative Weise das später für den Komponisten typische Spannungsverhältnis von Einheit und Vielfalt in die Musik hineinwirkt. Die Walzerwelt entwickelt sich in verschiedene Richtungen: Immer wieder ziehen Episoden mit neuen musikalischen Gedanken vorbei, selbst die Tonarten wechseln etappenweise. Das charakterliche Spektrum reicht von eleganten und grazilen Melodiebögen über neckische Figuren bis hin zu gar quierlig-grotesken Momenten, etwa im Mittelteil: Hier tritt die erste Geige in Aktion. In artistischer Manier hüpft sie über ein welliges Ton-Gefilde. Ihre humoristischen Gesten werden von den anderen drei Streichern durch eine typische Walzerbegleitung geerdet.

Cerha, Gschwandtner Tänze, 1. Geigenstimme, Ziffer 14, T. 4, AdZ, 00000004/13 f.

Cerha, Gschwandtner Tänze, Ziffer 14-15

Ensemble Wien, Musikverein Wien (Brahmssaal), 20.10.1988

Den schillernden Entwicklungsgängen der Musik steht auf der anderen Seite ein Element entgegen, das die tänzerische Vielfalt zusammenhält: Es ist das schwärmerische Walzerthema des Beginns. Anders als in den durch Reihung zustande kommenden Walzerketten Lanners oder Strauss‘ greift Cerha mehrmals auf sein Anfangsthema zurück, um Einheit zu stiften. Das Thema taucht dabei in verschiedenen Formen auf. Es wird angedeutet, dann aber anders weitergeführt (Ziffer 4), es kehrt nach einer Episode in As-Dur in der Originaltonart C-Dur wortwörtlich wieder (Ziffer 9), es wird in andere Akkordbahnen eingebettet (Ziffer 12), es wird derart variiert, dass es nur noch schemenhaft erkennbar ist (Ziffer 16) und es flammt in einer Kombination aus verschiedenen Gestalten am Ende deutlich erkennbar wieder auf, um – ganz gemäß der Form des Konzertwalzers – in eine furiose Coda zu münden.

Cerha, Gschwandtner Tänze, Schlussteil

Ensemble Wien, Musikverein Wien (Brahmssaal), 20.10.1988

Dadurch, dass das Thema immer wieder neu in unterschiedlichen Umgebungen aufleuchtet, wird die Walzerkette eher zu einem Walzer-Rondo. Die farbenfrohe, dem Wien des 19. Jahrhunderts nachempfundene Klangwelt wird so auch zu einer organisch verflochtenen, zumindest zu einer, die Kontraste nicht bloß aufsucht, sondern sie auch versucht einander anzunähern. „Ist es überinterpretiert, in einem solchen Procedere einen Vorboten von Cerhas später manifest werdenden Ansatz zu erkennen, musikalisch Gegensätzliches nicht asyndetisch nebeneinander zu stellen, sondern zwischen divergierenden Elementen zu vermitteln?“Matthias Henke, „‘Ich komponiere gern bei Nacht‘ – Cerhas Werke für tiefer gelegtes Streichquartett (1938/1992)“, in: Ders. (Hg.): Nach(t)musiken. Anmerkungen zur Instrumentalmusik Friedrich Cerhas, Siegen 2021, S. 67-78, hier S. 70