Zweites Streichquartett

Am Fluss des Krokodils

Phantasiestück in C.’s Manier

Zehn Rubaijjat des Omar Chaijjam

Kultisches Männerhaus, Tambunum, Papua-Neuguinea

Männerhäuser gehören zur Kultur der Iatmul und bilden meist das Zentrum eines Dorfs. Die Fassade des abgebildeten Hauses in der Hand des „Krokodil-Klans“ zeigt eine typische Verzierung: Wellenmuster symbolisieren die Zugehörigkeit des Stammes zum Fluss Sepik. In der Mitte ragt der Kopf eines weiblichen Geistes hervor.

Bildquelle: Wikimedia

Zeugnis einer vergangenen Zeit?

Unter den globalen Kulturgütern in Cerhas privatem Besitz gehört ein großer Schädeltrophäenhaken aus Papua-Neuguinea zu den eindrucksvollsten Objekten.

Foto: Christoph Fuchs

In der Kultur der Iatmul, einem Stamm mit mehreren Dörfern entlang des papuanischen Flusses Sepik, ist die Aufbewahrung von Schädeln traditionell auch ein künstlerischer Akt. Die Schädel bedeutender Ahnen wurden kunstvoll gemäß ihrer Gesichtsbemalung zu Lebzeiten eingefärbt, ihre Augenhöhlen mit Gehäusen der „Porzellanschnecke“ verziert, ihr Haupt mit Echthaar geschmückt. Nahezu ausgestellt wurden die Schädel an ebenfalls dekorierten Brettern oder Holzfiguren mit Haken. Cerha erwarb seine Hakenskulptur um 1990 – einer Zeit, in der die Auseinandersetzung des Komponisten mit außereuropäischer Musik und Kultur Hochkonjunktur hatte. Der Kulturkreis der Iatmul hinterließ dabei eine der deutlichsten Spuren in den damals entstehenden Werken. Besonders das zweite Streichquartett folgt der Fährte intensiv.

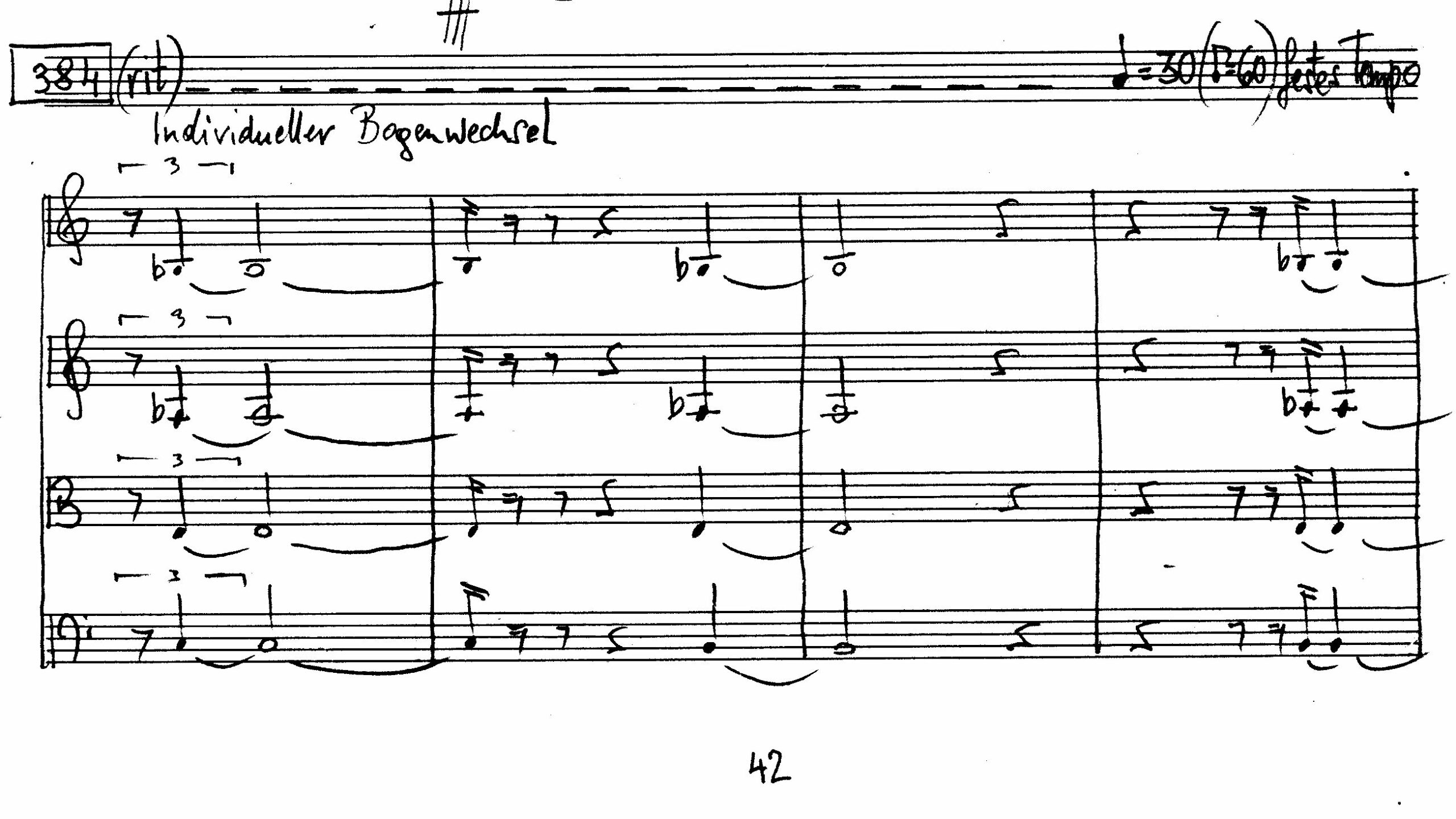

Außenansicht

Einem Komponisten, der nicht nur die Violine an der Musikakademie studiert hat, sondern auch ein Spezialist in alter wie in neuer Musizierpraxis ist, traut man zu, seine ersten Streichquartette schon früh geschrieben zu haben. Im Falle Cerhas geht diese Rechnung nicht ganz auf. Das erste gültige Streichquartett datiert auf das Jahr 1989 – Cerha schrieb es also erst mit 63 Jahren. Neben der späten Entstehungszeit fällt eine weitere Besonderheit auf: Dem ersten Streichquartett folgte ein zweites auf dem Fuß, es schließt sich im Werkverzeichnis nahtlos an. Mit einer Lücke von gerade einmal einem Jahr reiht sich 1991 schließlich ein drittes Quartett ein. Die auffällige Produktivität im Bereich der traditionsreichen Gattung ist natürlich keine zufällige Erscheinung. Unabhängig voneinander ereilten Cerha Ende der 1980er Jahre zwei Kompositionsaufträge. Die Stiftung Mozarteum Salzburg vergab den Auftrag anlässlich des 200. Todestags von Wolfgang Amadeus Mozart, einem Meister der Gattung. Fast zeitgleich kam eine zweite Anfrage vom internationalen Streichquartettwettbewerb im französischen Evian. Cerha nahm beide Aufträge nicht nur an, sondern verband sie schnell mit einem künstlerischen ‚Forschungsziel‘:

Ich habe in meinem Leben als Geiger sehr viel Kammermusik gespielt und kenne die Literatur gut. Zwei Streichquartette und ein Streichtrio aus meiner Jugendzeit sind bei einem Generalreinemachen Anfang der Sechzigerjahre im Papierkorb gelandet. Die beiden Aufträge zu Streichquartetten 1989 und 1990 […] waren mir im Zusammenhang mit dem Bedürfnis, mich von sprachlich und stilistisch für mich unerschlossenen Bereichen anregen zu lassen, willkommen.

Friedrich Cerha

Begleittext zum 1. Streichquartett WV 104, AdZ, 000T0104/2

Hinter Cerhas Durchbruch zum Streichquartett steht eine fruchtbare Strategie: In eine vertraute Welt wird das Fremde eingeschleust. Wie ein Feldforscher untersucht der Komponist unbekanntes musikalisches Terrain und findet in der Quartettform das dafür passende Werkzeug. Ein solcher Ansatz hat durchaus Tradition: Schon Haydn oder Beethoven nutzten das Streichquartett, um mit ihm zu musikalischem Neuland vorzustoßen. Ein Grund dafür liegt in der klanglichen Homogenität der vier Streichinstrumente. Sie begünstigt das Experimentieren innerhalb eines engen Rahmens, in dem Übersichtlichkeit und Klarheit gewährleistet ist.

1. Streichquartett, Autograf, Titel, 1989

2. Streichquartett, Autograf, Titel, 1990

Brücke

„Die Komposition eines guten Streichquartetts ist für mich eine der schwierigsten Aufgaben“Cerha, Brief an die Internationale Stiftung Mozarteum Salzburg, 8.7.1987, AdZ, SCHR0035/16, schreibt Cerha in einem Brief an die Stiftung Mozarteum im Sommer 1987. Es ist vor dem Hintergrund der artikulierten Herausforderung einleuchtend, dass besonders die ersten beiden, kurz nacheinander entstandenen Quartette auch einer der Aufgabe verpflichteten Haltung folgen. Diese besteht in der Konzentration. Beide Quartette beziehen sich auf musikalische Kulturräume weit außerhalb Europas und ergründen deren Denkweisen. Äußerst wichtig ist es für Cerha schon in der Entstehungszeit, sich von einer kulturellen Aneignung abzugrenzen, wie sie schon in den 1960er Jahren von der US-amerikanischen „Critical Whiteness“-Bewegung diskutiert wurde und heute gegenwärtiger denn je erscheint.

Um nicht zu Missverständnissen Anlass zu geben, möchte ich aber ausdrücklich darauf verweisen, dass es natürlich […] nicht darum ging, den exotischen Klangreiz außereuropäischer Musik nachzuahmen und auch nicht darum, Ausdruckswerte anderer Völker aufzugreifen. Was entstand, ist durchaus Musik aus unserem Kulturkreis; eine Musik freilich, die dadurch ihr Profil erhielt, dass die schöpferische Fantasie sich an musikalischen Zuständen und Konstellationen beflügelt hat, wie es sie in unseren Breiten nicht gibt.

Friedrich Cerha

Schriften: ein Netzwerk, Wien 2001, S. 257

Ihre Quellen haben die benannten Einflüsse in jeweils unterschiedlichen Erfahrungen. Im Fall des ersten Quartetts entfachte eine Reise nach Marokko Cerhas Interesse an arabischer Musik neu. Der Untertitel „Maqam“ weist auf eine Melodietechnik des Kulturkreises hin, die Cerha schon länger bekannt war. Wahrscheinlich lernte er sie im Zuge seiner Auseinandersetzung mit arabischer Kultur schon zur Zeit seiner Promotion kennen, Ende der 1940er Jahre. Das Quartett widmet sich dieser kompositorischen Technik in besonderem Maße, verzichtet hingegen auf die „oberflächliche Nachahmung von Orientalismen.“Schriften: ein Netzwerk, Wien 2001, S. 257 Hingegen verdankt sich das zweite Quartetts einem komponierenden Kollegen: György Ligeti. Er machte Cerha erstmals auf die Musik des Iatmul-Stamms aufmerksam.

Dass ausgerechnet Ligeti im Bereich der außereuropäischen Musik zum Impulsgeber für Cerha wurde, ist nicht verwunderlich. Als junger Student folgte Ligeti den Spuren seines Landsmanns Béla Bartók. Dessen Musik wurde im damaligen Ungarn zum Vorbild erhoben. Bartók war bekannt dafür, nicht nur Komponist, sondern auch musikalischer Feldforscher zu sein: Er sammelte Volkslieder aus Osteuropa, reiste aber auch in die Türkei oder nach Nordafrika, um dort musikalische Quellenforschung zu betreiben. Ende der 1940er Jahre widmete sich auch Ligeti der Musikethnologie. In transsilvanischem Gebiet reiste er umher, um die dortige Volksmusik zu erkunden; den Herbst 1949 verbrachte er zu Studienzwecken am „Folklore Institut Bukarest“. Die Beschäftigung mit Vierteltönen, etwa in Ramifications, wies ihn in späteren Zeiten mehr und mehr zu ethnischer Musik aus ferneren Kulturen. Besonders die Inselwelt zwischen indischem Ozean und Pazifik förderte die Ablösung vom westlichen Denken. Indonesische Gamelan-Musik lernte Ligeti schon in den 1960er Jahren kennen, etwas später schließlich die indigenen Musikkulturen rund um Papua-Neuguinea. Die Inselstaaten der Salomonen und des Bismarck-Archipels in der Südsee gehören zu seinen hervorgehobenen Entdeckungen, schließlich auch die „Musik der latmul; das ist ein Volk, das auf dem Sepik-Fluß in Neuguinea lebt und dessen Musiksystem auf reinen Obertönen aufgebaut ist“„György Ligeti über sein Violinkonzert“, Interview mit Louise Duchesneau (1992), http://gyoergy-ligeti.de/symposium/, so der Komponist. Ligetis Äußerungen über die Iatmul verraten viel über sein primäres Interesse an alternativen Stimmungssystemen, das sich verbunden mit seinen Vorstellungen eines „schmutzigen Klangs“ zeigt. Für den ethnischen Gebrauch von Naturtönen und Intervallen außerhalb der zwölfstufigen Stimmung des Abendlandes interessierte sich auch Cerha, als Ligeti ihm die Musik der Papuas präsentierte. Gleichwohl verfolgte er nicht die Vision seines Kollegen, zu einer neuen harmonischen Sprache zu finden, das westliche Stimmungssystem gar über Bord zu werfen. Mehr noch als für die ungewöhnlichen Tonhöhen richtete sich Cerhas Interesse auf den Umgang der ethnischen Gruppe mit Rhythmen und Melodien, ein Gebiet, das über den reinen Klangreiz deutlich hinauswies.

Innenansicht

Auf Sanduhrtrommeln musizierender Stamm in Papua-Neuguinea während einer Zeremonie.

Bildquelle: Bea Amaya / Pixabay

Die Musik indigener Völker ist aus fremder Sicht vielfach noch ein dunkler Fleck. Am Äquator entlang gibt es noch heute Gruppen, die unentdeckt und bewusst von der Außenwelt abgeschnitten sind. Man nennt diese Gruppen isolierte Völker, wobei ihre Isolation meist selbst gewählt ist. Nach dem brasilianischen Amazonasgebiet gibt es auf der Insel Neuguinea die zweithäufigste Ansammlung solcher Völker: 44 an der Zahl. Diese leben jedoch auf dem indonesischen Teil der Insel, der Provinz Papua. Auf der Osthälfte, dem großen Inselstaat Papua-Neuguinea, verweigern die dort anzutreffenden ethnischen Gruppen einen Kontakt zur restlichen Welt nicht – so auch die Iatmul. Ihr Stamm wurde 1929 vom US-amerikanischen Anthropologen Gregory Bateson entdeckt, der ihn durch sein Buch Naven weltweit bekannt machte.

Wie in anderen indigenen Musikkulturen auch, ist das Musizieren bei den Iatmul in besonderer Weise an rituelle Handlungen geknüpft. Eine hervorgehobene Stellung nehmen dabei die Initiationsriten junger Männer ein, die eng mit den Ursprungsmythen des Stammes verknüpft sind: In ihren Legenden ist die vorzeitliche Welt ein Urmeer. Landmassen entstanden durch ein an die Wasseroberfläche dringendes Krokodil, dessen Oberkiefer zum Himmel, Unterkiefer zum Erdboden wurde. Das Krokodil begleitet als mythisches Tier auch die Initiation. Die jungen Männer werden dabei skarifiziert: Schnittwunden – spätere Muster auf der Haut – symbolisieren den tödlichen Biss des Tieres, dem schließlich eine Neugeburt folgt. Musik ist in der Initiationszeit ein wichtiger ritueller Bestandteil, begleitend etwa zu Tanzzeremonien, die sich vom Vorabend der Initiation bis in den frühen Morgen erstrecken. Immer greift die Musik dabei akustische Vorstellungen des Urmythos auf:

Während der viele Wochen andauernden Ritualzeit spielten Musikinstrumente – Geisterstimmen – eine wichtige Rolle. Dabei handelte es sich vor allem um Schwirrhölzer, Flöten und Trommeln. Auf Schlitztrommeln, die im sozialen und politischen Leben als Signalinstrumente bzw. als Kommunikationsmittel dienten, spielte man einen „Krokodils-Rhythmus“, der von Tänzen begleitet wurde. Der Tanzplatz repräsentierte dabei den Sepik-Fluss, aus dem das Urzeitkrokodil auftauchte, um die Initianden zuerst zu „verschlingen“ und um sie später als Erwachsene wieder „auferstehen“ zu lassen.

Hauke Bodusch, Jan Kaluza, Marcel Moneke, Hermann Schulz

„Männerhäuser: Zentren sozialen und religiösen Lebens“, in: Institut für Ethnologe der Universität Göttingen (Hg.): Die Macht der Ahnen – Kulturelle Zeugnisse aus Neuguinea, S. 23-30, hier S. 23

Das Instrumentarium der Iatmul ist archaischer Natur. Schwirrhölzer, flache, abgerundete Stücke Holz oder Knochen mit einer befestigten Schnur, wurden bereits in der Altsteinzeit für die Tonübertragung verwendet. Flöten und Trommeln hingegen sind als die grundlegenden Instrumentenpaare der Iatmul-Musikkultur zu verstehen. Ihr Einsatz ist „wahrscheinlich der klangliche Ausdruck der dualen Systemvorstellungen wie männlich/weiblich, die Stammes- und Dorfhälften Sonne/Sohn und Erde/Mutter oder die alternierenden Altersstufen“Artur Simon, Art. „Ozeanien, Melanesien, Neuguinea, Nordost-Neuguinea: Sepik, Madang, Huon-Halbinsel“, in: MGG Online, hrsg. von Laurenz Lütteken, Kassel, Stuttgart, New York 2016 ff., veröffentlicht November 2017, https://www.mgg-online.com/mgg/stable/373502. Insbesondere die Schlitztrommeln, meist ausgehöhlte Baumstämme, bilden eine Brücke zum rituellen Geschehen. Nicht selten sind sie kunstvoll verziert, indem etwa Krokodilskörper aus ihrem Holz herausgearbeitet sind, ein Zeichen ihrer sakralen Aura. Die Schlitztrommeln der Iatmul gehören zu den bekanntesten der Welt und werden „Garamut“ genannt. Musikalische Funktionen fallen ihnen sowohl als Signal- als auch Begleitinstrument zu Liedern und Tänzen zu.

„Garamut“, Schlitztrommel aus dem Sepikraum, Papua-Neuguinea

Bildquelle: Sammlung Ulli Siebenborn – drummuseum.com

Auf die Dualität der papuanischen Instrumentenpaare weist Cerha mit Blick auf sein zweites Streichquartett deutlich hin. Einflüsse der Iatmul auf das Quartett schreibt er sowohl den „Vierteltonbildungen der Tonleitern ihrer Flötenmusik“ als auch den „Rhythmen ihrer Schlitztrommeln“Schriften: ein Netzwerk, Wien 2001, S. 261 zu. Die Überführung dieser musikalischen Eindrücke, die für den Komponisten Cerha zu den stärksten gehören, in ein gleichsam ‚neutrales‘ Klanggebiet ohne die Möglichkeit exotischer Farbigkeit verdeutlicht sein Interesse an buchstäblichen Spielarten des Musikalischen: Es geht um die Adaption einer Denkweise, die Einnahme einer ungewohnten Perspektive, ohne die eigenen Erfahrungen über Bord zu werfen.

Soweit sich derartige Einsichten über eine partielle Integration des Fremden in den ersten beiden Streichquartetten überschneiden, so unterschiedlich sind hingegen die Ergebnisse in der Form. Das „Maqam“-Quartett ist beinahe wie eine Suite aufgebaut. In elf Unterabschnitten blickt Cerha aus unterschiedlichen Distanzverhältnissen auf die arabische Musik, mal so, dass Einflüsse der Kultur kaum auffallen, mal in spürbarer Anlehnung. Eine derartige Portionierung fehlt dem zweiten Quartett völlig. Es entfaltet sich stattdessen „in einer kontinuierlichen Bogenform.“ Etliche musikalische Gestalten ziehen im Werk wie Wolken vorüber, Einschnitte oder Brüche gibt es nicht. Gleichsam erfasst ein großer, über das ganze Stück gezogene Spannungsbogen die Musik – eine Musik, die, wie Lukas Haselböck beschreibt, eine außerordentliche Mitteilungskraft besitzt:

Diesen Bogen, der geheimnisvoll und zart anhebt, um eine stetig an Spannung zunehmende Steigerung und furiose Klimax zu erreichen, die schließlich abklingt und in eine unbeweglich-starre Akkordik mündet, hatte nicht nur ein Komponist (im Sinne eines com-ponere), sondern auch ein Erzähler geformt, der es verstand, aus einer zeitlichen Abfolge eine ‚Zeitspanne‘, ein Spannungsverhältnis von Elementen und ein narratives Gefüge zu formen.

Lukas Haselböck

„Zum Erleben von Prozessen: Cerhas 2. Streichquartett und Phantasiestück in C.‘s Manier“, in: Ders. (Hg.): Friedrich Cerha. Analysen, Essays, Reflexionen, Freiburg u.a 2006, S. 95-120, hier S. 95

Vor allem aufgrund der fluiden Entfaltung der Musik, ihren nahtlosen Übergängen, lassen sich die zur „Stringenz, aber auch […] Buntheit“Lukas Haselböck, „Zum Erleben von Prozessen: Cerhas 2. Streichquartett und Phantasiestück in C.‘s Manier“, in: Ders. (Hg.): Friedrich Cerha. Analysen, Essays, Reflexionen, Freiburg u.a 2006, S. 95-120, hier S. 95 beitragenden Episoden schwer einfangen. Um konkrete Abfärbungen papuanischer Musikkultur auf Cerhas Quartett zu erleben, empfiehlt sich die Einkehr an bestimmten Stationen. Sie sind immerzu Momentaufnahmen eines unablässigen Wandlungsprozesses.

Wappen Papua Neuguineas mit Paradiesvogel, der eine sanduhrförmige Kundutrommel hält, ein typisches Instrument des Sepik-Gebiets.

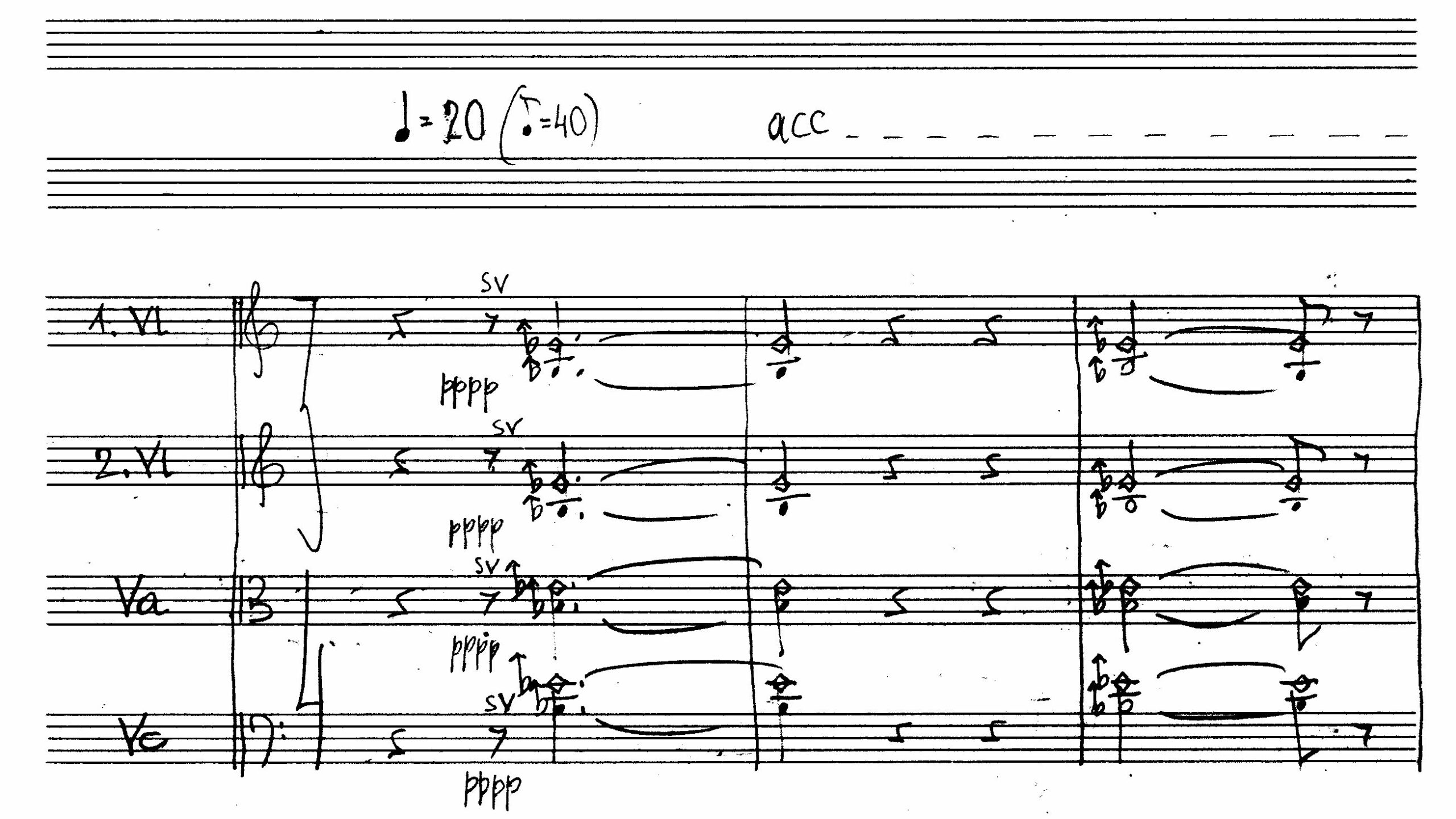

Station 1: Im Reich der Obertöne

Cerha, 2. Streichquartett, T. 1-19

Zur Musik

Anbruch aus dem Dunklen: Kaum vernehmbar die ersten Töne, zwischen ihnen völlige Stille. Behutsam entwickelt sich ein akustisches Lichtspiel aus den zartesten Schattierungen, noch trüb und verschleiert. Die Klangwelt des Quartettbeginns ist geheimnisumwoben, sie kennt weder Konturen noch Tumult. Mit ihr öffnet Cerha gleichsam die Tür zur Musik der Iatmul, die von entlegenen Regionen herüberzuwehen scheint. Der besondere Reiz dieses Beginns rührt von seinem Timbre: Sämtliche Ereignisse spielen sich über einen geraumen Zeitraum ausschließlich im hauchfeinen Flageolettbereich ab, den angeregten Obertönen der Saiteninstrumente. Vom Zauber der reinen Obertonmusik in Papua-Neuguinea schwärmte auch Ligeti, Cerha weist darüber hinaus auf die mikrotonalen Tonleitern des Iatmul-Stammes hin. Auch diese scheinen im Beginn durch: Viele der Flageoletttöne sind durch Vierteltonerhöhungen vom westlichen Ideal entfremdet und bauen so eine Klangaura des Fremden auf. Erkennbar wird an der Anfangspassage des Quartetts auch Cerhas Prozessdenken. Alle vier Streicher starten auf dem gleichen Ton, dem es‘ – eine auffällige Ähnlichkeit zum ersten Quartett „Maqam“, das von einem langen e‘ aller Spieler eingeleitet wird. Wie dort, spreizen sich auch hier von der Einheitlichkeit individuelle Gestalten ab. Umspielt wird zunächst eine Quinte, die durch die Vierteltöne jedoch „zu eng“Schriften – ein Netzwerk, Wien 2001, S. 261 gerät, mit gespenstischer Wirkung. Die Transparenz wird alsbald aufgekündigt und ein dichtes Klangband entsteht, in welchem die einzelnen Stimmen zwischen wenigen Tönen hin- und herpendeln. Nur das Cello bewegt sich in diesem Geflecht schon auf etwas Neues zu: Es löst sich von der zerbrechlichen Obertonwelt ab…

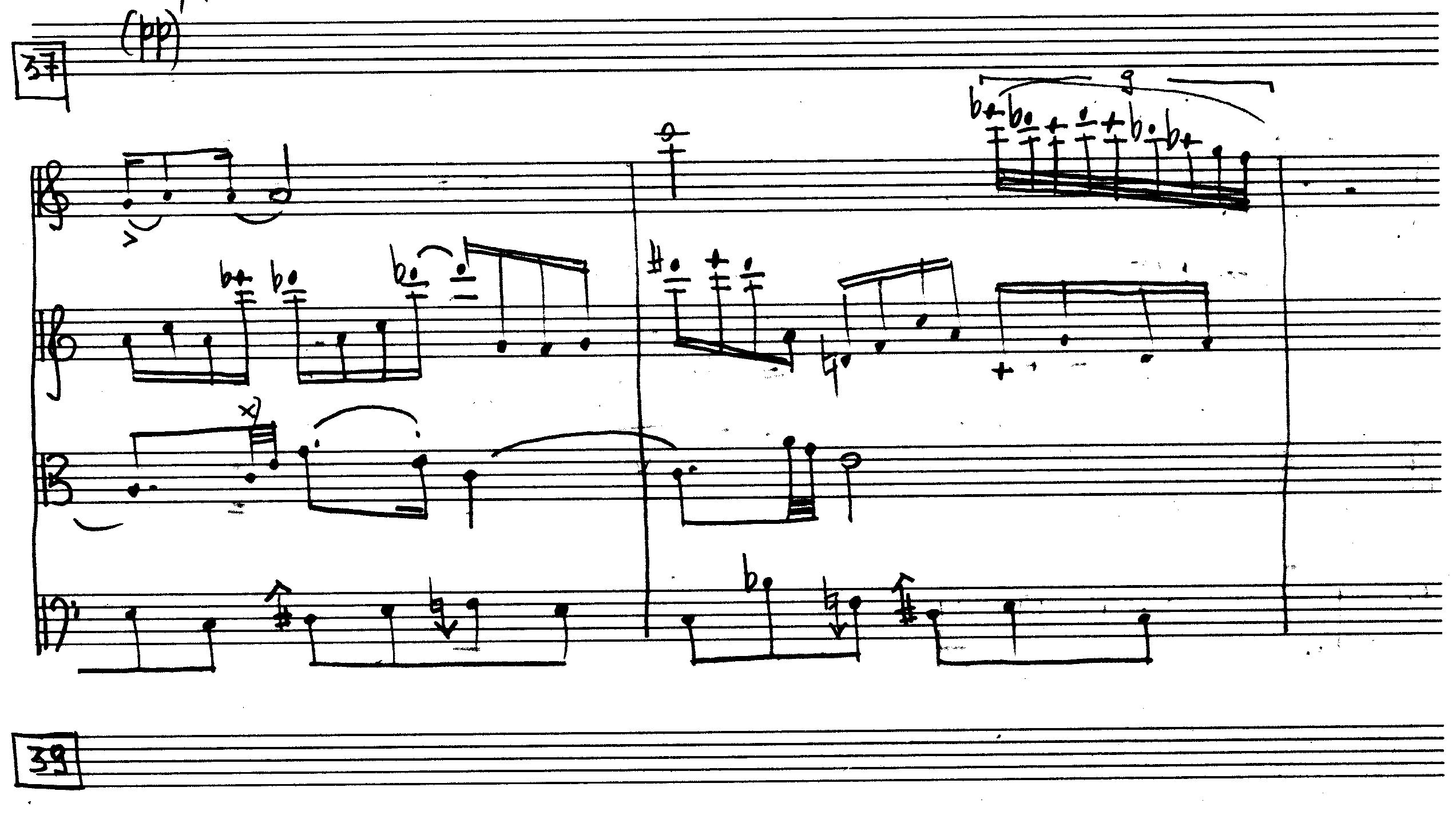

Station 2: Musik der vielen Gesten

Cerha, 2. Streichquartett, T. 35-48

Zur Musik

Von den unwirklich entfernten Inselklängen des Beginns beschleunigt sich die Musik des Quartetts kontinuierlich, bis sie in ein neues Stadium mündet. Hier waltet nicht nur ein „festes Tempo“, sondern auch ein fester Charakter, gleichsam ein Charakter der Vielfalt. Die vier Streicher verbinden sich wie im Anfangsteil zu einem verflochtenen Klanggewebe – anders als dort, sind ihnen jedoch nicht einander ähnliche Figuren zugewiesen, sondern grundlegend verschiedene. In der ersten Violine: flirrende Ornamente, in der zweiten: beständige Tonsprünge, in der Bratsche: Liegetöne mit Umspielungen und im Cello: eine Achtelkette. Eigenständigkeit im Detail und Einheit im Gesamten sind hier anschaulich erlebbar. Die Musik sei, so Cerha, eine polygestisch: „Das bedeutet, dass es nicht nur ständig polymetrische Bildungen gibt, also Schichten von verschiedener Metrik übereinander, sondern dass der Typus von musikalischer Bewegung, von musikalischer Gestik in den einzelnen Instrumenten verschieden ist.“Cerha, Begleittext zum Zweiten Streichquartett, AdZ, 000T0105/4 Die Kette der ineinander verschachtelten „melodischen Floskeln“Schriften: ein Netzwerk, Wien 2001, S. 261 bezieht ihre Inspiration wiederum aus der Musik der Iatmul. Besonders die tiefen Stimmen, die Bratsche und das Cello, sind papuanisch ‚angehaucht‘: Sie pendeln zwischen immer gleichen Tonhöhen. Während die Bratsche wie eine Flöte agiert, indem sie eine typische Rhythmik aufgreift, die auch im zeitnah entstandenen Phantasiestück in C.‘s Manier mit der ozeanischen Musik assoziiert wird, ist die Tonkaskade des Cellos vornehmlich durch Vierteltöne geprägt. Starre Wiederholungen der Formeln gibt es jedoch nicht, Variationen halten das Klangband im Inneren immerzu flexibel.

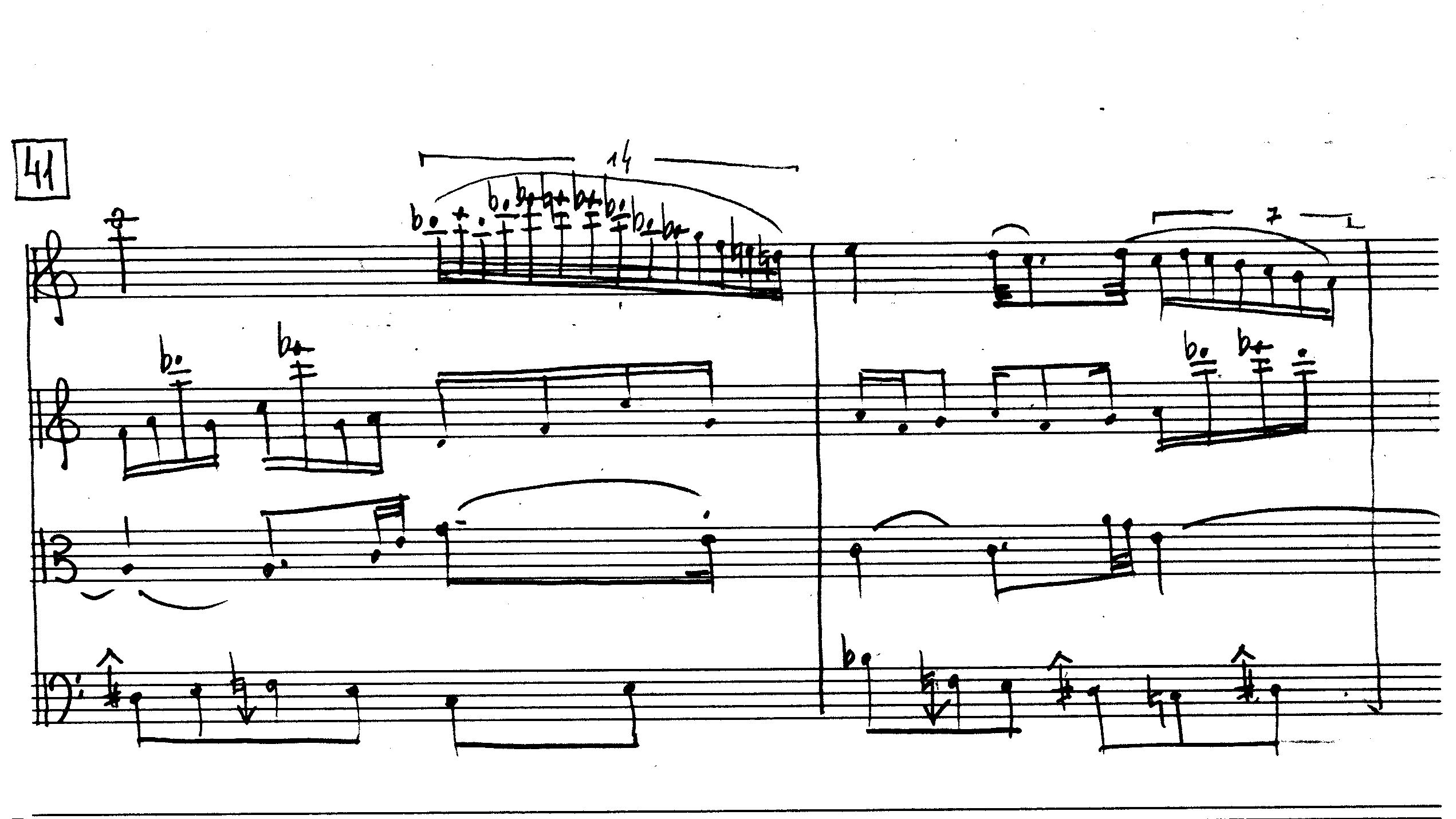

Station 3: Furioso

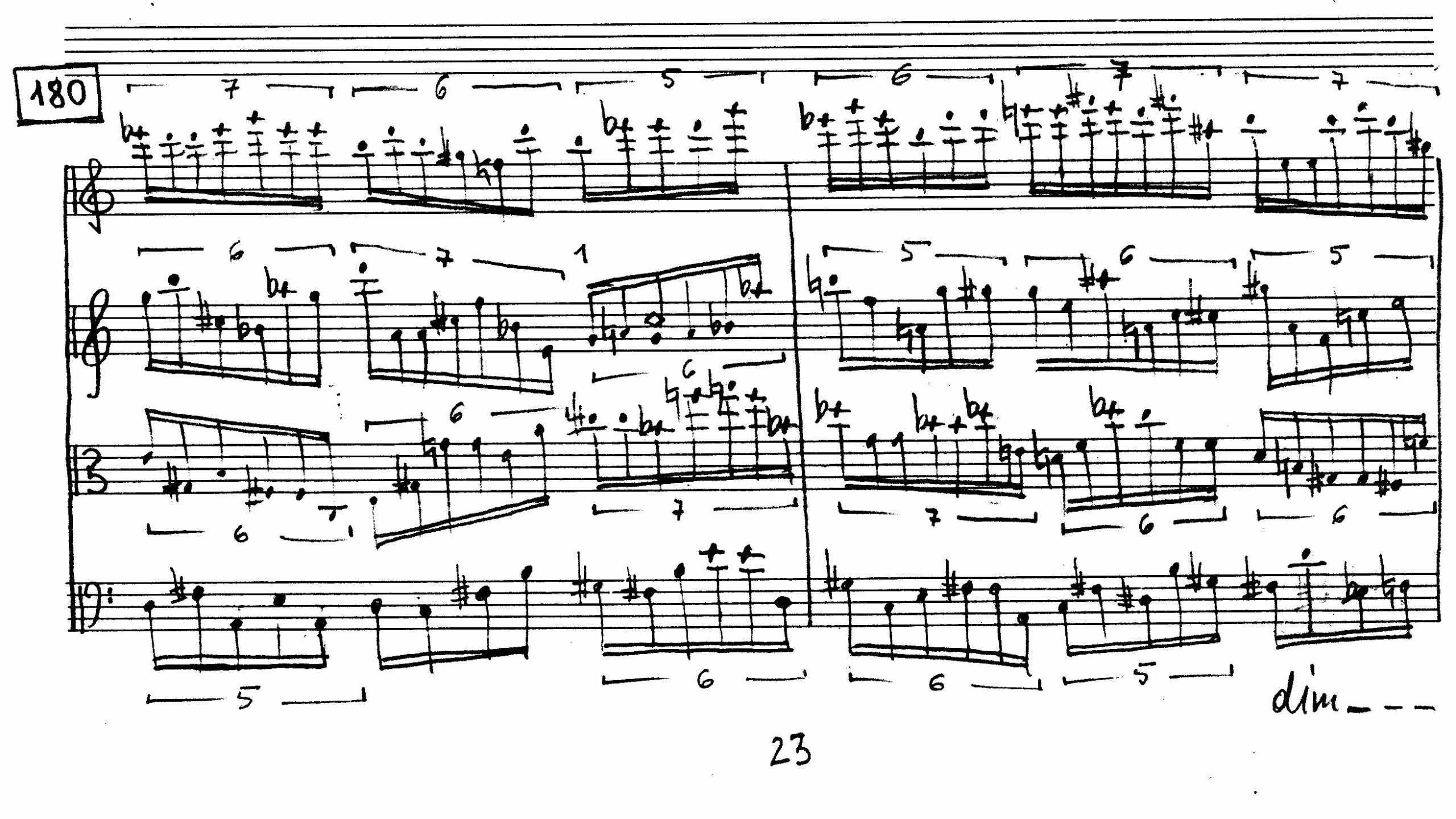

Cerha, 2. Streichquartett, T. 172-187

Zur Musik

Der extrem weite Spannungsbogen des Quartetts führt etwa in der Mitte zu einer Entladung an musikalischer Energie. Mit „Furioso“ (stürmisch, mit wildem Temperament) überschreibt Cerha diesen erreichten Höhepunkt. Der polygestische Charakter ist vollends auf Eis gelegt – stattdessen spinnen sich die vier Streicher zu einem verworrenen Klangknäuel zusammen, dessen Tonverläufe im Einzelnen nicht mehr wahrgenommen werden können. Etwas Ähnliches geschieht wiederum im Phantasiestück in C.‘s Manier: Ein „sich beschleunigendes melodisches Geflecht“ wird dort „in ein Gewirr von Bewegungen“Schriften: ein Netzwerk, Wien 2001, S. 262 aufgelöst, bis sich dieses wieder entspinnt und die Musik sich beruhigt. Die hemmungslosen Gebärden werden im Quartett noch härter und kantiger gestaltet als in seinem musikalischen Verwandten. Alle Streicher spielen durchgehend im fortissimo, Ruhepunkte gibt es überhaupt nicht, ein monolithischer, nicht zu durchbrechender Klangblock entsteht. Die nach vorne treibenden Linien stoßen dabei dissonant aneinander und erst nach geraumer Zeit lockert sich das energetische Gemisch auf. Von den papuanischen Einflüssen der ersten Quartett-Stationen ist diese weit entfernt. In den Assoziationsbereich tritt eher Cerhas typisches Denken in versponnenen Klangflächen.

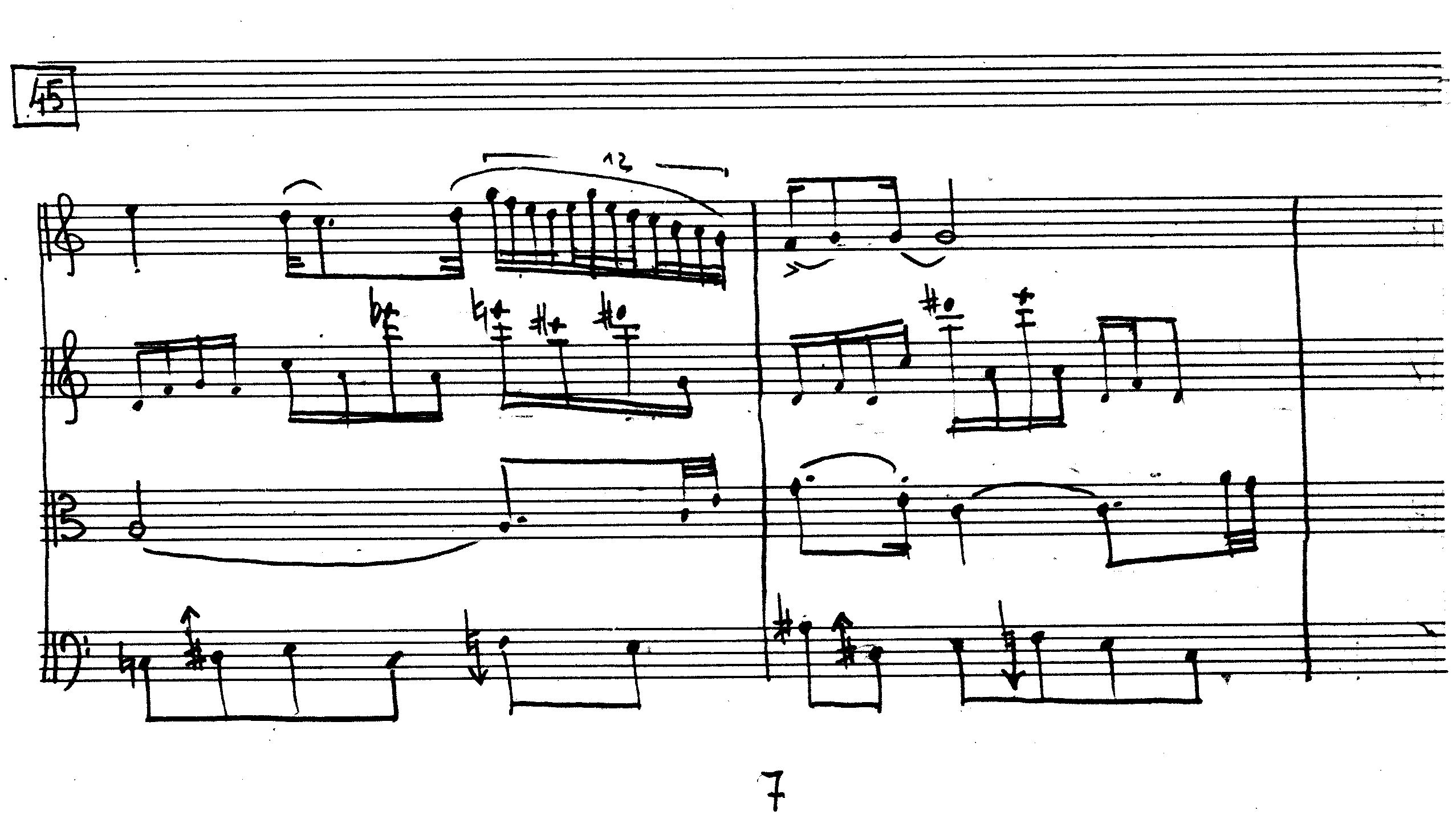

Station 4: Verwehter Klang

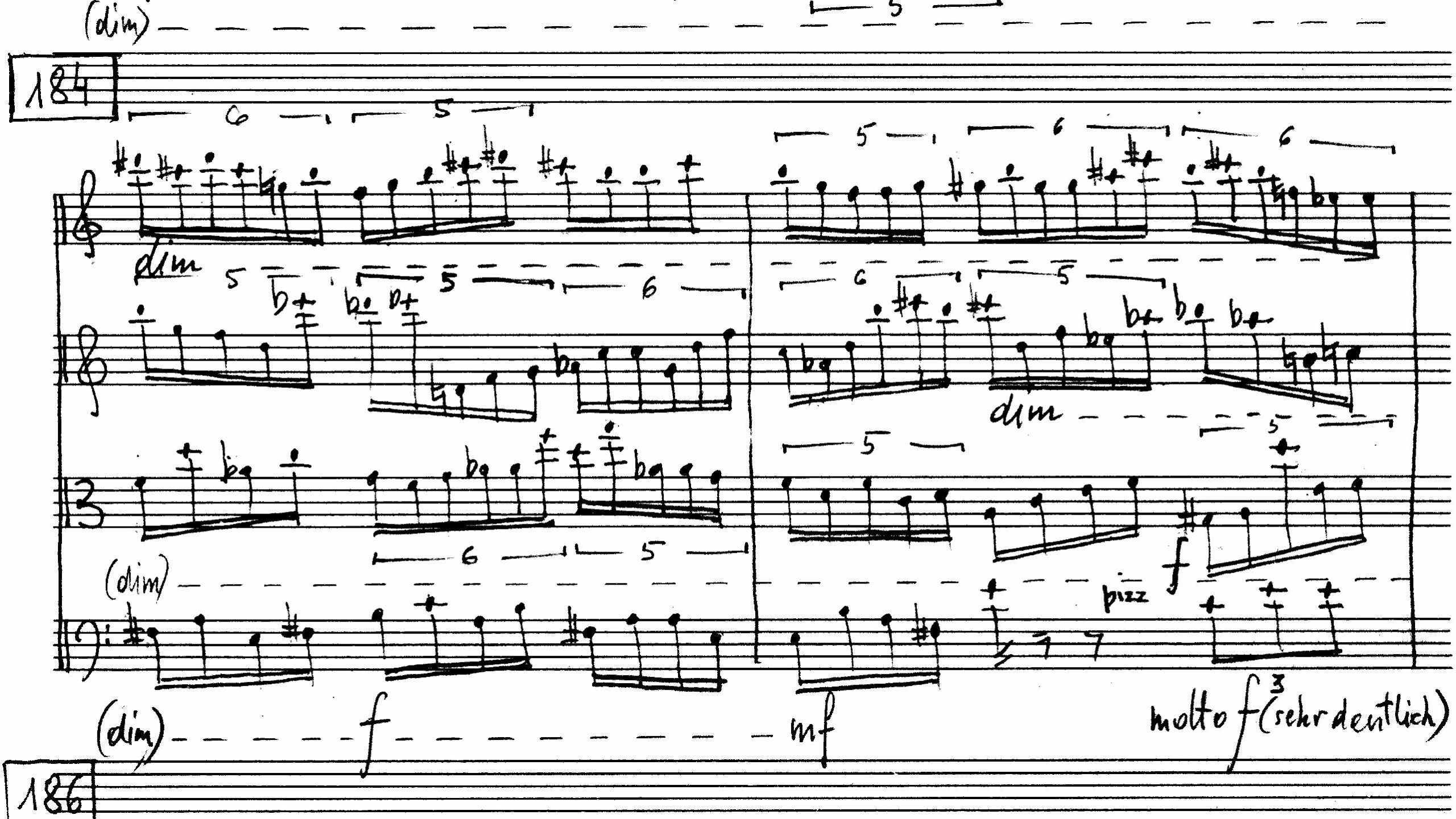

Cerha, 2. Streichquartett, T. 246-267

Zur Musik

Das Wechselspiel zwischen einer eher europäischen Perspektive der Musik und einer, die sich von den Klangeindrücken des ozeanischen Raums nährt, ist im Quartett ständig im Fluss. Nach dem „Furioso“-Höhepunkt entwickelt sich die Musik gleichsam zurück. Ihre Bewegungsintensität verringert sich, Entspannung tritt ein. Auch schälen sich die Beziehungen zur Klangsphäre der Iatmul wieder stärker heraus. Für das neuerliche Anklingen der fernen Welt sind die vermehrten Obertonklänge in den beiden Violinen ein Gradmesser. Doch auch die polygestischen Melodiefloskeln verweisen abermals auf Papua-Neuguinea. Jeder Streicher gelangt prozesshaft wieder zu einem individuellen Bewegungsprofil. Noch deutlicher als in der ersten Hälfte des Stücks ist die ostinate Verwendung von melodischen Bausteinen: Fast unverändert werden in den einzelnen Stimmen diese Bausteine aneinander gekettet, sie wiederholen sich ständig. Eine kreisende Musikvorstellung, die nichts mit der Geradlinigkeit europäischer Musikkultur zu tun hat, findet hier ihre Erfüllung. Gleichwohl ist Veränderung möglich, sie verweht sich jedoch im luftigen Gesamtklang. Manchmal fällt es zunächst gar nicht auf, wenn einer der Streicher plötzlich in ein anderes Melodiemodell übergeht, da die übrigen Stimmen noch an dem ihrigen festhalten. Kreisen und Fortbewegen finden so subtil zusammen.

Station 5: Vereinigung

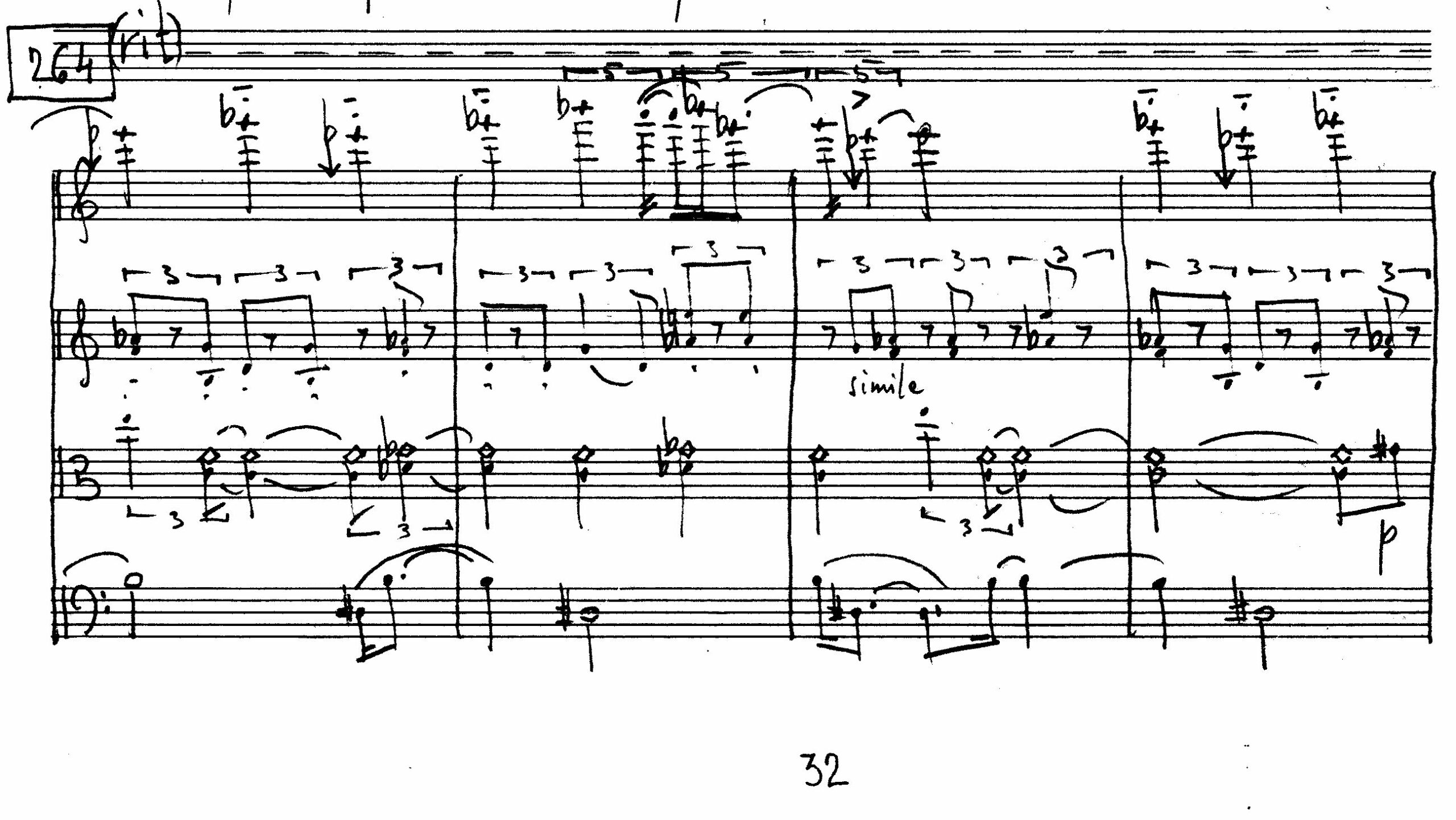

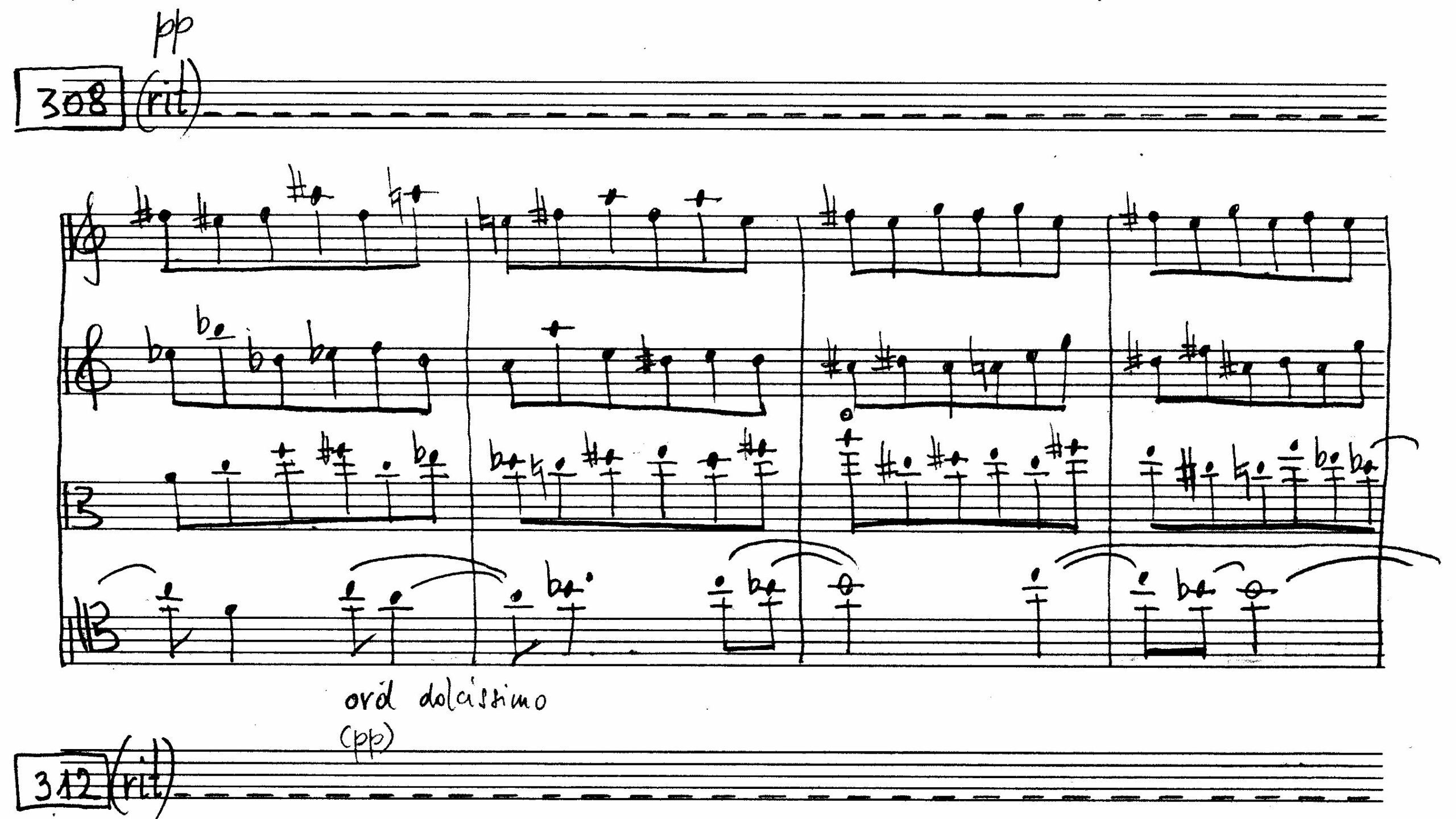

Cerha, 2. Streichquartett, T. 292-315

Zur Musik

Für die nötige Spannkraft des verbindenden Bogens sorgt der Gegensatz zwischen vielfältigen und einheitlichen Gesten. Prägen individuelle Melodieformeln viele Übergangspassagen und Zwischenstationen, so tendieren die Stützpunkte des Werks – seine äußeren Rahmen und sein Zentrum – zur Einheit. Diese Einheit wird wiederum prozesshaft erworben. So löst sich etwa das polygestische Klangband der vierten Station nach und nach auf, indem alle Stimmen nacheinander den Bewegungstyp der Bratsche (beständige Achtelfiguren) annehmen – eine chamäleonartige Wandlung vom Bunten zum Einfarbigen. Ist die neue Einheit einmal erworben, so taugt sie schließlich zur entwickelnden Beruhigung. „Flautando“ (flötenartig) trägt Cerha als Spielanweisung für alle Instrumente ein, sodass sich ihr Klang ähnelt. Tempo und Lautstärke mäßigen sich ebenso einheitlich, bis eine Schwelle erreicht ist. Von diesem Punkt aus baut sich schließlich auch die (noch flirrende) Beweglichkeit ab. Das Cello löst sich als erstes vom Geflecht und mündet in langen Tönen. Sie werden zum Vorbild auch für die anderen Stimmen.

Station 6: Starre

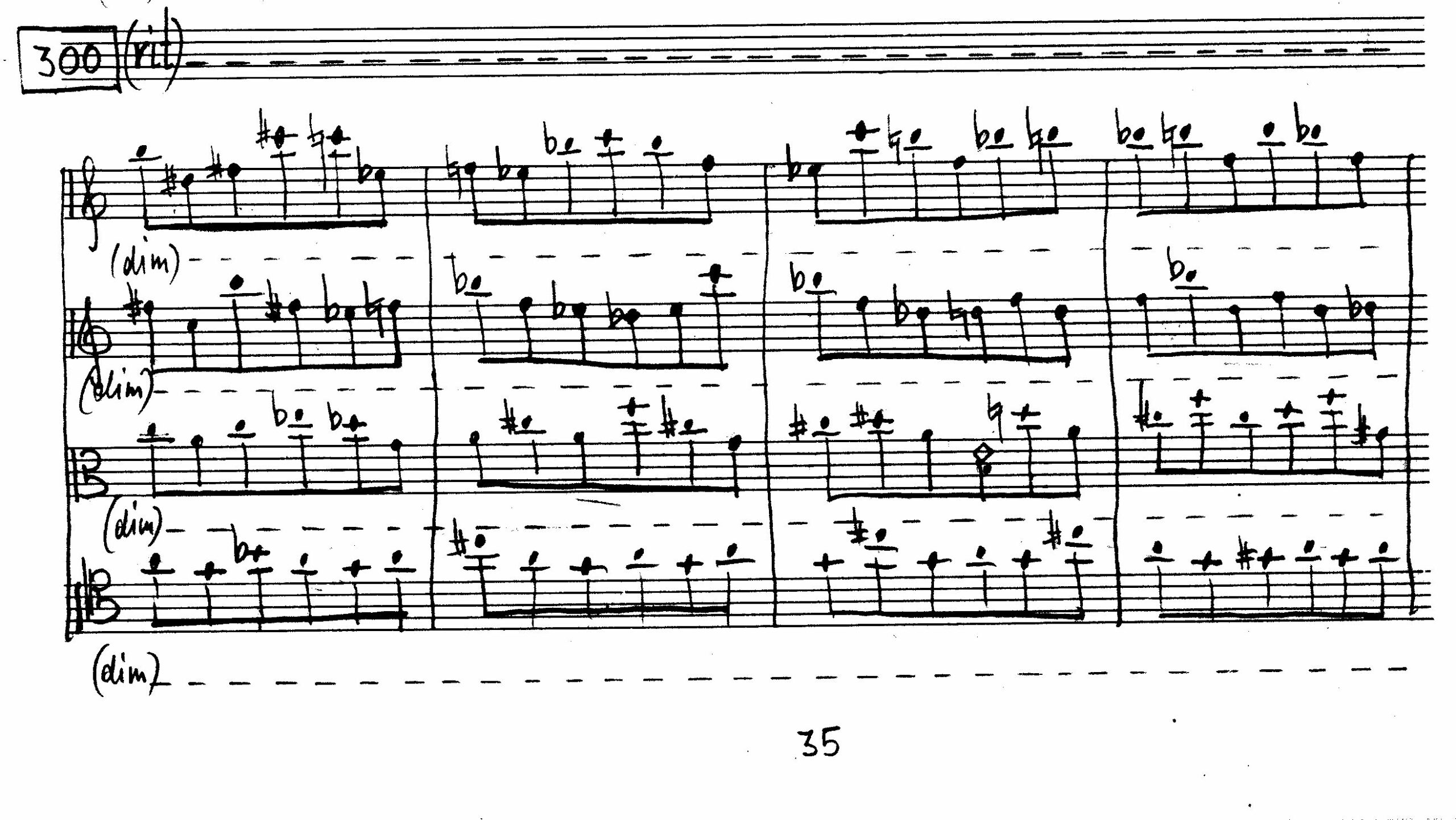

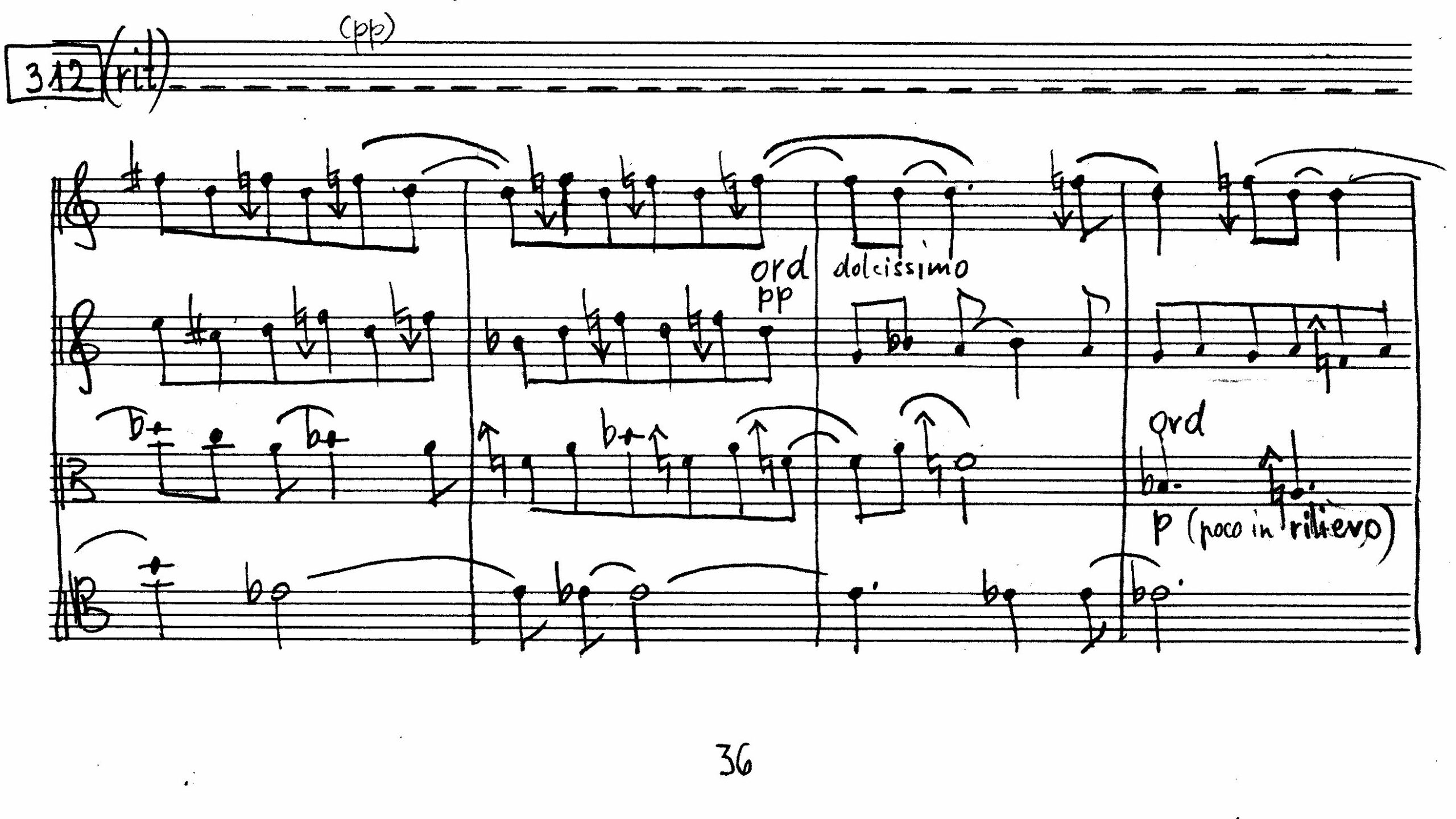

Cerha, 2. Streichquartett, T. 364-405

Zur Musik

Gegensätzlich zur Erwartung, die Musik kehre kreisförmig in ihren zerbrechlichen Urzustand zurück, steht ein erbarmungsloser Schluss. Zunächst bahnen sich alle vier Streicher noch individuell ihren Weg, obschon dieser Weg oftmals nur noch aus langen Einzeltönen besteht. Wie einander suchende Elemente schieben sich die verinselten Töne schließlich ineinander. Als Ergebnis dieses Verschmelzungsprozesses entstehen nurmehr einzelne Akkorde. Sie lassen Veränderung bloß an wenigen Stellen zu, zum Beispiel durch den Austausch einzelner Töne. Die sich durchsetzende Erstarrung wird zugleich unvermeidlich. Immer lauter wird ihr Ruf, bis zur Grenze des Möglichen führend. In den letzten Takten ist jegliche Veränderung ausgeschaltet. Ein versteinerter Akkordblock nach dem anderen setzt sich aneinander. Zwischen ihnen füllen Blöcke der Stille den angespannten musikalischen Raum. Furchtsam endet das Werk im Klangschatten mächtiger und dunkler Monolithen.

Der Schluss des Zweiten Streichquartetts, Cerhas „Meisterwerk von höchstem Maße“György Ligeti, „Fritz Cerha, herzlichst, zum siebzigsten Geburtstag“, in: Ders., Gesammelte Schriften, hg. v. Monika Lichtenfeld, Bd. 1, Mainz 2007, S. 470-478, hier S. 477, wie sein Freund Ligeti bekundete, mag viele Fragen über Musik selbst, ihr Ziel, ihr Streben aufwerfen. Auch Fragen nach ihrer Bedeutung mischen sich hinein. Cerha bringt hier den papuanischen Schädeltrophäenhaken ins Spiel, den er „zur Zeit der Komposition“Schriften: ein Netzwerk, Wien 2001, S. 262 erworben habe. In der Kultur der Iatmul ist die rituelle Kopfjagd, das Sammeln von Schädeln als Siegestrophäen, tief verwurzelt. Noch weit bis ins 20. Jahrhundert hinein war sie verbreitet. „Der uralte Mythos, Heil zu erwerben, Tod zu überwinden durch Menschenopfer (sublimiert noch im Christentum) hat mich sehr bewegt, und die lähmende, zeitlose Ausweglosigkeit in der Situation zu opfern oder Opfer zu sein, steht möglicherweise hinter dem Ausdruck dieses Schlusses“, resümiert Cerha. Dass der Komponist seine eigenen Assoziationen vorsichtig artikuliert, berührt das Wesen des Quartetts jedoch gleichermaßen. Es handle sich hier um „eine enigmatische Musik“, hält Lukas Haselböck fest, „die uns zu denken gibt, die uns nur eine gewisse Bandbreite des Sinngehaltes festhalten lässt, die uns menschlich bewegt und uns am Ende vor ein Rätsel stellt“Lukas Haselböck, „Zum Erleben von Prozessen: Cerhas 2. Streichquartett und Phantasiestück in C.‘s Manier“, in: Ders. (Hg.): Friedrich Cerha. Analysen, Essays, Reflexionen, Freiburg u.a 2006, S. 95-120, hier S. 119 .